低地は五箇、三妻、大生、水海道に広がる鬼怒川、小貝川流域の平地であり、西部では飯沼川、菅生沼及び仁連川に至る菅原・豊岡の平地である。

小貝川は鬼怒川氾濫原の東部を流れ、五箇の吉野、東町、淵頭町の伏木山周辺に三日月状の河跡を残し、氾濫の跡や蛇行の多い河川である。

鬼怒川は古鬼怒川流路の西部に位置し、小貝川に比べ曲折も少なく河流も速い。

小山戸の吹上山は、鬼怒川の曲流の内側にあり、自然堤防上に形成されたものと考えられる。

水海道の東部低地は、この二河川の氾濫原に堆積した沖積平野であるが、鬼怒川の水海道より下流には沖積低地が見られない。これは、猿島台地を横断する流路の変更が寛永年間に行われたためである。

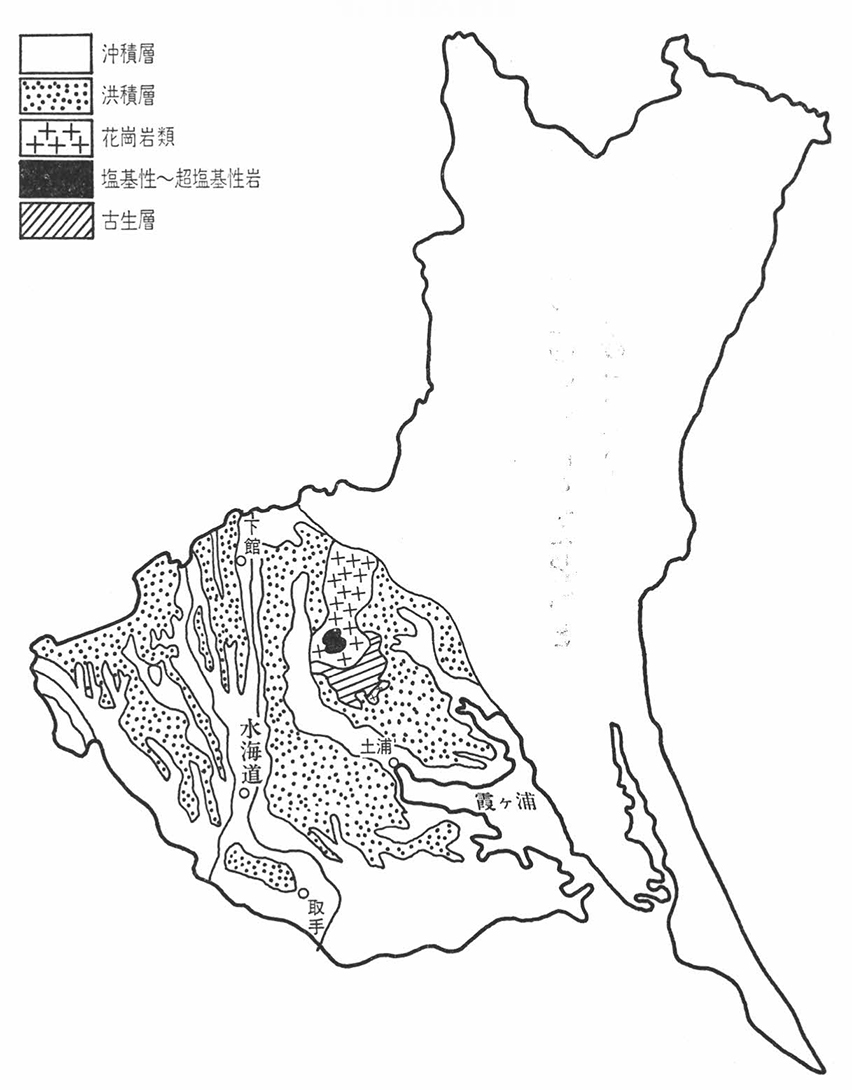

茨城県西部の地質図

飯沼川は結城台地と猿島台地を開析して、沖積低地を形成し、大生郷新田附近は沼地であったと考えられる。

台地は水海道市西部に発達し、結城市より水海道市にかけての結城台地と、利根川に平行して取手市にはしる猿島台地がある。

結城台地は、鬼怒川と飯沼川により開析された台地で、結城市より豊岡町まで三〇キロメートル以上に及んでいる。

猿島台地は、水海道市の最西端の台地で、古河方面より取手市に続き、本市内で飯沼川と菅生沼や鬼怒川が横断している台地である。