低地は五箇・三妻・大生地区で海抜一六メートルから一四メートルと南に低下しながら段丘面を形成している。また大生郷地区では一〇メートル内外の段丘面となっている。成田層台地の浸食谷に堆積した海成沖積層の上に、利根川・鬼怒川・小貝川の河川堆積物が厚く積もった所で、腐植の堆積が多くなっている。

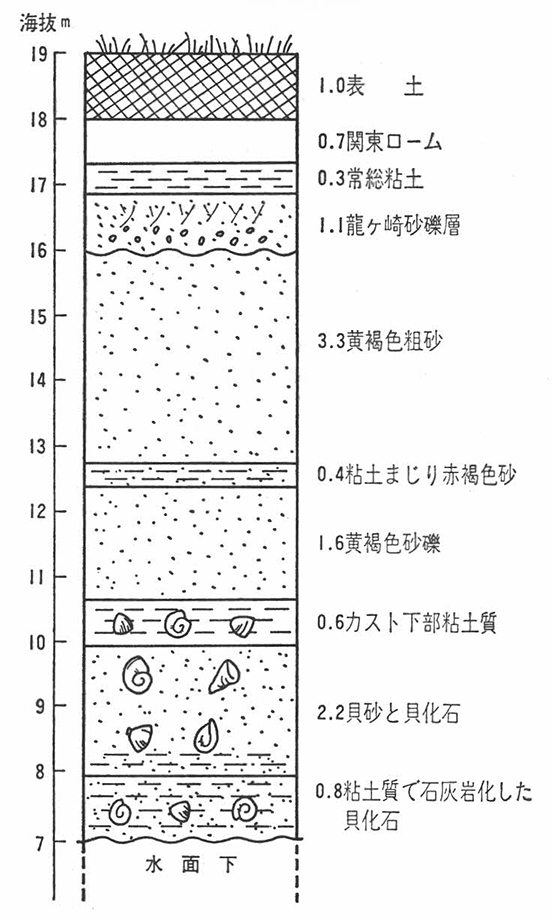

水海道市内守谷町長の入地先玉台化石床の柱状図をもとにみると次のようになる。

玉台化石床柱状図

○表土 関東ローム層に腐植質の混じった地層で一メートルの層厚をもっている。土器片や貝塚の含まれる

地層である。

○関東ローム層 本市には武蔵野ロームと、立川ロームが堆積しているが、赤城山など北関東の火山からの

噴出物も混じっているので、その境ははっきりしていない。

武蔵野ロームはいわゆる武蔵野の名称に由来するもので、関東平野の全域に分布している黄褐色ローム

で、台地の切割りでわかるように、台地の原形面ができてから降灰して堆積したものであることがわかる。

立川ロームは赤褐色、又は褐色で、立川ロームには、黒色バンドがはさまれている。

本市の関東ローム層は赤城山や古富士・箱根の火山灰が一万六五〇〇年~三万五〇〇〇年前に堆積した

ものと考えられる。

○常総粘土層 ロームの下にある青灰色粘土で、常総台地のほとんど全域に分布すると考えられて命名され

たもので、箱根火山の内輪山噴火による降灰が、水中で風化したものと考えられている。

○龍ケ崎砂礫層 龍ケ崎砂礫層は赤褐色の砂礫、及び粘土で構成されている。下の成田層上部の砂より粗砂

で、斜交層理が発達している。龍ケ崎砂礫層は、成田層上部を堆積させた海がしだいに退くとき、河川の

氾濫原に堆積したものと考察される。

○成田層 ミンデル・リス間氷期の海進による古東京湾に堆積した地層の上部で、下部に貝化石を含む化石

床がある。

この地層までが水海道市での露頭で観察できるものであり、一五万年~六万年前の小海進時の堆積層と

考えられる。

この層の化石床の貝化石は、原色こそ失われているが、デパートや海岸のお土産店で売っている貝の標

本のように新鮮であり、現生の貝類である。

次に、玉台化石床の貝化石リストを挙げてみる。

化石床に含まれる種類は一〇〇余種に及んでいるが、これを種目別にみると、バカガイは約九〇パーセント以上を占め、本化石床の卓越種と認められるが、特徴種・同伴種はなく、他は偶然種でバカガイに特徴づけられる化石床である。生息深度を現生種の生息深度によって分類してみると、潮間帯が四〇パーセント、潮線下一〇~三〇メートルが二七パーセントで、生息深度からみると特徴種とみられ、二〇~六〇メートルの一四パーセントは同伴種とみることができる。他の偶然種をみても、生息深度の上限は五〇メートルである。

| 玉台橋貝化石・豊水橋床下流貝化石リスト | ||

| 深度 N0 | 潮間帯 | 分布型 |

| (N) N1 | 30m以浅 | (例) |

| N2 | 30~60m | 35°>…北緯35°以南 |

| N3 | 60~120m | 42°<…北緯42°以北 |

| N4 | 100m以深 | |

| 貝化石名 | 深度 | 分布型 | 玉台 | 水海道 | 貝化石名 | 深度 | 分布型 | 玉台 | 水海道 | |

| コハクダマ | N1 | 29°> | ○ | 単板綱 | ||||||

| ヤツシロガイ科 | ニシキウズガイ科 | |||||||||

| ヤツシロガイ | N1-2 | ○ | ○ | アコヤエビス | N4 | ○ | ||||

| ミヤシロガイ | N1-2 | ○ | イボキサゴ | N0 | ○ | |||||

| 新腹足目 | ダンベイキサゴ | N0 | ○ | |||||||

| エゾバイ科 | キサゴ | N0 | ○ | |||||||

| コトクサザイ | N2-4 | 42°> | カツラガイ科 | |||||||

| エゾボラ | N1-4 | 42°< | ○ | カツラガイ | N1 | ○ | ○ | |||

| ヒメエゾボラ | N4 | ○ | カリバサガイ科 | |||||||

| モスソガイ | N1-2 | ○ | アワブネ | N0 | ○ | ○ | ||||

| カラフトエゾボラ | N3 | 38°< | ○ | ユキノガサガイ科 | ||||||

| ヒメエゾボラモドキ | N3-4 | ○ | ウノアシ | N0 | ○ | |||||

| エゾボラモドキ | N3-4 | ○ | オニノツノガイ科 | |||||||

| アクキガイ科 | カニモリガイ | N1 | ○ | |||||||

| アカニシ | N0-1 | 38°< | ○ | スズメガイ科 | ||||||

| ヒレガイ | N1 | 34°> | ○ | ○ | エゾチドリ | N1 | 43°> | ○ | ||

| シキシマヨウラク | N2-3 | ○ | ○ | ウミニナ科 | ||||||

| ヨウラクヒレガイ | N3 | ○ | カウアイ | N0 | ○ | |||||

| ケショウ | サラサバイ科 | |||||||||

| ツノオリイガイ | N4 | 38°< | ○ | サンショウガイ | N0 | ○ | ||||

| タモトガイ科 | 腹足綱 | |||||||||

| ムシエビ | N1 | 35°> | ○ | 前さい亜綱 | ||||||

| ムギガイ | N1-2 | ○ | 原始腹足目 | |||||||

| スカシガイ科 | ||||||||||

| イトマキボラ科 | ヒラスカシガイ | N0-1 | ○ | |||||||

| ヒメイトマキボラ | N1-2 | ○ | 中腹足目 | |||||||

| ナガニシ | N1-2 | ○ | タマガイ科 | |||||||

| コナガニシ | N0 | ○ | トラダマ | N1-2 | 35°> | ○ | ||||

| テングニシ科 | ツメタガイ | N1 | ○ | |||||||

| テングニシ | N1-2 | ○ | ネコガイ | N1 | ○ | |||||

| ナミマガシワ科 | コロモガイ科 | |||||||||

| ナミマガシワ | N0 | ○ | コロモガイ | N1-2 | ○ | ○ | ||||

| イタボガキ科 | フデガイ科 | |||||||||

| イタボガキ | N1 | ○ | ○ | イトマキフデ | N1 | 35°> | ○ | |||

| マガキ | N0 | ○ | ○ | オリイレヨフバイ科 | ||||||

| オハグロガキ | N0 | 33°> | ○ | ヒメムシロ | N0 | ○ | ||||

| ベッコウガキ | N2-4 | ○ | ○ | マクラガイ科 | ||||||

| スミノエガキ | N1 | 34°> | ○ | ○ | ムシボタルガイ | N0 | ○ | |||

| フネガイ科 | クダマキガイ科 | |||||||||

| ヤサガタミミエガイ | N0 | 29°> | ○ | モミジボラ | N1-2 | ○ | ||||

| サルボウ | N0-1 | ○ | ○ | 異腹足目 | ||||||

| ハイガイ | N0-1 | 33°> | ○ | ○ | イトカケガイ科 | |||||

| ヒメエガイ | N0 | ○ | オダマキ | N1 | ○ | |||||

| イタヤガイ科 | 後さい亜綱 | |||||||||

| イタヤガイ | N1-2 | ○ | ○ | 頭じん目 | ||||||

| アズマニシキガイ | N0-1 | ○ | ○ | キジビキガイ科 | ||||||

| イガイ科 | コシイノミガイ | N1 | ○ | ○ | ||||||

| ホトトギスガイ | N0-1 | ○ | オオシイノミガイ | N1 | ○ | |||||

| オオシラスナガイ科 | トウガタガイ科 | |||||||||

| オリイレシラスナガイ | N2-4 | ○ | ヒメゴウナ | N1 | ○ | |||||

| ネズミノテガイ科 | タケノコクチキレ | N1 | 33°> | ○ | ○ | |||||

| カスリイシガキモドキ | N0 | ○ | スイフガイ科 | |||||||

| ほんえら亜綱 | クダタマガイ | N1-3 | ○ | ○ | ||||||

| 古異歯目 | 掘足綱 | |||||||||

| マテガイ科 | ゾウゲツノガイ科 | |||||||||

| オオテマガイ | N1 | ○ | ○ | キタノツノガイ | N1-3 | ○ | ||||

| マテガイ | N0 | ○ | 斧足綱 | |||||||

| エゾマテガイ | N1 | ○ | 糸えら亜綱 | |||||||

| ザルガイ科 | 真多歯目 | |||||||||

| トリガイ | N1 | ○ | タマキガイ科 | |||||||

| 異歯目 | ベンケイガイ | N1 | ○ | |||||||

| マルスダレガイ科 | タマキガイ | N1 | ○ | ○ | ||||||

| ハマグリ | N0-1 | ○ | ミノガイ科 | |||||||

| カノコアサリ | N1 | ○ | ハネガイ | N0-2 | 33°> | ○ | ||||

| ヒメアサリ | N0 | ○ | ユキミノガイ | N1 | ○ | ○ | ||||

| マツヤマワスレガイ | N0-1 | ○ | フクレユキミノガイ | N1-2 | ○ | |||||

| オニアサリ | N0 | ○ | オオユキミノガイ | N0-1 | 29°> | ○ | ||||

| ツノガイ科 | ウチムラサキ | N0-2 | ○ | |||||||

| カブラツキガイ | N1 | 26°> | ○ | アサリ | N0-1 | ○ | ○ | |||

| トマヤガイ科 | スダレガイ | N1 | ○ | |||||||

| フミガイ | N1-2 | ○ | カガミガイ | N1 | ○ | |||||

| クチベニガイ科 | オオシジミ | N0 | ○ | |||||||

| コダキガイ | N1-4 | ○ | バカガイ科 | |||||||

| イワホリガイ科 | バカガイ | N0 | ○ | ○ | ||||||

| シオツガイ | N1 | ○ | ミルクイ | N1 | ○ | ○ | ||||

| ナミノコガイ科 | ヒメバカガイ | N1 | ○ | |||||||

| アケボノキヌタガイ | N1 | ○ | ホクロガイ | N1-2 | ○ | |||||

| 節足動物 | コフジガイ科 | |||||||||

| 甲殻綱 | コフジガイ | N1-2 | 34°> | ○ | ||||||

| サラサフジツボ | N1 | ○ | コハクノツユガイ | N1-2 | ○ | |||||

| オオアカフジツボ | N0 | ○ | フルイガイ科 | |||||||

| カニの一種の足 | ○ | シラトリガイモドキ | N0 | ○ | ○ | |||||

| 棘皮動物 | キクサルガイ科 | |||||||||

| うに綱 | ヒトエギク | N1 | ○ | |||||||

| ヨツアナカシパン | N1-2 | ○ | ○ | ザルガイ科 | ||||||

| バフンウニ | N0 | ○ | ザルガイ | N1 | ○ | |||||

| ムラサキウニのとげ | N1 | ○ | オオイシカケガイ | N0 | ○ | |||||

| キヌタアゲマキガイ科 | ||||||||||

| キヌタアゲマキ | N1 | 43°< | ○ |

現地性と推定されるミルクイ、ウチムラサキは、化石床上部の層であるが、潮線下(一〇~三〇メートル)に生息し、下部層に多く産出する現地性と思われるイタボガキは、潮間帯に生息している。

これからみると化石床上部と下部では、深度の変化が考えられるが、全体としては、五〇メートル以浅の海であったと推定される。

生息分布から見ると、北海道、本州以南に現生しているものが八〇・六パーセントを占め、卓越種であることがわかる。これに比して本州・東北以北が五・六パーセントの偶然種、本州南部以南生息が二三・二パーセントと同伴種の位置を占めている。

このことから暖流の影響の強い海であることが考えられるが、一方、寒流の影響もあったことがうかがえる。

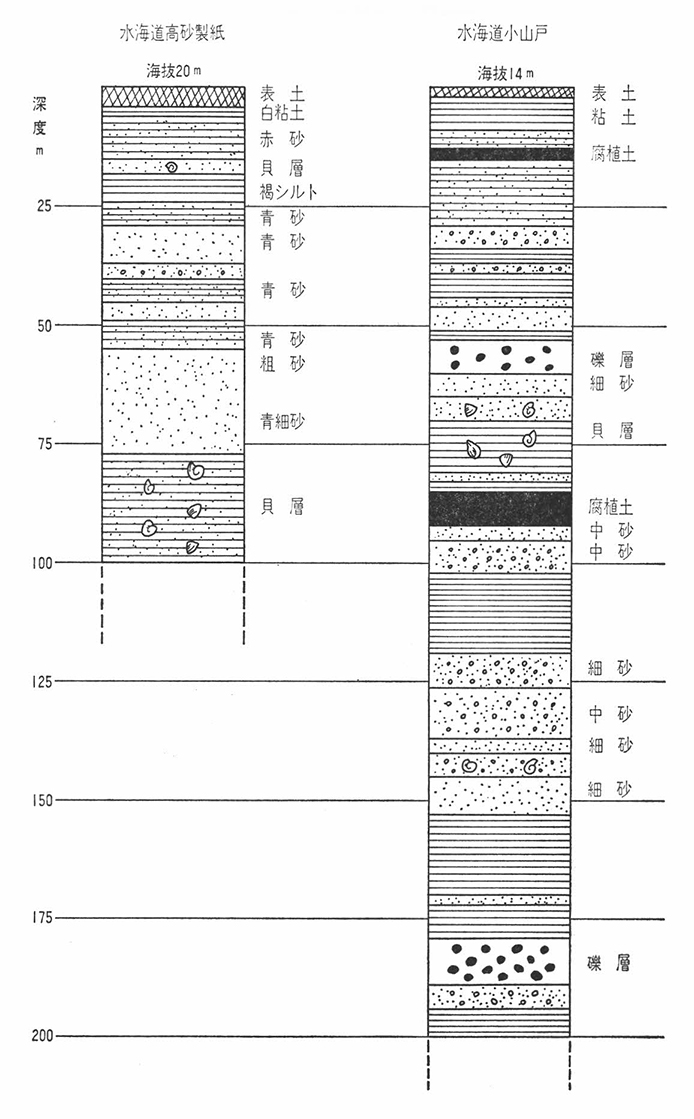

水海道市豊岡町高砂製紙工場での深井戸資料をもとに柱状図を作り後掲する。

水海道市内深井戸記録からの柱状図

この地点は、関東ローム層に覆われた洪積層の台地である。

表土があり、その下に白粘土、赤砂の互層、貝化石を含む層が一五メートルの深さにあり、褐色シルト、青砂の互層、青砂の厚い一〇メートルに及ぶ層、そして中礫を含む層、青砂の互層、砂層、青砂の互層を繰り返して粗砂から青砂の細砂に変わり、その下に二五メートル以上の貝化石を含む砂層となっている。

この柱状図を上層から見ると火山灰堆積による関東ローム層、赤砂の互層にみられる河性堆積物、一六メートル以下の貝化石層から褐色砂・青砂・中礫層・青粗砂・青細砂・貝化石層に至る深井戸最深部の調査資料だけでも八〇メートルを越す海成層から成り立っていることがわかる。

次に沖積低地についても深井戸資料から見てみたい。水海道市小山戸町のものを例にとると、次のようになる。

この地層の特徴は一五メートル附近に一・五メートルの腐植層を挾み、また八五メートル~九二メートルに再び厚い腐植層が挾まれている。この腐植層の成因については、石炭や泥炭の形成過程と同じように陸に近い水域、また陸上の湿地などに植物の集積と急速な埋積が行われたと考えられる。

なお、五二~六〇メートル、そして一七七~一八八メートルに礫層が発達している。この二〇〇メートルに及ぶ層は、泥、砂、礫という堆積サイクルを繰り返している。

また、この地層に含まれている腐植層も上下の層から内湾性の小型有孔虫が出現するので、同じような水域でやや浅くなり、陸地から運ばれた植物が停滞水域で泥炭化するような環境があったと思われる。こうみていくと、この地層も上部の河川堆積物をのぞき、大半は海成層からなっている。