人類の発生は二〇〇万年前とも三〇〇万年前ともいわれ、この人類発生から紀元前一万年までを考古学上では、旧石器時代と呼んでいる。そこには数百万年以上もの長い時間的経過があり、その間に、人類は、たゆまぬ創造力と不断の努力によって大きな進歩をとげるのである。しかし、洪積世には寒冷な氷期と比較的温暖な間氷期とが、何回となくおとずれており、厳しい自然環境の中におかれていた人類は打製石器を使用しては、狩猟・漁撈や採取を主とする自然経済による生活を営んでいた。このころの日本列島は、まだアジア大陸とは陸続きであり、ナウマン象やマンモス象などの動物が大陸と往来しており、人間集団の一部も東アジアから、動物の群れを追って日本列島に移住してきたものと考えられている。その考古学上の成果をたどってみると、昭和六年に兵庫県明石市において洪積世人類のものらしい腰骨が発見されたことをはじめとして、その後、愛知県豊橋市、静岡県三ケ日町、広島県帝釈峡、栃木県葛生町などの石灰岩の地層から洪積世の化石人骨が発見されている。

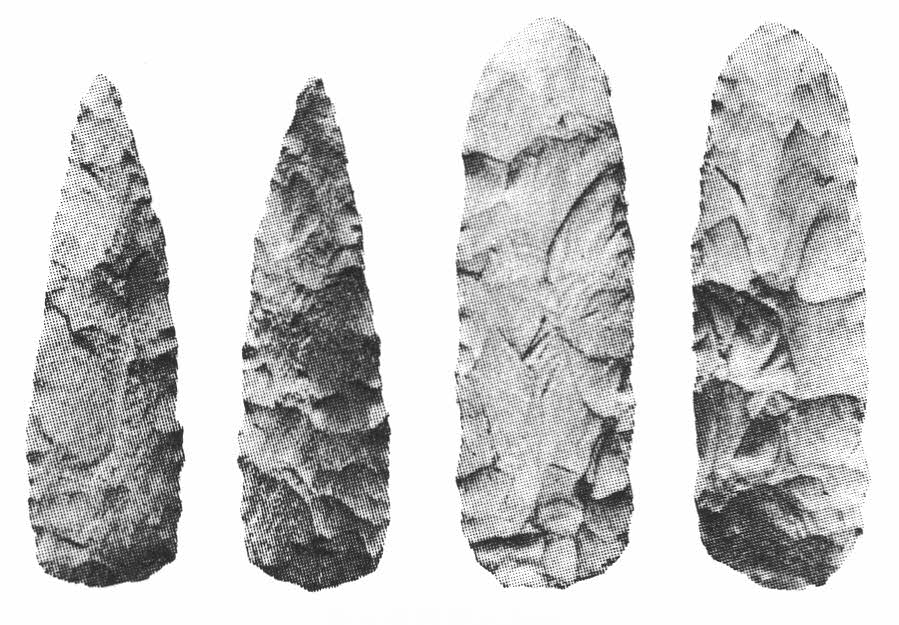

先土器時代の遺物