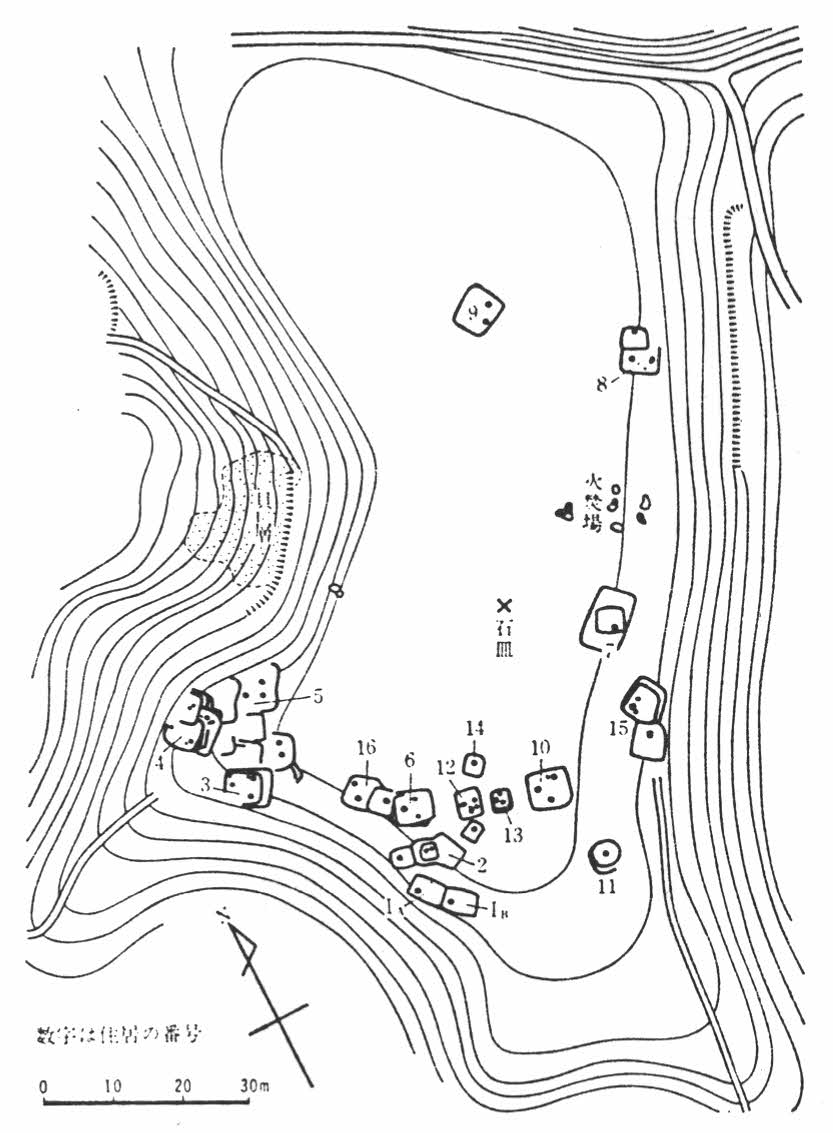

貝塚の集落址群

(横浜市港北区南堀貝塚)

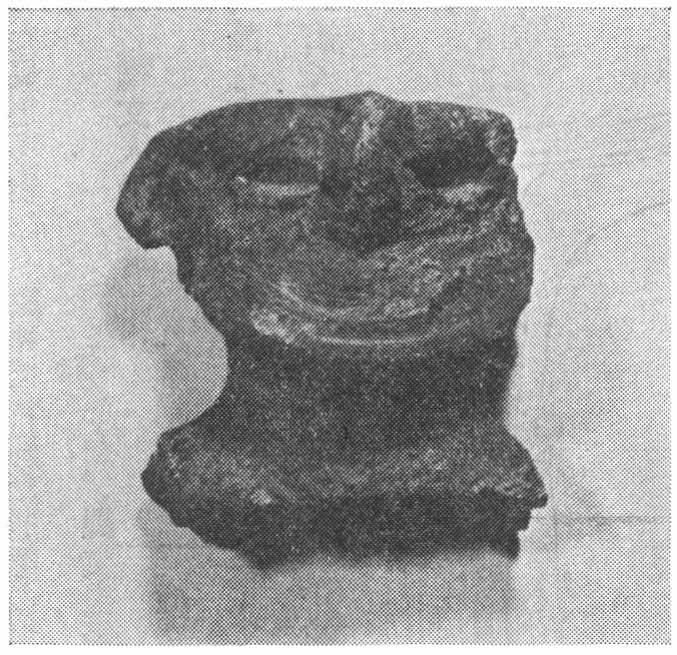

土偶(大生郷貝塚出土)

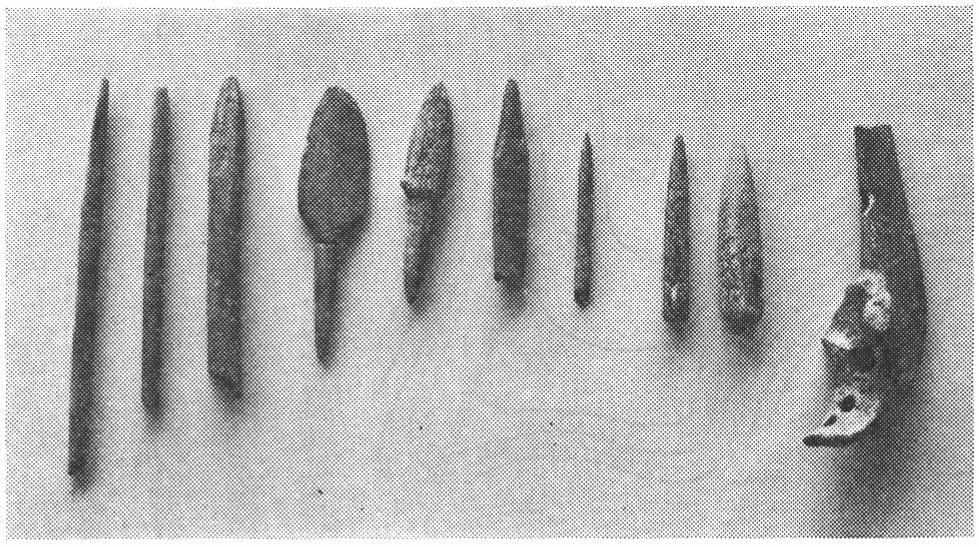

骨角器(大生郷貝塚出土)

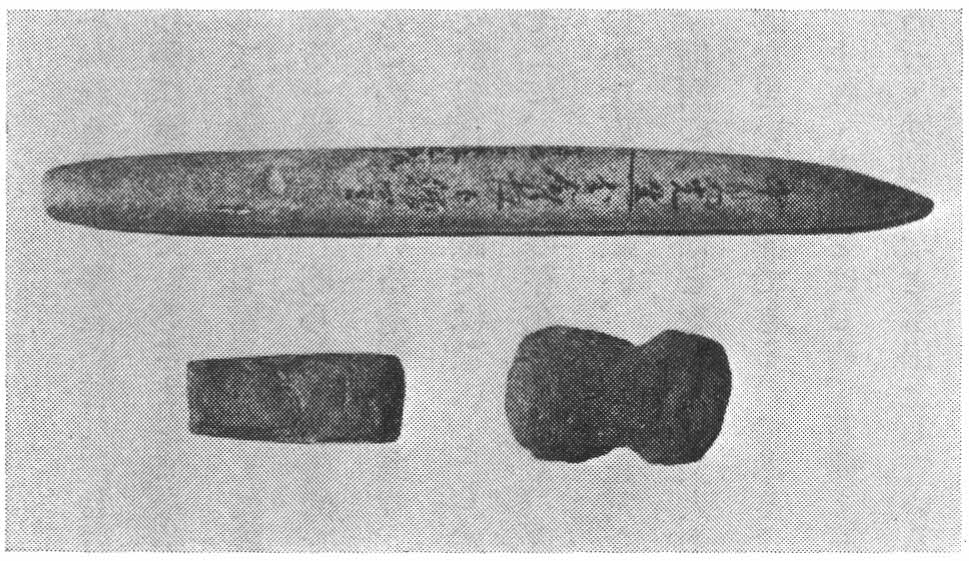

石剣・石斧(築地遺跡出土)

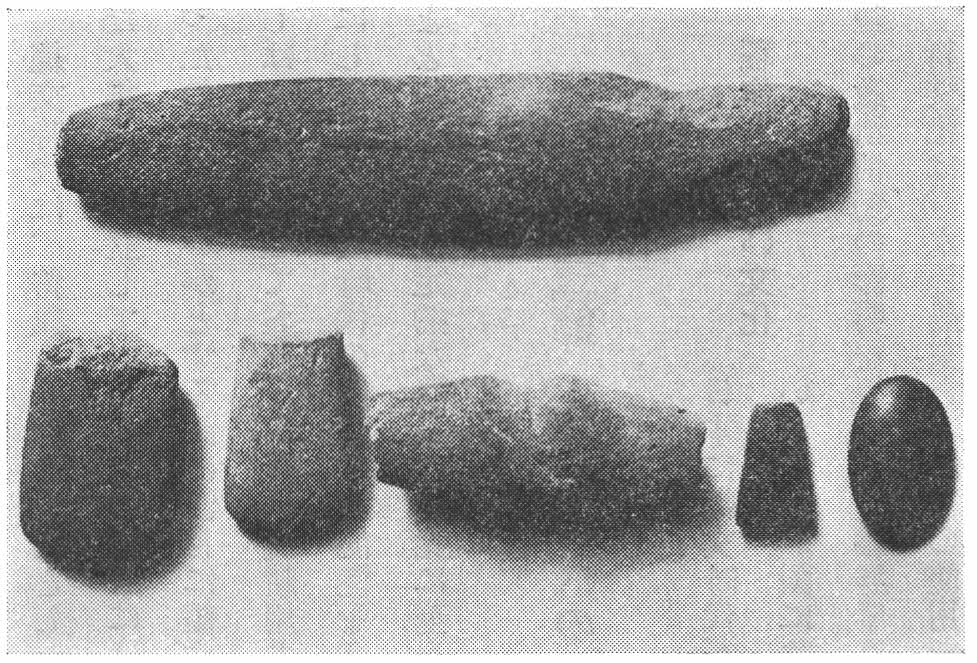

石棒・石斧・独鈷石(大輪町満蔵A遺跡出土)

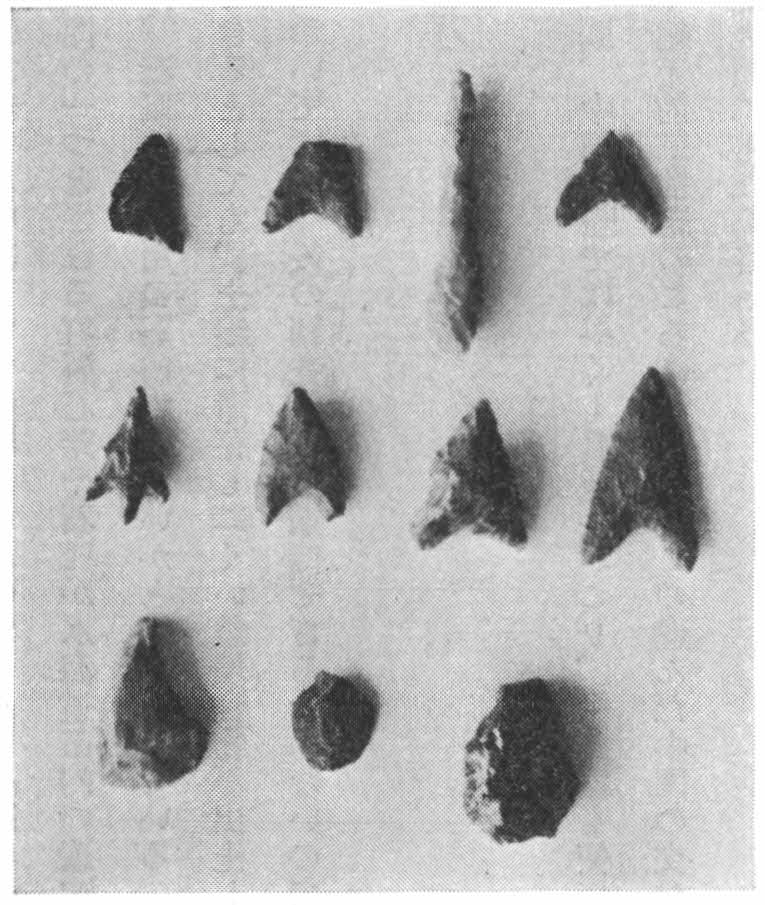

市内出土の石鏃

縄文時代の人びとは、ふつう、近くに湧水のある台地に、四、五人から一〇人ぐらいの家族で竪穴住居を営み生活していた。早い時期のころは二、三戸という小規模なものであったが、中期以降になると戸数もかなり多くなり、しばしば中央に広場をかこむように並んで、一定の配列がみられる。集落の近くに形成された貝塚も、環状又は馬蹄形に規則正しく堆積している例がみられる。このように定住的な大集落の成立や貝塚形態の著しい範囲拡大現象は、わずかずつではあるが、縄文時代の後半になると生産力の上昇に伴って人口も増加してきたことによる生活様式の変化を物語っているものといえよう。

縄文時代は、狩猟・漁撈を中心とした採取経済の時代であった。だが、この時代にも、特に中期以降、定住的な大集落の成立していることの背景には、品種までは定かでないにしても植物の栽培、つまり、農耕の成立があったのではないかとする説は注目に値する。その論拠の一つとされる打製石斧や石皿が水海道市内の遺跡からもしばしば出土しており、石斧は農耕用の土掘り用具、石皿は製粉用の石臼ではないかと推定されている。いずれにしても、縄文時代の農耕の可能性を多分に想定できるとしても、土壌に遺存しにくい栽培食物が出土しないことと併せて、決定的な農具の発見に至らない今日においては、今後の調査研究に期待せざるを得ないのである。