県内でも、日立市曲松、那珂湊市柳沢、大洗町大貫、水戸市開江、土浦市烏山などの集落址群の調査研究によって、本県の古代集落の実態がより明確化されてきており、民衆の生活のありさまをかなり具体的にとらえることができる。

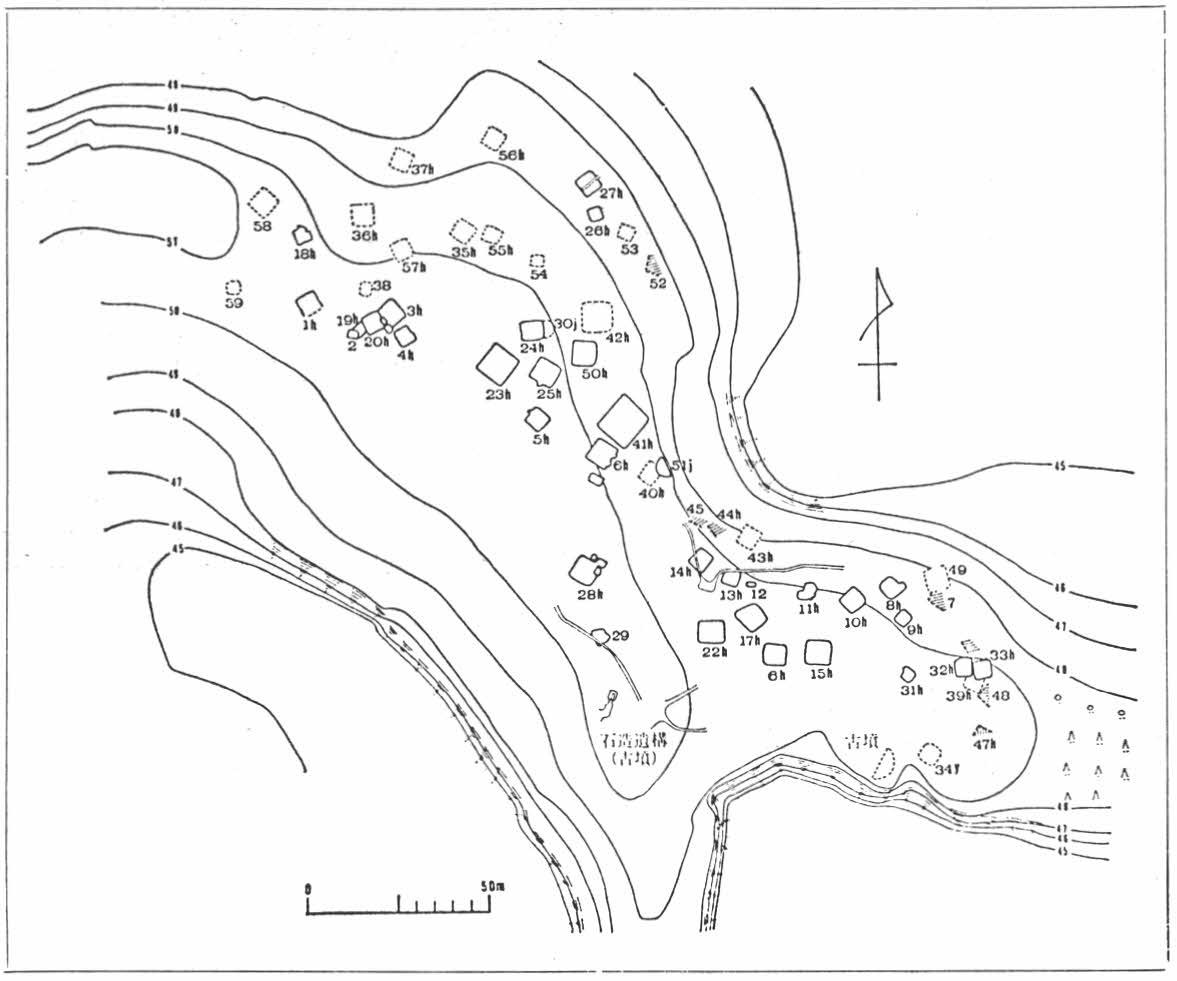

日立市曲松遺跡の住居址分布状況(『古墳時代の茨城』)

特に、烏山遺跡では古墳時代前期のころから奈良・平安時代にかけての竪穴住居址が三三〇軒ほど発見されており、眼下に大きく広がる霞ケ浦に生活のよりどころを求めていたことが十分想定できる。また、確認されたそれぞれの住居址の構造や出土品などからも、稲作と漁撈のみの集団ではなく、玉造りを専門とする集団、土器作りの集団、機織り集団というように、職能集団が限られた集落址群の中に存在していたことが明らかにされている。庶民生活の中において、有するところの技術によって機能分担が明確化されてきていたことを物語るものであろう。

これまで、水海道市内においては大生郷遺跡を除いては、集落の構成と存続年代を明確にする資料に欠けているため、今後の調査研究に大きな期待を寄せる他はない。特に、内守谷地内から出土している一括遺物は、弥生時代から古墳・奈良・平安時代に及ぶ集落の存在したことを物語る貴重な資料である。谷津に挾まれ、限られた平坦な台地上に、いかなる庶民生活が展開されたのであろうか。水海道地方の古代文化の謎を秘めている地域かもしれない。

古墳時代の住居址(大生郷遺跡16号住居址)