昭和三六年に第八号墳の調査が行われている。この古墳は、長さ約三〇メートル、後円の径約二〇メートル、前方部の幅約二〇メートルを測り、高さは後円及び前方ともに約三メートルという比較的小規模な前方後円墳である。主体部は前方部と後円部のくびれ部の西側にあり、前壁と後壁は板状の一枚石をあて、左右両壁は石塊を積みあげた、いわゆる小口積みの竪穴式石室であって、構造的には七塚古墳群の第二号墳の主体部と似ている。この石室は、現在、一言主神社境内に移築復元され保存が図られている。

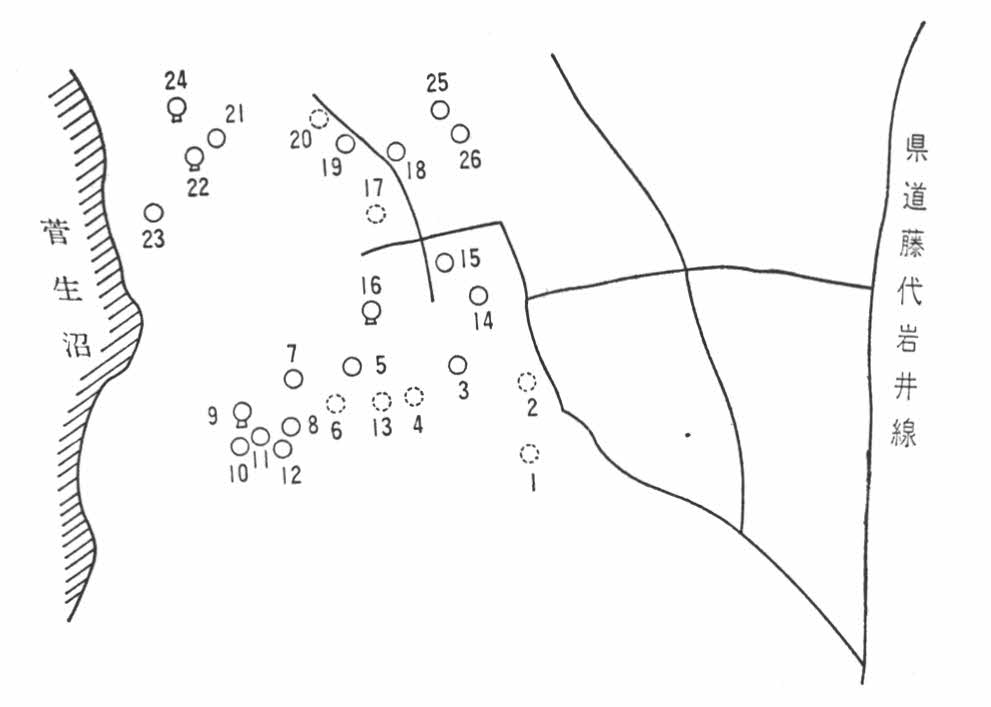

| 大塚戸篠山古墳群略測表 (昭和50年3月水海道市教育委員会調査) |

| 番号 | 墳 形 | 法 量 (m) | 摘 要 | ||

| 高さ | 径 | 全長 | |||

| 1 | 円 墳 | 3.5 | 20 | 半壊 墳頂部欠損 記録保存発掘 | |

| 2 | 〃 | ? | ? | 半壊 記録保存発掘 | |

| 3 | 〃 | 1.5 | 11 | ||

| 4 | 〃 | ? | ? | ||

| 5 | 〃 | 3.5 | 15 | 20 | 長楕円形 |

| 6 | 〃 | 1.0 | 10 | 半壊 建造物床下 | |

| 7 | 〃 | 2.5 | 20 | ||

| 8 | 〃 | 3.0 | 20 | ||

| 9 | 前方後円墳 | 7.0 | 35 | ||

| 10 | 円 墳 | ? | ? | ||

| 11 | 〃 | ? | ? | ||

| 12 | 〃 | 3.0 | 20 | ||

| 13 | 〃 | ? | ? | 半壊 建造物床下 | |

| 14 | 〃 | 1.5 | 10 | ||

| 15 | 〃 | 4.5 | 25 | ||

| 16 | 前方後円墳 | 4.0 | 15 | ||

| 17 | 円 墳 | ? | ? | 半壊 | |

| 18 | 〃 | 1.0 | 8 | ||

| 19 | 〃 | 2.5 | 8 | ||

| 20 | 〃 | ? | ? | 半壊 | |

| 21 | 〃 | 2.0 | 10 | ||

| 22 | 前方後円墳 | 5.0 | 25 | ||

| 23 | 円 墳 | 6.0 | 25 | 菅生沼に面する台地 古墳群中最大 | |

| 24 | 前方後円墳 | 5.0 | 30 | ||

| 25 | 円 墳 | 1.0 | 6 | ||

| 26 | 〃 | ? | ? | ||

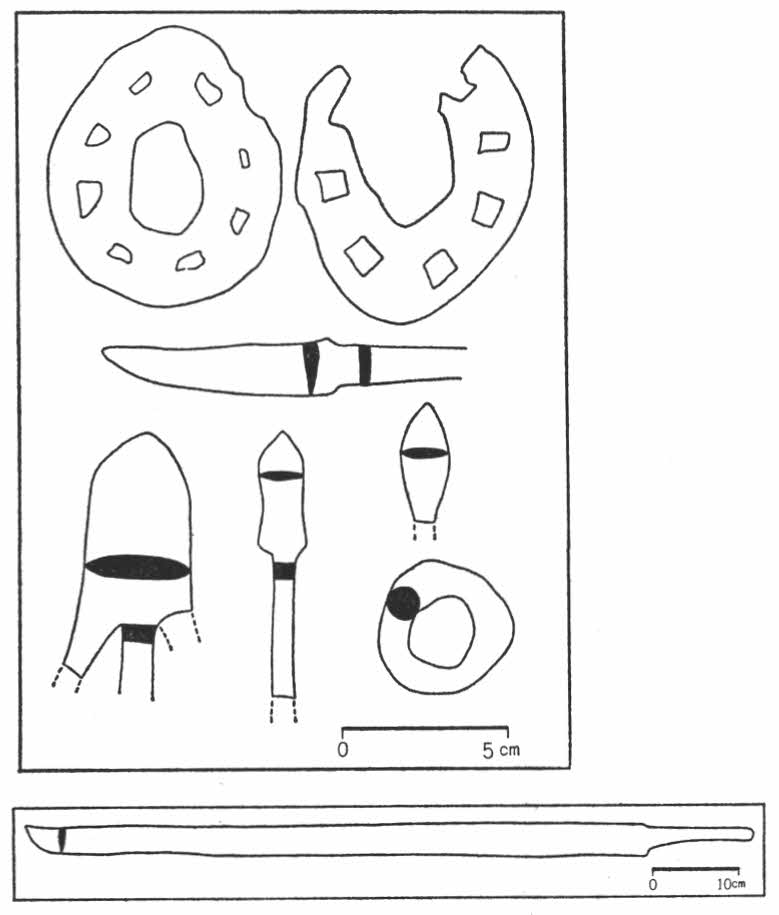

次いで、昭和三九年に古墳群の東端に存した第一号墳、第二号墳が上智大学考古学研究室によって発掘され、それぞれ墳麓から箱式石棺が発見されている。石棺内からは勾玉・丸玉・切子玉・鉄刀・鉄鏃等の副葬品が多数検出されている。

なお、大塚戸古墳群からは、それまでにも箱式石棺の所在が確認されているものが数基あり、また、群内の古墳から出土したと伝承される馬の埴輪や円筒埴輪が地元に保存されている。

大塚戸篠山古墳群分布図

大塚戸篠山古墳出土鉄製遺物実測図