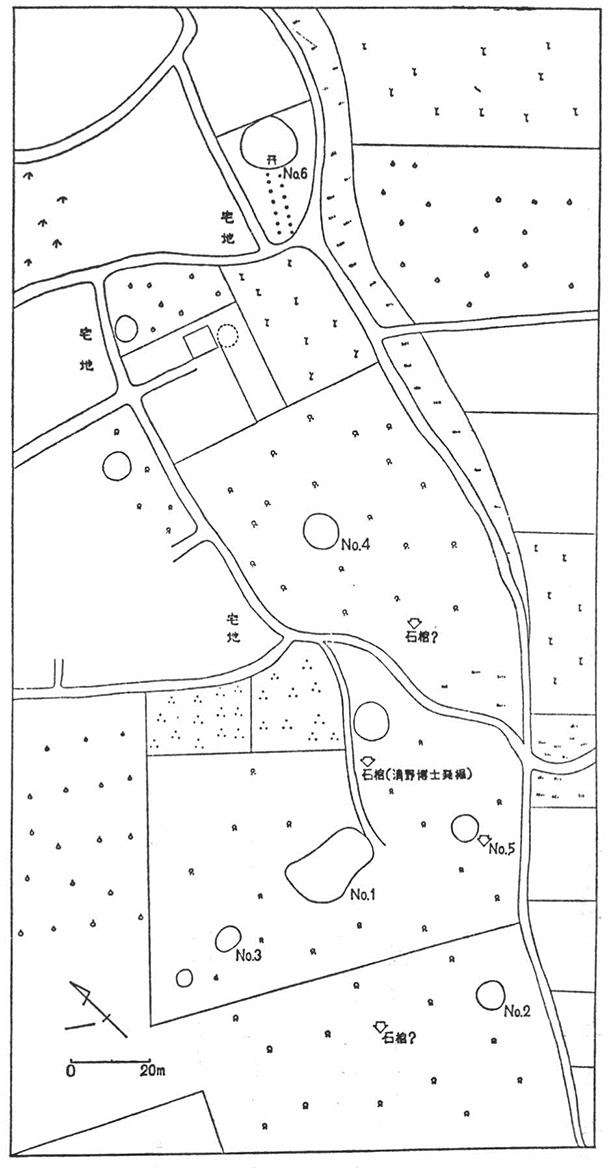

七塚古墳群分布図(『七塚古墳群の調査』)

この古墳群については、昭和二二年に故清野謙次博士が、箱式石棺を発掘調査しており、その際に出土した鉄鏃・耳輪・鉄刀等の副葬品が水海道第二高校に保管されている。

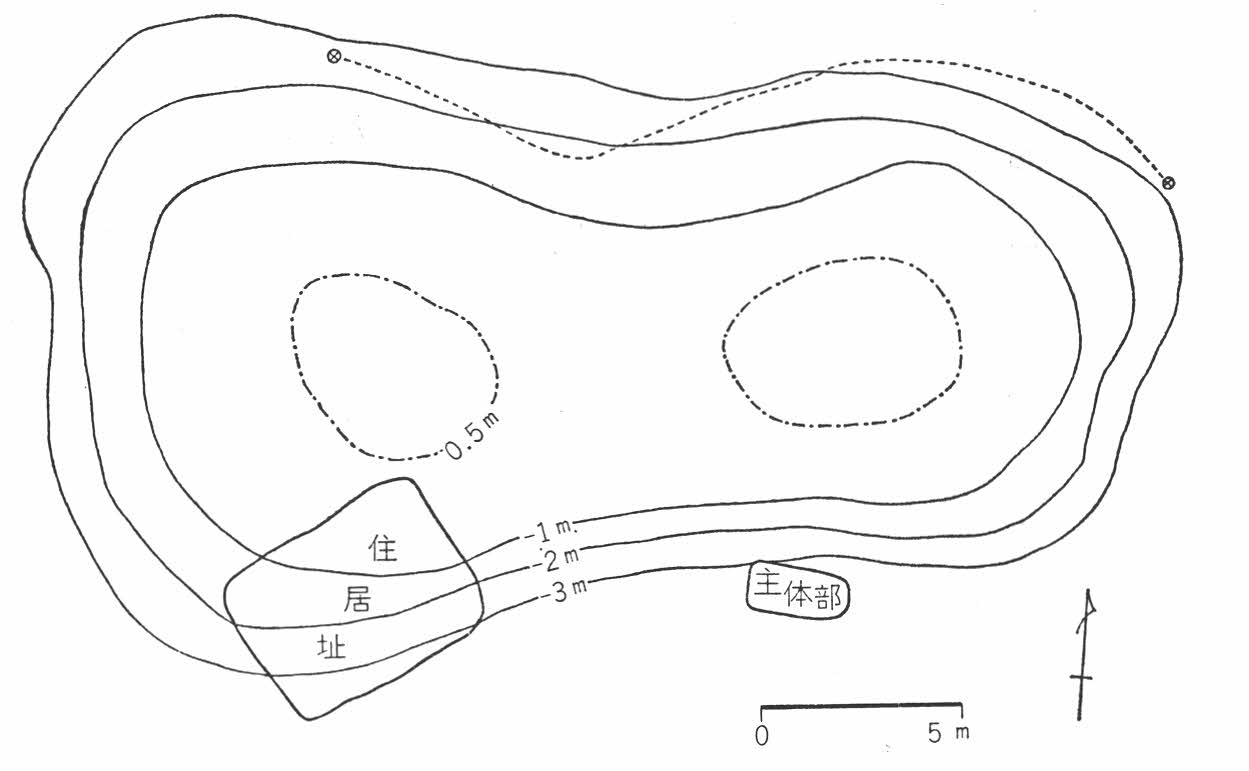

第1号墳墳丘実測図(『七塚古墳群の調査』)

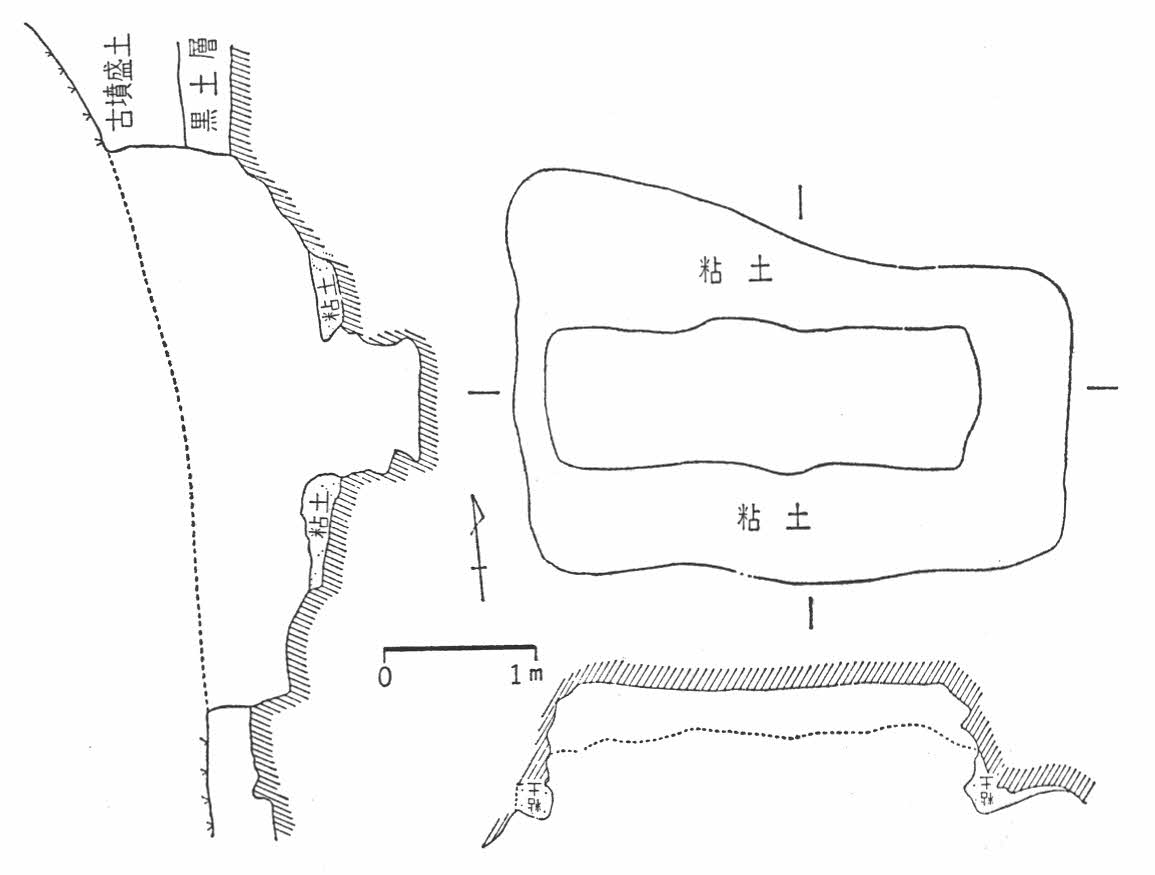

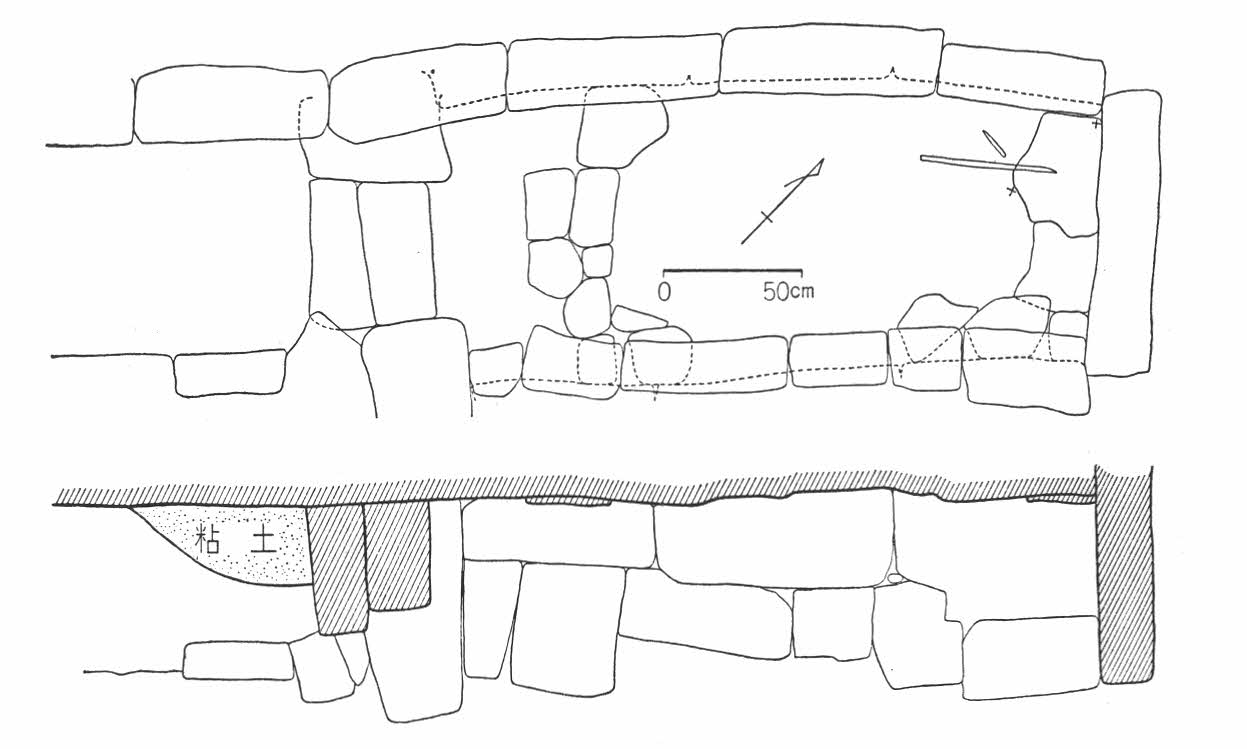

第1号墳主体部実測図

さて、七塚古墳群は、その後、昭和三五年から吉田章一郎氏の指導によって、計画的な学術調査が行われている。その概略は次のとおりである。

第一号墳(稲荷塚)

七塚古墳群の中心をなしているとみられる全長約三〇メートルを測る前方後円墳である。主体部は後円部の東南麓にあり、木棺を粘土で被覆した粘土槨を呈する古墳であった。規模は長さ三・五メートル、幅二・五メートルほどのものである。副葬品として耳輪・花形座金具・馬具等が出土している。

なお、この古墳の調査過程で、古墳の西南麓において古式土師器(台付甕・高坏等)を伴う五メートル×六・五メートルを測る隅丸方形をなす住居址一軒が発見されている。明らかに当該古墳の造営時期より先行する遺構であるが、この地一帯に古墳時代の比較的古いころに古代集落の存在していたことがうかがえる。

第二号墳

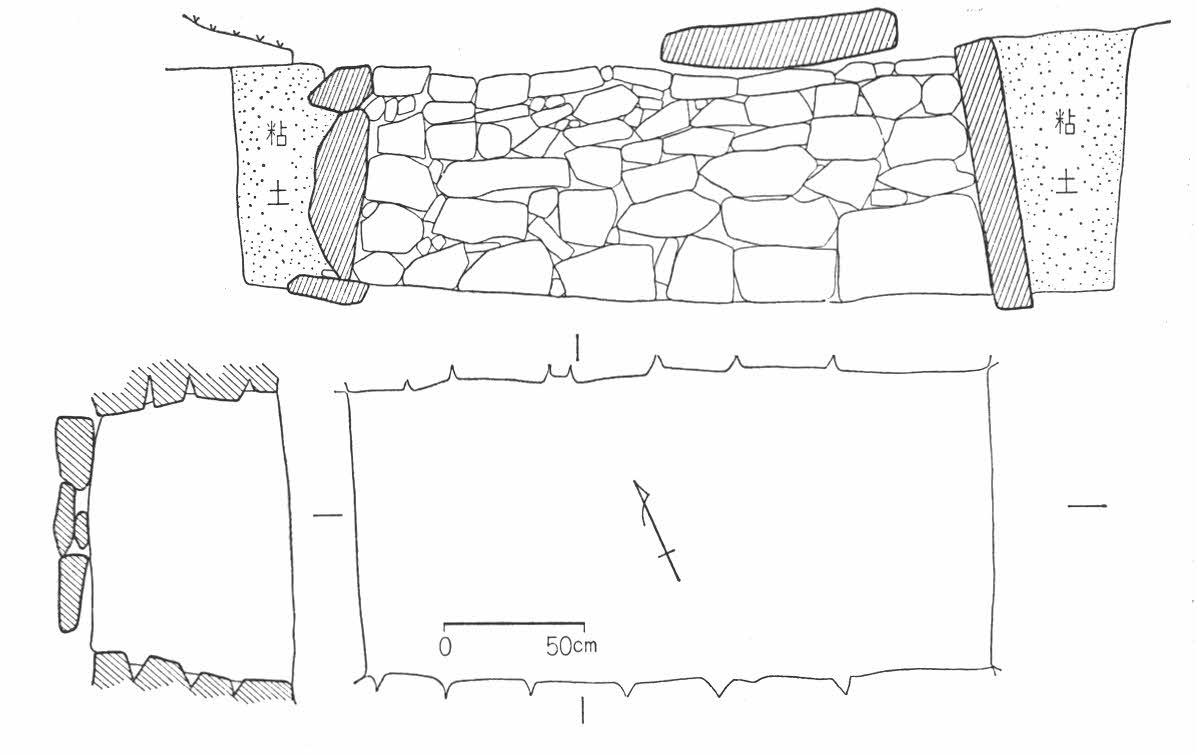

第一号墳の北方五〇メートルに位置し、既に墳丘は失われていて、大正年間に主体部の存在が知られていた。主体部の構造は、東壁と西壁は一枚石を用い、南壁と北壁は偏平な石を小口積みにしており、構造的に大塚戸古墳群第一号墳(前方後円墳)と極めて類似する竪穴式石室ともいうべきものである。副葬品については定かでない。

第2号墳主体部実測図(『七塚古墳群の調査』)

第三号墳

第一号墳の西方約三〇メートルに位置し、径約一〇メートル、高さ約一メートルを測る円墳とみられるが、墳形の状況を検討するとき方墳の可能性もあるように大きく変形している。

主体部は南西に開口する全長約二・五メートルの横穴式石室であるが、羨道が短く、簡略化の構造を呈する石室であって、古墳時代の末期ごろに造営されたものとみられる。石室内から直刀・耳輪・刀子等が出土している。

第3号墳主体部実測図(『七塚古墳群の調査』)

第四号墳

第一号墳の北方約五〇メートルに位置する円墳で、径一〇メートル、高さ一メートルを測る。

主体部は墳丘南麓のローム層に対し長方形の掘りこみをつくり、その周壁に粘土を充塡したと推定される簡素な遺構を思わせる。副葬品として鉄刀と須恵器片が出土している。

第五号墳

第四号墳の南方約一五〇メートルに位置する古墳であるが、墳丘の大半が削平されており、形状を明らかにすることは困難である。

主体部は板状の石を用い構築した全長約一・八メートルの箱式石棺であるが、既に盗掘されており、遺物等についても明らかでない。

第六号墳

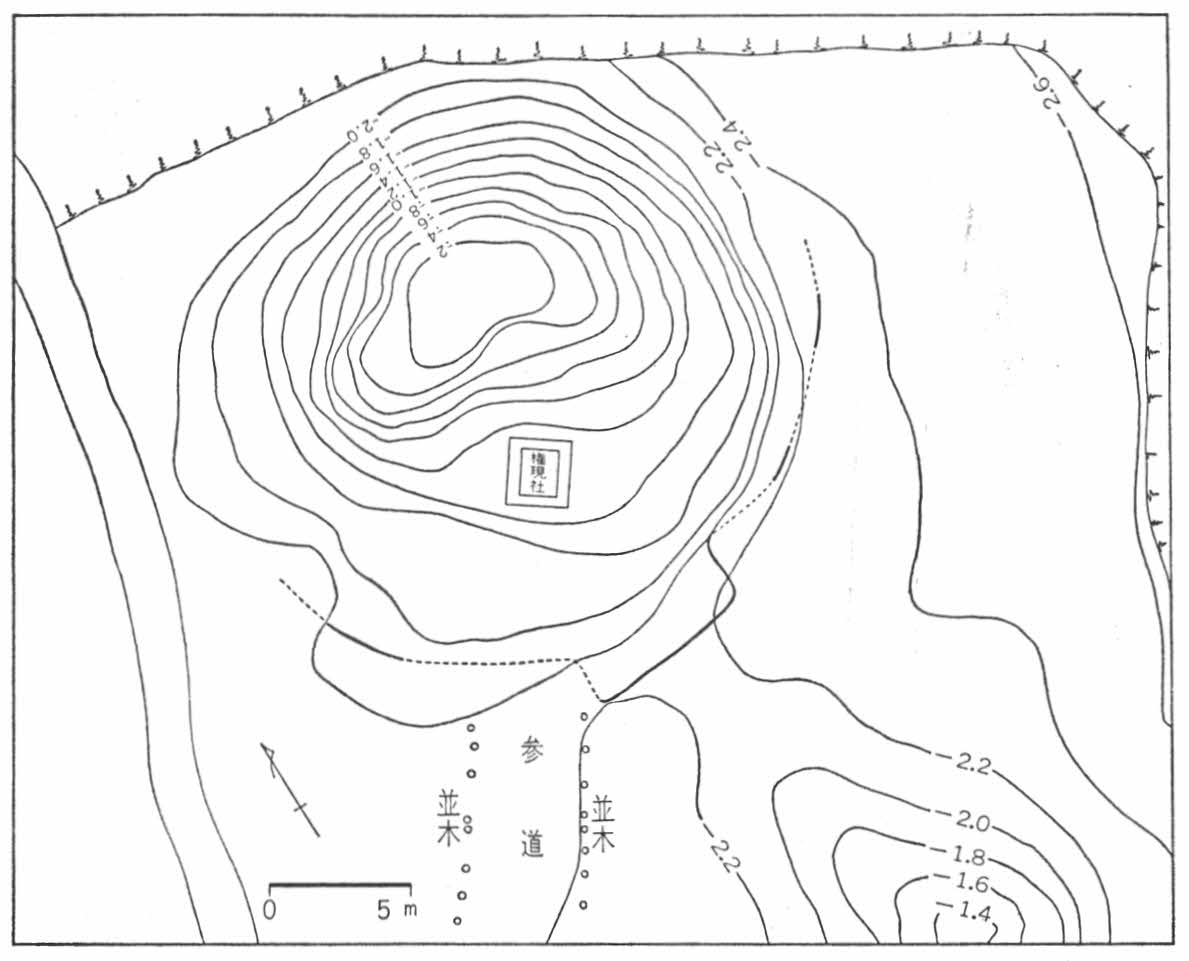

七塚古墳群の最北に位置する径二三メートル、高さ二メートルほどの円墳である。古墳の南斜面に権現社を祀ることから権現塚とも呼ばれている。未調査であるため主体部の位置等は確認されていないが、かつて、参道工事のおりに埴輪が出土したといわれている。

第6号墳墳丘実測図(『七塚古墳群の調査』)