大生郷貝塚は、これまでに学術調査は行われていないため、遺跡の範囲や性格については不明の点が多いが、表面採取によって得た諸資料によって、縄文時代の後期から晩期に及ぶ遺跡とみられる。

主なる遺物は、縄文土器をはじめ石器類(石皿・石棒・石斧・石鏃等)・骨角器(錐・骨鏃・骨針等)・土偶・装身具・貝類(主にオオタニシ)・獣骨(シカ・イノシシ・アナグマ・タヌキ等)・鳥骨(カモ類)・魚骨(サメ・ウナギ・サケ・マス・コイ・フナ等)等が知られ、量的にもかなり多い。

なお、現在のライスセンターの敷地となっている地域に縄文時代の住居址の存在することが確認され発掘されたというが、詳細については明らかでない。

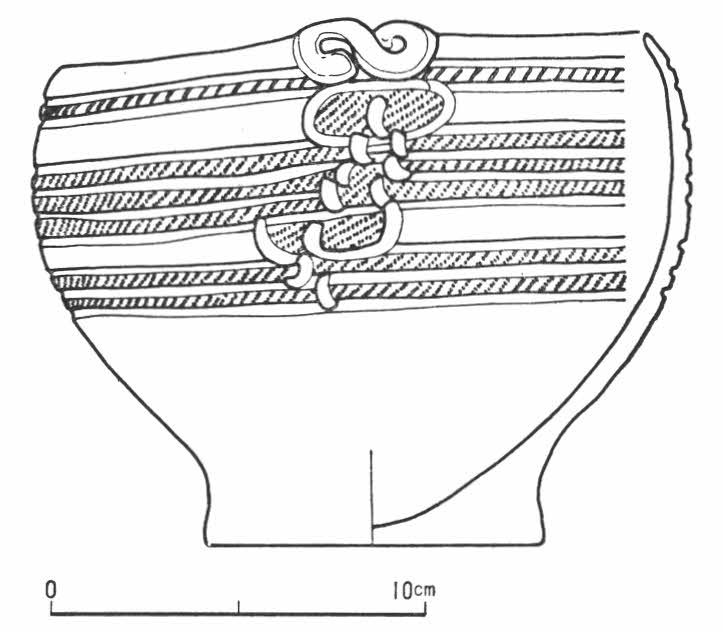

金土貝塚出土土器実測図

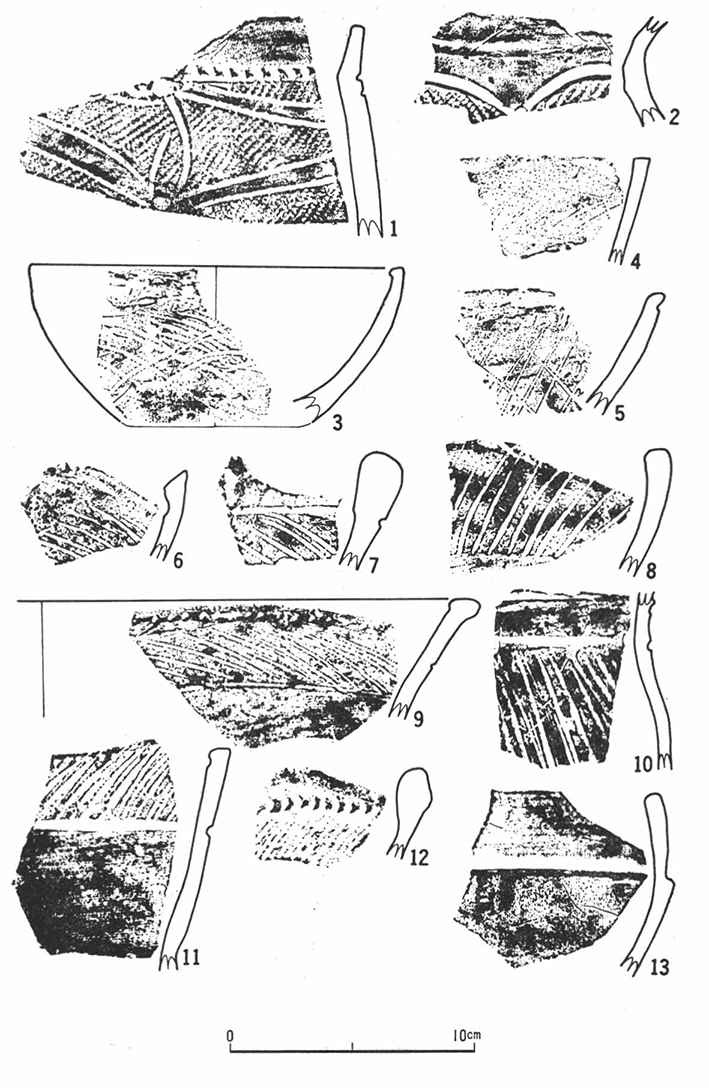

金土貝塚出土土器

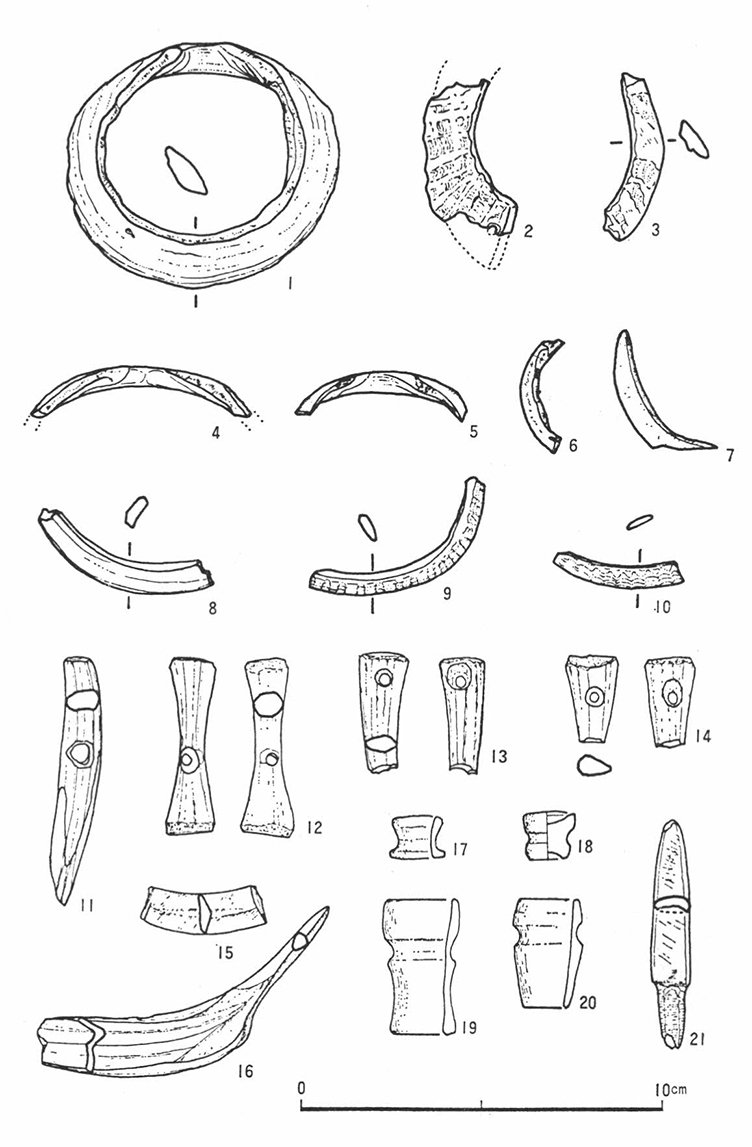

金土貝塚出土の骨角牙器・貝製品

貝輪(1~10),骨角牙器(11~21),「常総台地11」