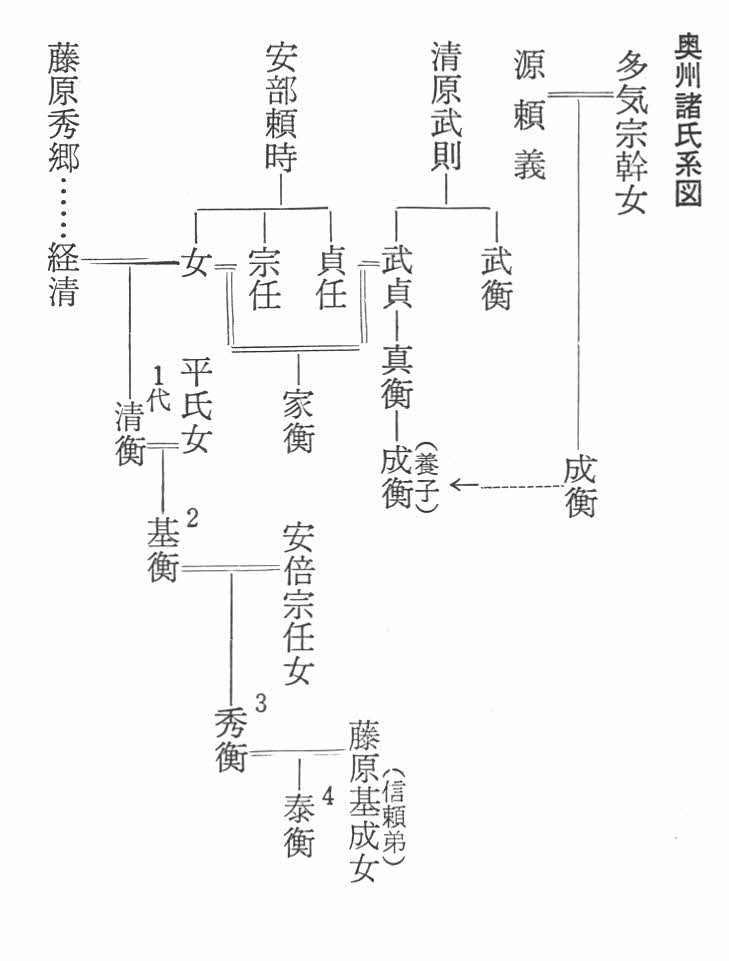

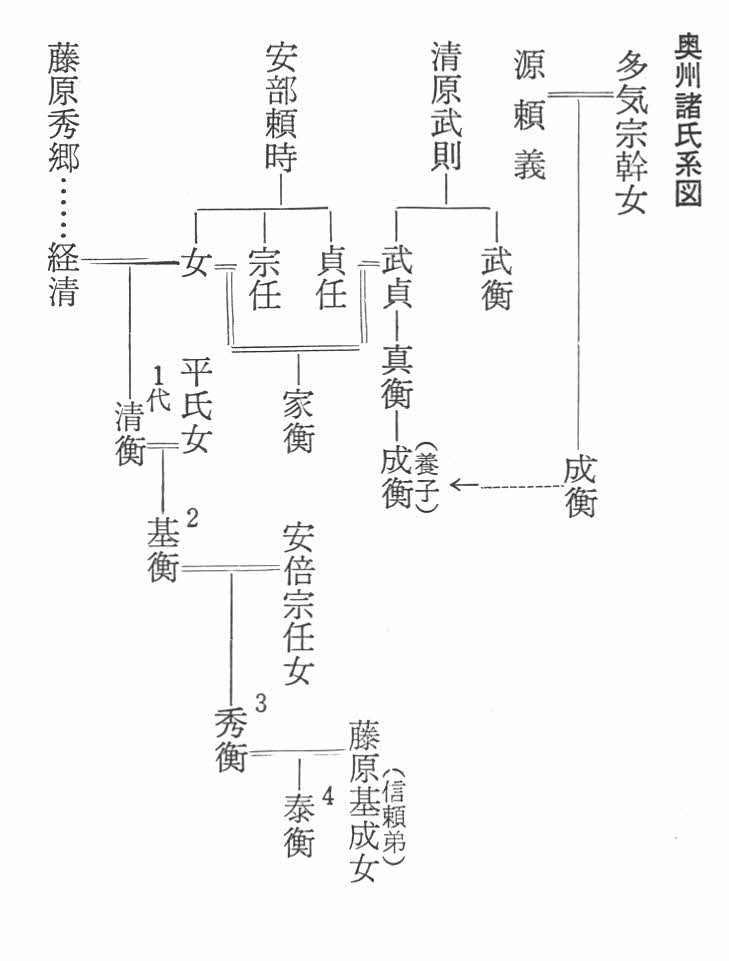

前九年の役後二〇年間、義家は上皇や摂関家の護衛に当たった。清原氏は武則・武貞を経て真衡(さねひら)の代となった。前に頼義が陸奥に赴く途、多気宗幹(致基)の女と懇(ねんごろ)となり生まれた成衡は真衡の養子となった。その婚儀に部将吉彦秀武は砂金を捧げる役を勤めたが真衡が囲碁で夢中なのを憤って盆の砂金を投げ棄てて出羽に帰り挙兵し、真衡の異母弟清原清衡・家衡を味方にし真衡と戦を始めた。永保三年(一〇八三)九月、陸奥守義家は秀武を撃つべく出陣した真衡の館を預って居る所へ清衡と家衡が来攻したが撃退した。義家から恩をうけている豊田四郎は豊田兵を率いて長期戦をするが兵糧は豊田の軍夫が運ばねばならなかった。真衡が病死すると義家は清衡と家衡を宥(ゆる)し、奥六郡を三郡ずつ分与したが両者は境論を始めた。応徳三年(一〇八六)、義家は清衡に救を求められ家衡の沼柵(ぬまのしゃく)を攻めると清原武衡は甥家衡を助けて金沢柵に拠った。義家の弟新羅三郎義光は兵衛尉の官を棄てて来援し寛治元年(一〇八七)九月、金沢柵を攻囲した。義家は乱れ飛ぶ雁に伏兵あるを知った。豊田兵も雁には敏(さと)い。家衡は脱出したが討たれ武衡は捕斬された。勝報は朝廷に達したが私闘とされた。義家は敵将らの首を棄てて上京し部下には私財にて功を賞した。義家は無駄奉公をしたようだが豊田氏をはじめ東国武士には棟梁と仰がれるようになった。

清衡は将門を滅ぼした秀郷の子孫で七歳の時、母は武則の嫡武貞に再婚し家衡をもうけた。清衡は家衡との戦に義家に助けられ、その上、私賞の六郡を賜り俘囚の長となった。その子孫の奥州藤原三代は栄えた。四代目泰衡を源頼朝が征伐の時、豊田兵が従軍したことは後記する。

寛治元年(一〇八七)義光は京に凱旋し、数年後、常陸介に任ぜられて下り、荘園を営み、没後、荘園は子の義業・義清らが分知、義業は佐竹氏を称し、子昌義は太田(常陸太田市)に館し子孫宗義は石塚(常北町)に分かれ、のちに水海道の大生郷・花島・大輪・五家等に分住している。

奥州諸氏系図