文永、弘安の両役に元寇を撃退した武士の功績は大きかったが、幕府には失政もあり、外敵との戦いゆえに没収領地もなく、したがって功労の武士にはわずかに直轄領を分与したくらいで満足の恩賞を与えることは出来ないことであった。したがって不平の武士が多く、永仁の徳政にも喜ぶ者より恨む者が多かった。執権北條高時になっては幕府の質実政策をかえりみないで奢侈の生活にふけっていたので人望を失った。これに対して英明な後醍醐天皇が出て、ひそかに倒幕の計画を企てたが、正中の変も元弘の変も、その謀がもれ藤原俊基らは捕えられて鎌倉に送られ、鎌倉からは大兵を西上させた。後続の大将には足利高氏(尊氏)と名越右馬之助高家があった。天皇は笠置山に遷られ、楠木正成が召されて挙兵したが、幕軍に攻囲された。幕軍のうちには常総からの、佐竹、小田、結城、千葉の各氏があった。

[元弘三年/正慶二年](一三三二)三月、天皇は隠岐に遷され、藤原藤房は小田治久が預かって藤沢城にかくまわれた。

護良親王は吉野に拠ったが幕軍に攻められて元弘三年(一三三三)二月、吉野を脱し、天皇は隠岐を脱した。同年三月、新田義貞は親王の令旨を奉じて帰国し、結城宗広は天皇の綸旨を奉じた。幕府は名越右馬之助と足利高氏を西上させたが、同年四月、高氏は入京すると反幕の内意をほのめかし、船上山へ向かう途、反転して六波羅をおとした。時に元弘三年五月七日である。

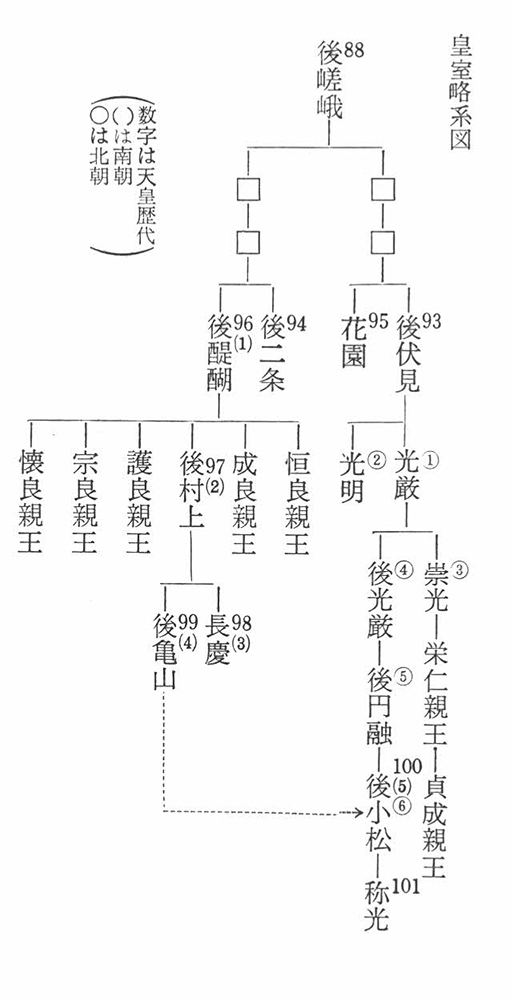

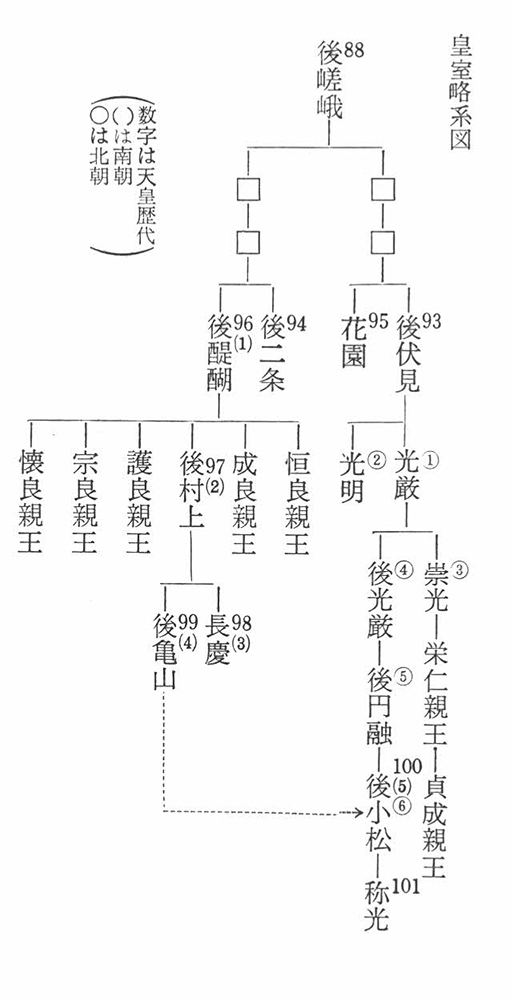

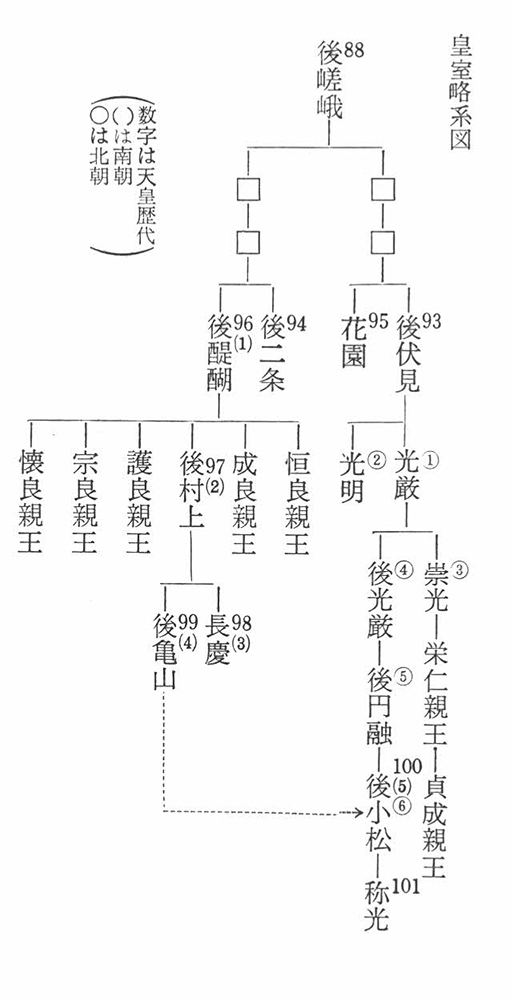

皇室略系図