豊田荘の他家(田下)・久安村や下野国大内庄高橋郷(村名略)の本家鹿島神宮から土地を半分得ようとする者二人(梶原氏と宍戸氏)があらわれたので、去永徳二年(一三八二)正月二八日、両者は鎌倉管領への訴答となり、翌永徳三年(一三八三)四月一九日、梶原氏と宍戸氏は共に打渡状を提出している。同年五月二三日附、鹿島神宮大祢宜中臣治親に半分の土地を返すよう、管領の執事上杉憲方から御教書が執達されている。

鹿島御神領下野国大内庄高橋三郎跡(高橋郷村名略下総国豊田庄内他下・久安村)半分事 任去正月廿八

日御施行之旨、梶原修理亮(貞景)相共荏(のぞみ)二彼所一 沙汰付下地於大祢宜(中臣)治親候了 仍

渡状如件

永徳三年四月十九日 大炊(宍戸)助基宗(花押)

梶原貞景からの打渡状は同文ゆえ省くことにするが、右は下地(領有土地)を中分したことと同様である。

この豊田庄の両村も宍戸氏と梶原氏に押領されたので神宮の神主は鎌倉管領足利氏満に訴えると次の御教書が執達された。梶原氏宛は省略する。

鹿島太神宮大祢宜治親が申さるゝに、高橋三郎跡半分が押領され困っているとの事、あなたが梶原と二

人で入部し下地を中分してしまったからである。後日沙汰して請取る事にする。若不服ならば咎める事

にする。(下略)

永徳三年五月廿三日 沙弥(上杉憲方) (花押)

宍戸大炊助殿

以上、豊田三三郷、下幸嶋二三郷のうち一三郷の鎌倉府に納める年貢、諸役と、そのうちから地頭らに残る所得を察することができる。

註

(1) 「地頭は管理の地の徴税をするが、名主百姓より徴収した年貢公事の中から自分の所得分を差引い

て残りを公私の領家(本家)に納付するのが普通であった」(『史料による日本の歩み中世編』吉川弘

文館)

(2) 豊田郡の内現水海道市域分の年貢合計は三八五貫文、水海道以北は一一四〇貫文、南は六〇貫文と

なっている

(3) 小保川村は袋畠の分村とあるが、三か村とは、かめさき・原・小保川と思われる

(4) 一貫文役人面は、三か村役人への免税であろう

(5) 両村で一郷とは、「たんせん」とつつら折、すなわち曲りくねった谷津と丘陵地の入り組んだ所

で、後の「弘経寺文書」にみえる、「横曽根津筒村立(館)江押」と考えられる

(6) 六郎は畠山重忠系の代々襲名されたらしく、重忠は元久二年討死し、その妻北條氏は実朝の叔母で

あるから、改めて足利上総介義兼の六男義純に再嫁し重忠代々の遺跡を継がせたと考えられる(岩松

系図)

(7) 詳細は不明であるが、陸奥岩城国の郡司が鎌倉期に源頼朝から地頭職に補せられているからその子

孫と思われる

(8) 下地中分の記録は西国には多いが、東国においては数少ない例である

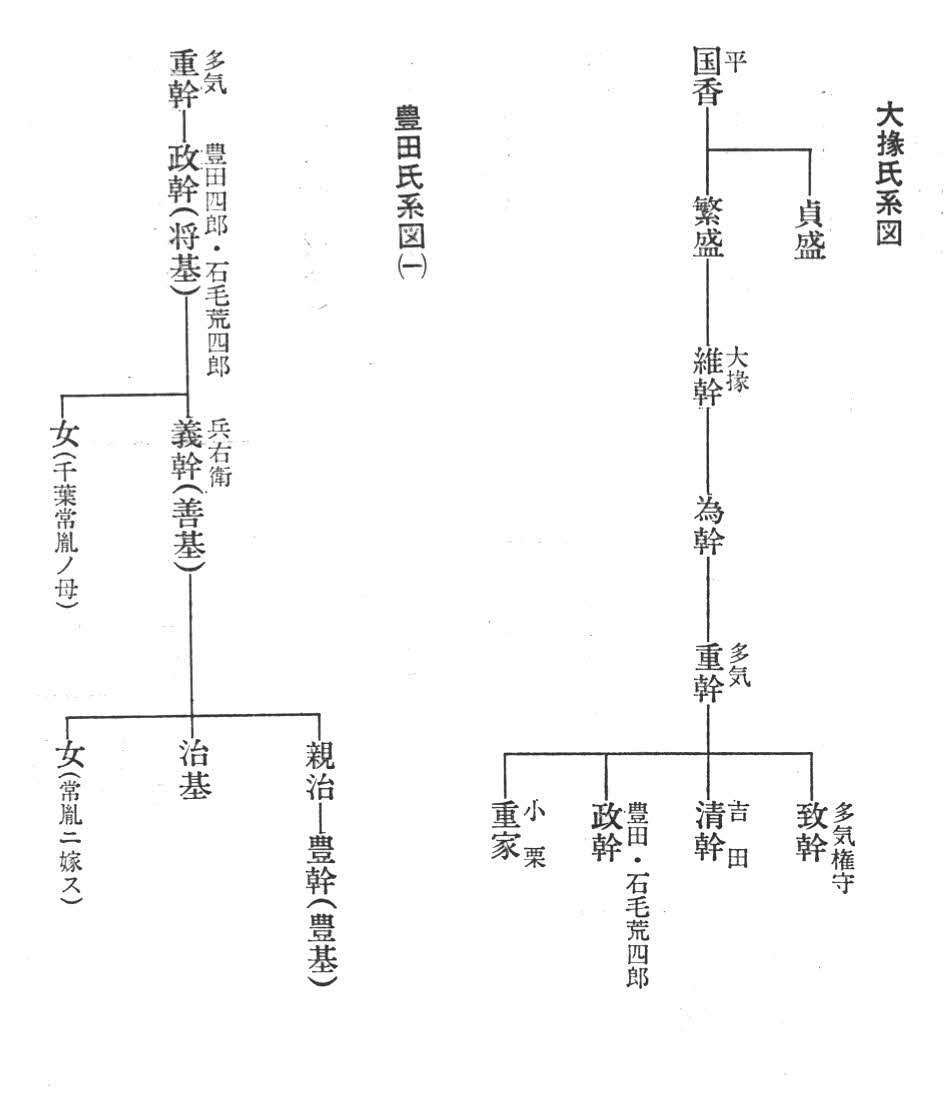

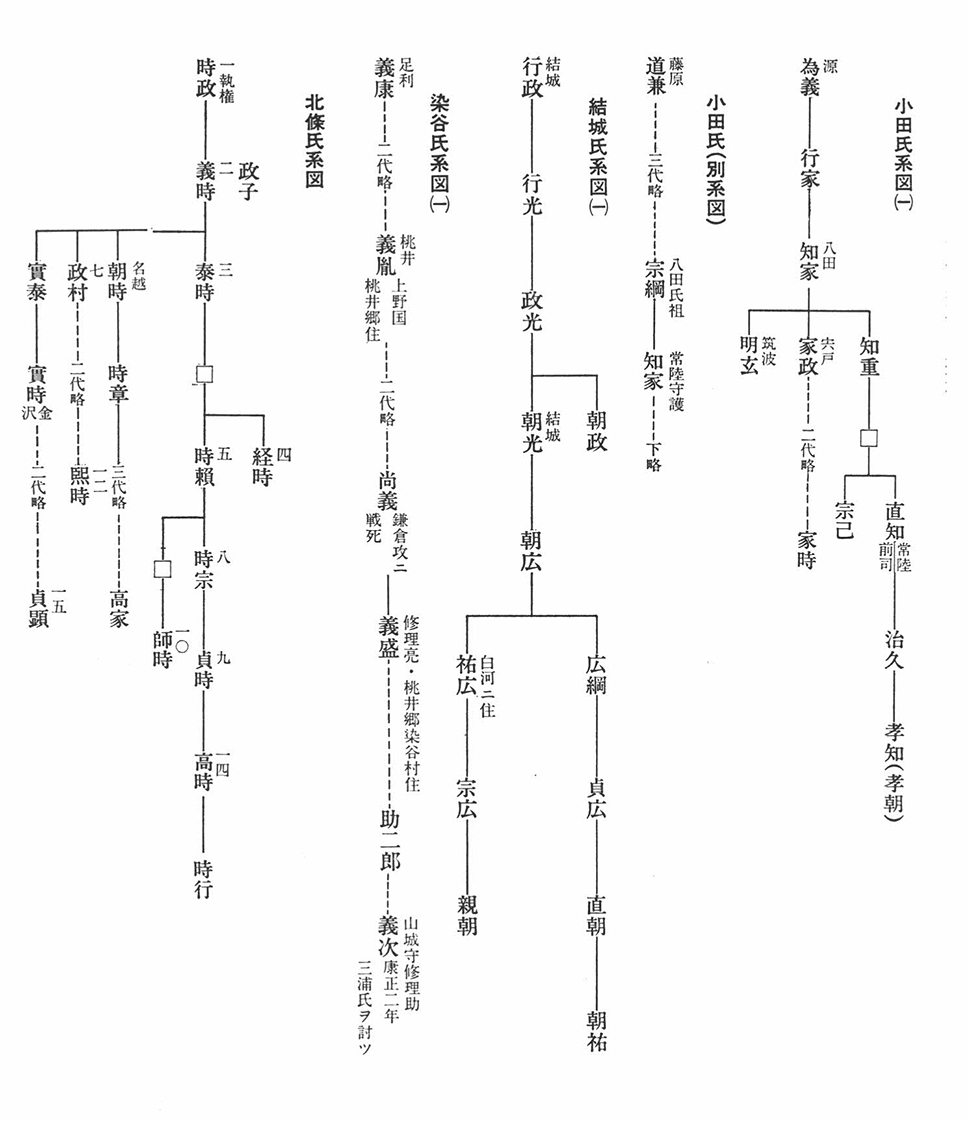

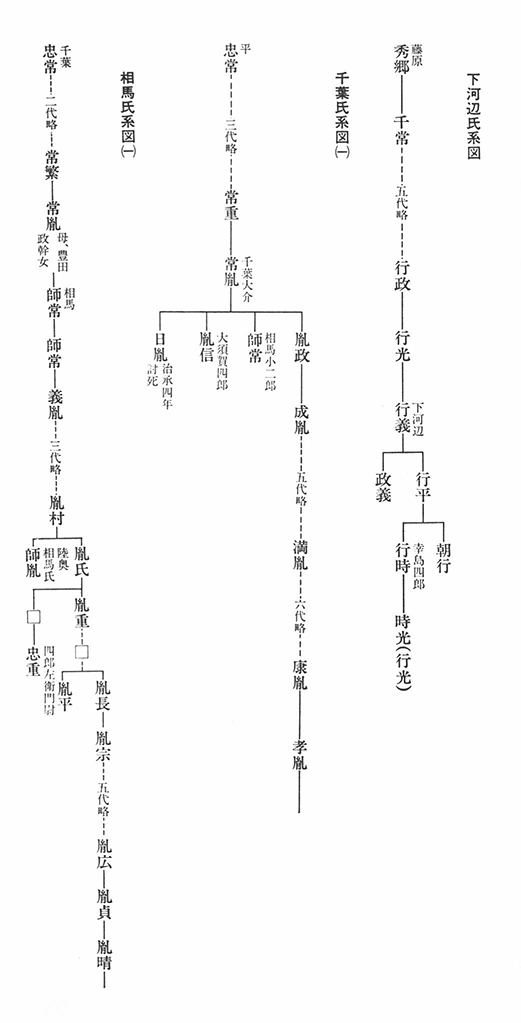

鎌倉期並びにその前後の諸系図

(図)

(図)

(図)