嘉禎四年(一二三八)三月一五日、鎌倉幕府は下総国千葉介時胤を始めとし地頭等に香取社造営の役を課している(5)。寛元元年(一二四三)、弘長四年(一二六四)の造営について、水海道周辺の地頭らの役を主として記してみる。

寛元元年 十一月十一日

一正殿一宇 千葉介

一正殿の大床舞殿 幸嶋郡役

一一ノ鳥居 印東庄役 千葉介

一三ノ鳥居 大方郷役 関左衛門尉

一祭殿一宇 結城郡役 上野入道[結城氏]

その後の造営年月は欠けているが、宝治三年(一二四九)説がある。分担は寛元度と同じである。正殿の大床や舞殿は幸嶋郡への課役であるから造営者は幸嶋氏や郡内の地頭らであろう。千葉介(下総守護)は正殿の外に四棟を造進している。三の鳥居は関氏が造進し、豊田郡大方郷に課せられているが、同関氏領の関郡は常陸国内にあるから免がれている。

弘長四年(一二六四)四月九日

渡殿一宇 三間 桧皮葺 在金物

作料官米佰伍拾[百五十石]斛(中略)仍幸嶋地頭等造進之

祭殿一宇 三間四面 茅葺

作料官米 百廿石、結城郡本役也 仍地頭上野(結城)介広綱等造二進之一

なお、下野国なども年度は異なるが二つの社の作料三〇石を出している。

元亨三年(一三二三)五月、千葉介は正殿造営は済ましたが、一の鳥居は作らなかった。大方郷役の三の鳥居は途中でやめ、幸嶋郡では正殿の大床だけ済ましている。

康永四年(一三四五)三月、当(下総)国諸家人勤仕役所

正神殿の大床や舞殿、鳥居の造営請持はかわりはなく、一宇南庁は結城山川庄役所にてし、地頭常陸前司跡、地頭結城七郎(直朝)跡山川判官跡の三者共、その跡をとった者の造進である。

「香取社旧大禰宜家文書」年月不明により左を記してみる。

一依二宣旨一支配作料国中庄々并済否事(一部略)

先例不二勤仕一云々

下河辺庄 三百石

勅 免了

豊田庄 二百石

勅 免了

同(豊田庄) 加納 飯沼郷 百石

帯 免除了

相馬御厨 二百石

一依二宣旨一 国宣不論便補 別納可支配御遷

宮用途并覆勘禄料雑部郷事 (他所略)

結城郡 籾十石 絹七疋 上品糸廿両

唐鞍橋一

大方郷 籾十石 絹七疋 上品糸十両

已上上募二所当一済レ之

一香取社造営料官米目録(年月日欠)

三ノ鳥居一基 作料米石百(百石) 大方郷本役也

こうした香取神社への奉仕の伝統は江戸時代になってからもみえ、下猿島郡の二三か村が一の鳥居の側に常夜燈を奉納している(岩井市中山全寿氏文書)。

文中二年(一三七三)鎌倉の奉行山名知兼、安富道徹が書を大掾詮国らに送り、香取神宮に納付すべき海夫税を催促した。この税は常陸下総の諸家中領地の内、海川沿岸にある者が旧例により、毎年一定の銭を香取神宮に納める義務があったのに、近年、実行せぬ者が出て来たので、香取大禰宜中臣長房が京都に訴え太政官庁から、この訴えを鎌倉に下し、両奉行が督促に当たったものである。この統制は納制は納税ばかりでなく、この水辺に戦があった場合、神宮を守るべくこれらの海夫や船が動員されることを示すものである。

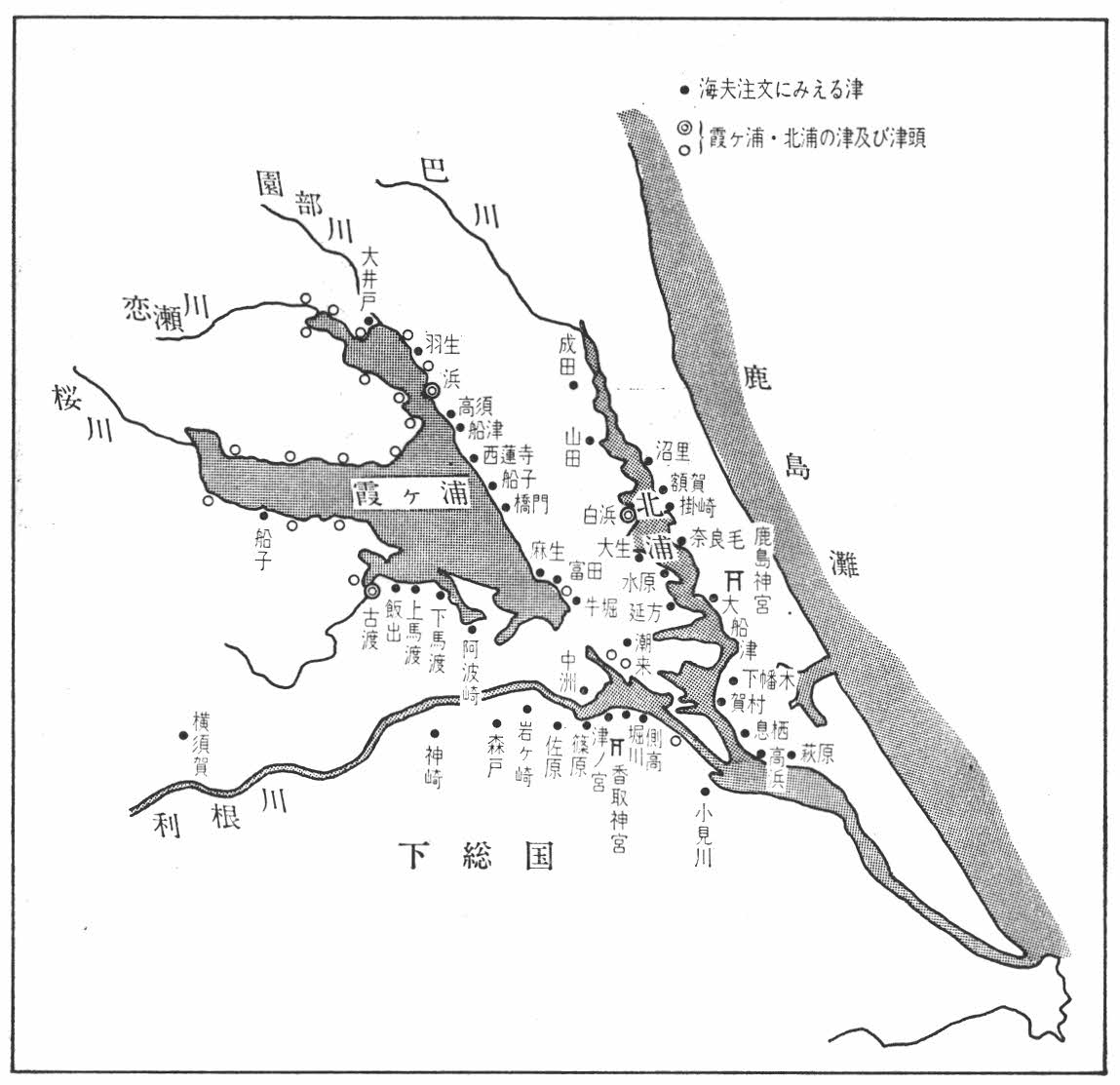

「下総香取文書」によれば、応安七年(一三七四)の海夫注文は、管理された舟人、霞ケ浦四八津、北浦四四津、津頭、下総国には九津がある。

下総香取文書「海夫注文」に見える津