その時の戦に、北條時氏(義時の孫西福と称す)建立の浄土真宗西蓮寺は下妻勢に追われて、蒼惶とし中山村(水海道市)に逃れた。その跡に安楽寺は移ったのである。ゆえに寺院には北條氏の紋章「三つ鱗」が用いられていた。なお、恵信僧都作の阿弥陀画像が残っているが、これは西蓮寺僧が逃亡の際、置き忘れたものである。安楽寺は俗に満蔵(みてぐら)の元三大師といわれ正月三日に参詣者が群れをなして集まるが、比叡山座主良源が大師号を得、朱雀天皇や藤原忠平も帰依し寛和元年(九八五)正月三日に寂していることからの因縁である。

逢善寺所蔵の文書(1)に、

同寺第十五代定珎法印本国下野小山之住、下妻普門寺定海之弟分ナリツルガ 十八才(天文十九年一五

五〇)時、定海葬シ玉テ後先師雄海、飯沼安楽寺ニ住之時分ヨリ法恩ヲ蒙リ廿三ノ年(弘治元年一五五

五)於逢善寺七度 伝受并旦那流ノ初重等相承シ、廿五ノ年ヨリ土岐大膳治英(龍ケ崎城主)ニ師柦ノ契

約ヲナシ、廿六ノ年、黒子千妙寺亮舜法印ヨリ恵心一流ノ相承印可、惣付属マテ受レ之 廿七ノ

年永禄三庚申二月登山(叡山ニ登ル)…中略…三十七ノ年、(元亀元年一五七〇)治英并寺門中ヨリ召請ノ

間 六月十八日山門(叡山)ヲ立テ 七月八日着寺シ 廿二日二学頭職ヲ領掌シ 八月十九日旦那(治英)

ニ対面…中略…同年霜月廿日ヨリ馴馬(龍ケ崎) ニヰテ 塔ノ供養トシテ三日伝法灌頂執行了(下略)

水海道満蔵安楽寺に二〇歳前後に学習した定珎は、右文のような天台宗の高僧となり、遂に名刹逢善寺の第一五代住職となり、天正七年(一五七九)からは、すべての寺院よりの招請を辞している。同一八年(一五八〇)豊臣秀吉が後北篠氏を滅ぼすに当たって諸寺、諸山没落につれ、逢善寺も退職すべきところ、江戸崎城へ会津の芦名義広(佐竹義重の子盛重)が入った(2)。もと龍ケ崎の土岐勢とは敵対した間柄であったが芦名氏は、この逢善寺を無事存続させ、自らは同じく浄土宗大念寺を開基している。

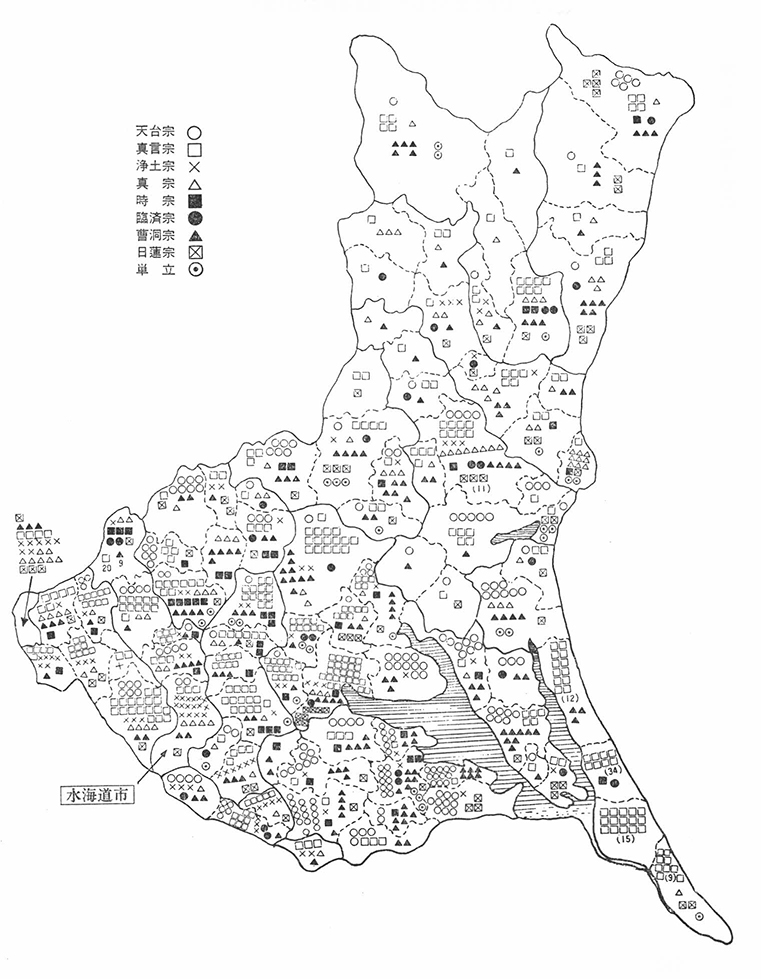

市町村別寺院分布図(今瀬文也著『茨城の寺1』)