天正五年(一五七七)の春、田村弾正は前記のように水海道城主となったが下妻勢のせまるをきき、土井喜八郎・黒鳥妥女・富村善左衛門・松信五郎・秋場権之助・五木田淡路・瀧川斉宮らと評定した。富村と土井は、下妻勢は氏堯を追って守谷城へ押し寄せるのだろうから、その勢いに対抗できまいという。秋場・五木田は多賀谷は仇敵でない。また後北條氏には味方したことはない。勢に随って安全を保つのも武士道には反しまいとした。かくて城兵二〇〇余と共に後説を採った。やがて秋場氏を将として下妻勢に参加して筒戸へ向かうのである。

弓田城では経伯の軍勢が迫ると、城からは弓鉄砲を放って防いだが、石浜六郎・長岡妥女らは二重の堀と土塁を越えて侵入し、続いて増田大学・小島・赤星らが乗り込んで放火した。城兵は火をあびながら善戦したが城は落ち染谷・小磯内膳は精力尽きて降った。横瀬能登は古沢(赤松)弾正・中茎らに追撃されながらよく菅生城に落ちのびた。

菅生城址(本丸)

同年の春、大将重経は、下幸嶋平定に向かって、水海道の隣接大口(岩井)に着いた。

次はその時の緒戦であろう。

幸嶋大口と申す在所を責[攻]申候時、敵出合申候を槍仕り、敵追入申候。

連(つれ)合候衆

あつ[厚]木わかさ[若狭] 斉須豊前 川崎式部 磯大蔵存し申候事

大口には地頭落合彦兵衛館がある。この館に大口勢は追い込まれたのであろう。

進んで二手にわかれたようで、一軍は辺田村の横瀬主膳に属した馬洗城(西念寺境内を合む)を攻め西念寺の釣鐘に銃弾の痕を残した。さらに長谷砦(岩井市)を攻め小山(岩井市)の榎下砦の風見主計を討ち同村香取神社を焼き打ちしている。

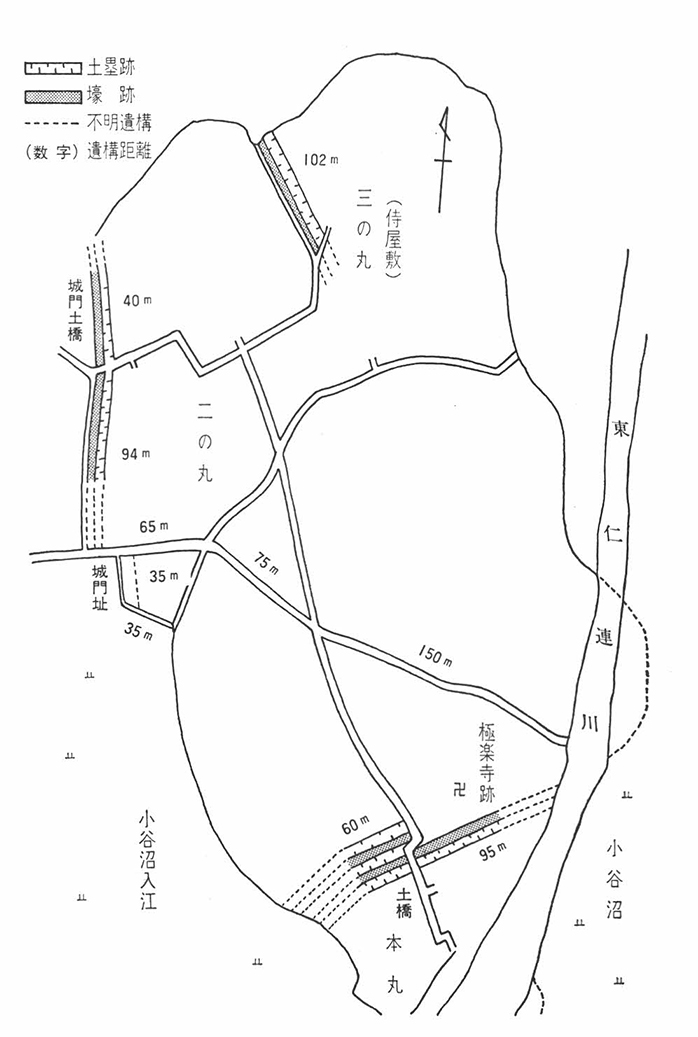

別軍は、横瀬主膳(若狭)の大塚戸城を落とした。城の内と外に同名の極楽寺があり共に戦火に罹ったがそのことは別記したい。小谷沼をへだてた横瀬能登守永氏の守る菅生城は落とせなかった。この城は堅固になった。これ天正二年、北條氏政が相馬氏に上杉謙信の万一の侵入を警戒するよう要請があり、相馬氏と横瀬氏らは水海道絹西士民をはじめ領民を動員して強化したものである。それに菅生城の方は落ちのびて来た大塚戸城兵を合わせ奮戦して敵を撃退する事ができたのである。内守谷城(館の台)は、既に下妻勢が三福寺を焼いてから寄せたようであるが城主は既にいなかった。先に水海道勢と和した白井勢は小谷沼を渡って内守谷に至り、浅間神社鳥居前に陣したが横瀬弾正は、これをみて筒戸城の相馬氏に注進した。本多越中は某(それがし)が防ぐと称して駆け寄せたが、白井に射かけられた。本多は矢を切り落とし、返し矢を発して白井の兜の星にはっしと当てた。互いに射合った。多勢の下妻勢に対し、相馬求馬・横瀬・平沼・斎藤九郎・同藤兵衛らは二〇〇騎で打って出たが破られたので守谷の北條氏堯に援軍を請うて白井勢を打ち負かし水海道に追いたてた。

大塚戸城址遺構