重経は佐竹義宣の子、宣経を養子に迎えて下妻城に置いて自らは豊田氏滅亡後の豊田城に居した。

小田氏を追い出して小田城には太田資正と梶原政景父子があったが佐竹に身を寄せていた。太田氏房(実は北條氏康十男)は下妻の援助をかりて、この養父と義兄を追出した。資正は辛くも幸手に避難した。ところが氏房は佐竹に謀叛しているとの讒言があったので、義宣は怒って兵を小田城に差し向けた。氏房は驚き脱して豊田城の重経を頼り小田原への詑び言を取り次いでもらった。氏政は重経と和睦しており弟でもあり、かつ秀吉の東征に備える気運が生じていることから氏房を許して岩槻城に帰らせた。

この氏房は天正一八年(一五九〇)、小田原に籠城したが、その留守中、岩槻城も落とされている。小田原落城すると北條氏直と共に秀吉に高野山に放たれて、月山に没している。

太田資正(三楽斉)は、小田原を包囲している秀吉に召された。その面前で臆面もなく大言壮語してはばからなかったが咎められなかった。しかし翌年は柿岡城内で没し長い戦歴を閉じた。

下妻にては後北條氏と和平の後、多賀谷一家に内訌がおこり内戦もあり、功臣白井全洞を排斥して、その領村鯨を乗っ取り自殺に追い込んだ。白井の墓は同村桑園中に僅かに残っている。このことは重経の業績のぬぐい得ない傷痕である。

小田氏治(天庵)父子は土浦を脱して奥州白河に逃れていたが、常南の小康を聞き望郷の念にかられて、天正一七年(一五八九)一一月中旬、寒さを冒(おか)し潜(ひそ)かに帰ったが旧臣、多く没落していると聞き、菅谷氏の手子生城に身を寄せた。

翌一八年正月、兵を募ると柳橋豊前、色川清左衛門らが集まった。佐竹方ではこれを聞き柿岡城の太田源三郎と片野城の同源五郎兄弟を遣わして討った。父資正も老体ながら来援し槍隊を指揮して勝利に導いた。

柳橋豊前は天文二三年の昔、柳橋(総和町)落城の際、苅間城に落ちたが、この時老齢にて一番鎗を合わせ戦ったということは前記している。土着開発して柳橋村(谷田部)、を起こしている。

結城晴朝は小田原を落とした豊臣秀吉が北上して宇都宮に滞在し、さらに会津に至り、天正一八年(一五九〇)八月一一日、同所を発して結城城に寄ると、秀吉の一子を嗣子にほしいと願いでた。許した秀吉は養子秀康(家康次男)を婿に下された。

天正一八年正月、手子生に敗戦した小田氏治、守治父子は再興を秀吉に歎願するために上京したが、老父は文禄二年(一五九三)一月、七五歳で没した。守治は朝鮮の役には舟奉行を勤め、終戦のあかつきには旧領内の地を再び安堵されることが予約された。

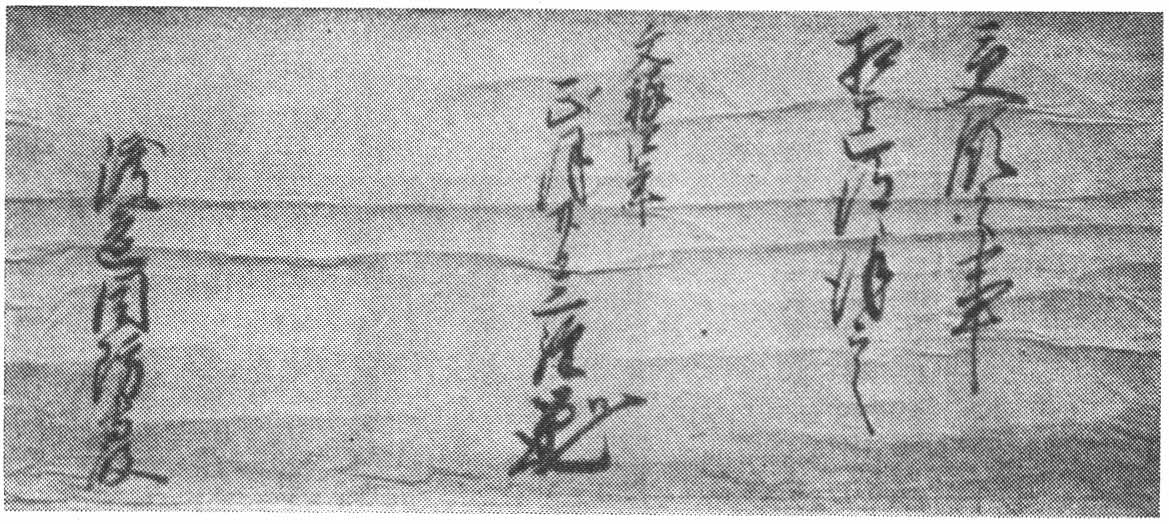

為二御使一吉田修理亮 名護屋へ被レ遣之間

つしまと迄継舟壱艘申付可二相渡一者也

(文禄元年)正月七日 (豊臣)秀次(朱印)

赤尾舟奉行中

赤穂(赤尾)舟奉行が氏治の子守治であることは次の文言にある。つしまとは対馬島である。

今度 朝鮮御陣に御艦奉行として 赤穂(赤尾)で右役を仰せつけられた。加増として勢州(伊勢国)の貝

弁郡料田村で二千百石を充行(あてがい)られた。元の知行千石と合せて都合三千百石全く所務(管理収

益)してよい。猶御静謐(平和)の上は忠勤に随って常州旧領(元の小田領)の内 相違なく充行れるの由

仰出された。

(文禄元年)十二月十五日 中村少輔[秀次]奉之(朱印)

八田左近殿

八田左近は小田左近友治(守治)のことである。秀次が秀吉に高野山に放たれ、文禄四年(一五九五)五月一五日、死を賜ったのと、秀吉も戦役中没したので、懸案の旧領回復は夢と消えた。

今度唐御陣 致レ供候付而 九州肥前国松浦之郡 於二名護屋一 官途成置候事

天正廿年壬辰七月廿八日 重康(花押)

落合図書助殿

唐御陣は朝鮮の役で、このように郷士も従軍している。重康が重経であることは花押でわかる。

結城秀康の配下として多賀谷三経が出陣している。三経は領内の城主らを連行して、戦後は受領を与えている。

受領之事相意得候 謹言

文禄四年正月廿三日 三経(花押)

渡辺周防守様

多賀谷三経受領状

古間木城主、先代の周防守は、天正四年早々戦死をしているから、名跡を継いだ子息であろう。

結城家では、晴朝は前年、家督を養子の婿秀康に譲ったのであるが、朝鮮の役に出征している。

上方へ御発向に付て、当(結城)家の是非は此度にて 前代の儀共指置き申達すべき由 各意見に及び候

て覚外に申達候と雖も 此度の一陣の儀は御門前ならびに御寺領の内をも所用の義申つくべく候 晴朝

身上 吉凶の所至って御塩味相違なき儀 畏れ入るべく候 向後に於ては勿論 此の如儀申達すべから

ず候 委細は各口上に申付け候条聞し召され 届け付等は過分に為すべく候恐々敬白

二月廿八日

安穏寺侍者御中

尚々書…略…

右をみるに、晴朝は出征に当たり、領地はもちろんこの宛名の結城の安穏寺領に限らず、門前や寺領の町人、百姓にも課役していることを示すものである。

いんしんとしてわた弐百目さんのほせ候 よろこびおほしめされ候 ゆらながを(由良長尾)事 まへよ

りのすちめ いよ/\いき[異議]あるへからす候 なを みんふほういん申へく候也

(天正十八年)九月五日 関白朱印

ゆらなかを 老母へ

「音物として綿を持参され、喜んでいる。由良国繁、長尾頭長(かみなが)兄弟のことは正しいと思うから異議はいうまい。民部法印からも申達する。」老母は二子の助命を願っている妙圓(印)尼である。

由良長尾兄弟事内々天下[秀吉]へ御意を御談じがあった。兄弟は先年、小田原へ擒(とりこ)に置かれ居

城金山を相渡すよう北條から仰付られて小田原へ相渡した。今度は小田原へ籠城したが右のことは老母

は忘れなく詑言して領地を下され度との事に天下も思召しているが家康に領地を与えてあるから、家康

から堪忍(食客)待遇として常陸国河内郡之内牛久を知行として下さるから母の覚悟に任せ全く領知して

よろしい

天正十八年八月朔 秀吉(印朱)

由良長尾老母かたへ

二人の子らは先年、小田原に擒(とら)われ金山城を北條方へ渡した。今度二人共、小田原へ籠城したが老母は、これを忘れないで詑びて知行を望んでいるが、家康から知行地牛久を下さるから老母は領知するがよいと秀吉から妙圓尼にお話しがあった。由良家は賢母のお蔭で潰れなかったのである。

小田原征伐は搦め手の大将、前田利家と上杉景勝は碓氷峠を越えて上州松井田城の大道寺政繁を降した。桐生の由良の母妙圓尼は孫貞繁や一族家臣を連れて前田・上杉両将の許へ参り、子由良、長尾の小田原籠城は親成繁の遺命に背いたものであると弁じ謝した。この善処で、天正一九年(一五九一)二月九日、貞繁が牛久へ入部、五〇〇〇石の旗本となれた。これに従って、かつて水海道絹西に拠り、水海道諸士と渡り合った横瀬氏一同も牛久周辺に移り、横瀬主膳は藤代へと落ちついて妙圓尼の指図により戦没者の追悼のため薬師堂を建てている。

秀吉の御恩に感じて大坂の役には豊臣秀頼方となったため一時は没落したが家康は由良氏を新田義貞後裔の名門高家とし一〇〇〇石を給している。