関宿城の簗田持助は天正二年閏一一月、城を後北條氏に開け渡して佐竹氏に身を寄せていたが、天正五年(一説七年)北條氏政の北伐の援助に関宿から出ている。子の貞助(員助)孫の助吉(助国)も水海城や磯辺館(総和)に帰住しているようである。

天正一八年、新に関宿藩主松平囚幡守康元が封ぜられると、関宿を去らねばならぬ。

大坂の陣がおこると、貞助父子は水野忠晴に従って出陣し、元和元年(一六一五)五月七日(一説一七日)その子助吉と共に戦死している。簗田氏が磯部館から出征にのぞみ留守を預かった岩瀬由男家(館内住)には簗田氏の守本尊仏像が残っている。

多賀谷重経は秀吉より、かつて結城氏の家臣であったからとの理由で晴朝の下知に随うよう仰せつかったのでしぶしぶ従ったが、子の虎千代は文禄二年(一五九三)には石田三成を烏帽子親と頼んで三経と称している。三経は天正一六~一七年、下妻より若郷(八千代町)の島城に移ったが同一八年には太田城(岡田郡太田)を築いている。ちなみに豊田の龍心禅院を太田に移し龍昌院と称している。

同一九年は結城秀康の旗下に属して朝鮮の役には名護屋にいっている。

慶長五年(一六〇〇)七月、関ケ原合戦には秀康の先駆を勤めることになり、皮肉にも三成と対戦する運命となった。同六年には秀康に随って越前に移り、その九月、三万石を分知されている。しかし父重経は哀れにも下妻を追われ武州府中に流浪の末、江州彦根に蟄居して没している。時に元和四年(一六一八)一一月九日であった。宣経(宣家)は生家の太田(常陸)に戻ったが、佐竹氏が秋田に左遷されると、これに同行している。こうして多賀谷一族のみならず家臣らも四散、退転している。この主従の四散は一面悲劇であるが、他面、郷士の各地への土着は未開地の開発を促し、産業を増進し、地方文化を向上させるなど有意義な現象をみることが出来る。現に水海道を始め地方有力者のうちには多賀谷氏・結城氏・相馬氏等の家臣であった落民が多く、名主などになって村治にあずかり、あるいは近世平和のうちに金融・農・工・商・通運等に尽力した後裔が多い。

戦国期の諸系図

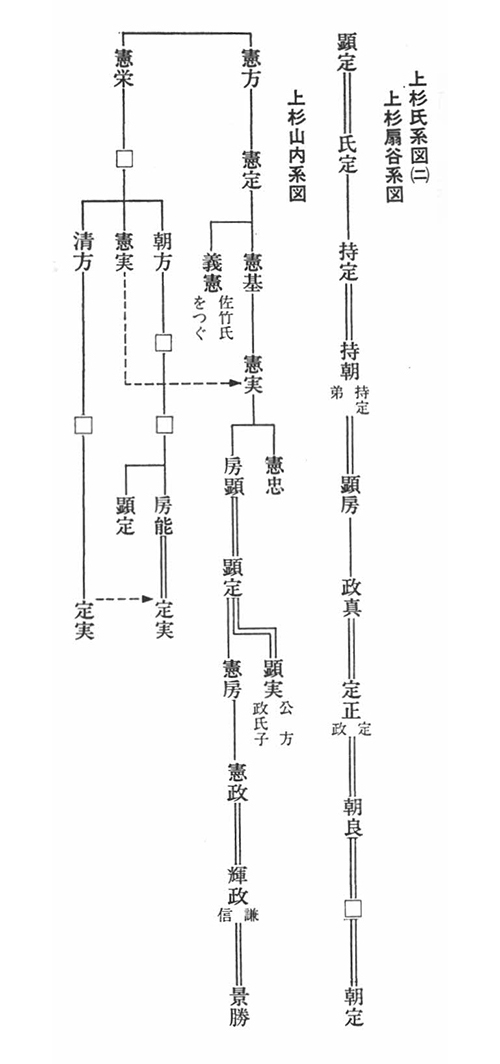

[上杉氏系図(二) 上杉扇谷系図 上杉山内系図]

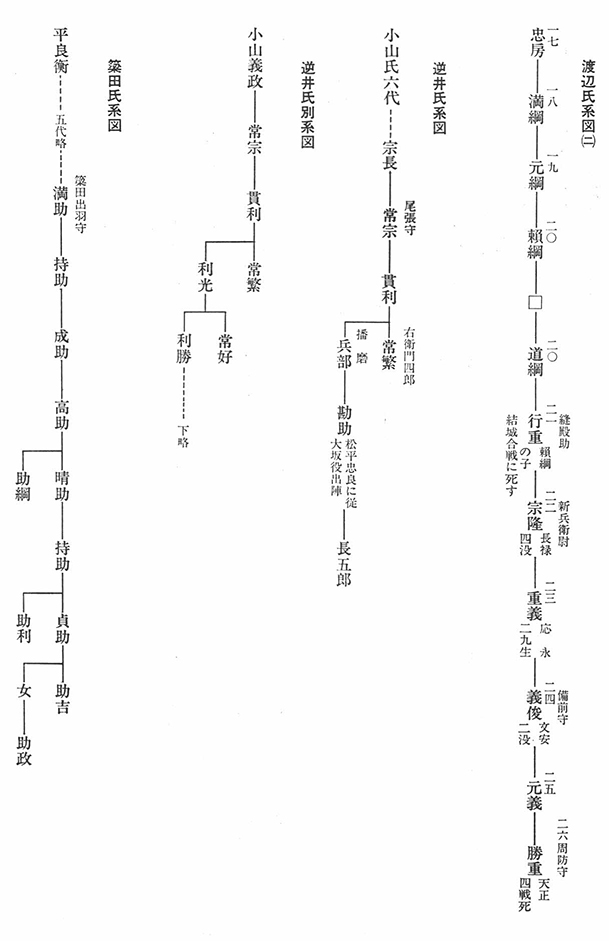

[渡辺氏系図(二) 逆井氏系図 逆井氏別系図 簗田氏系図]

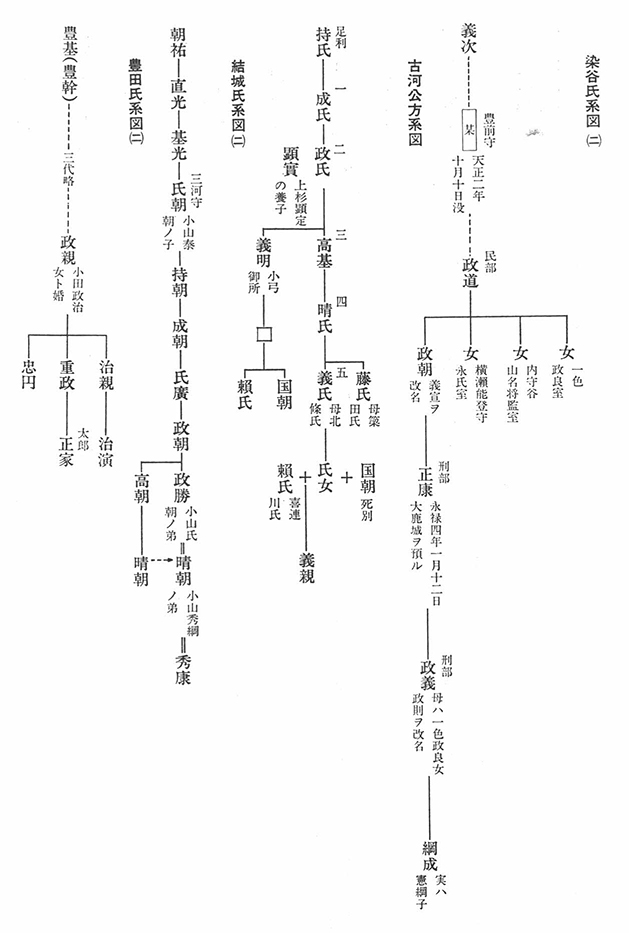

[染谷氏系図(二) 古河公方系図 結城氏系図(二) 豊田氏系図(二)]

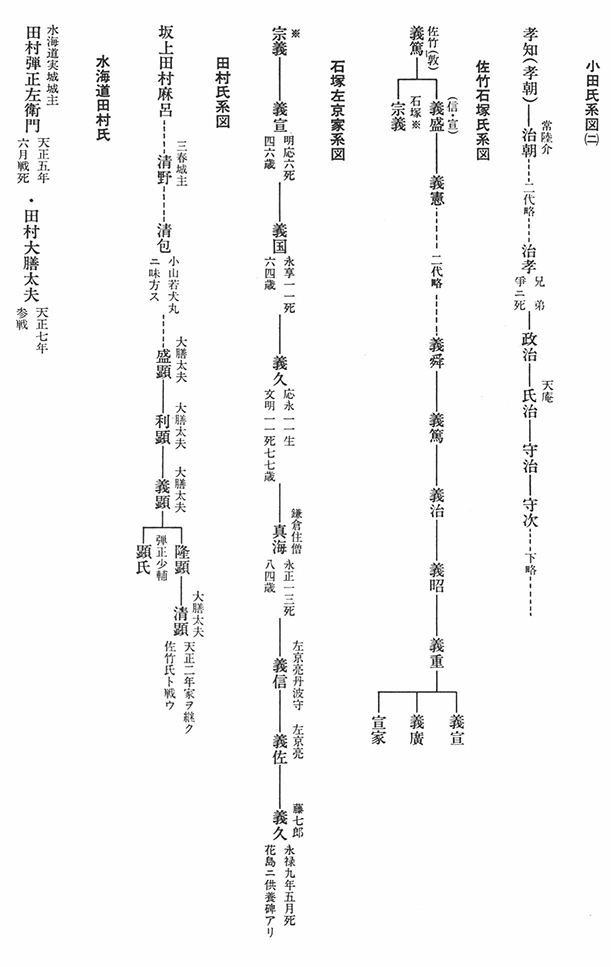

[小田氏系図(二) 佐竹石塚氏系図 石塚左京家系図 田村氏系図 水海道田村氏]

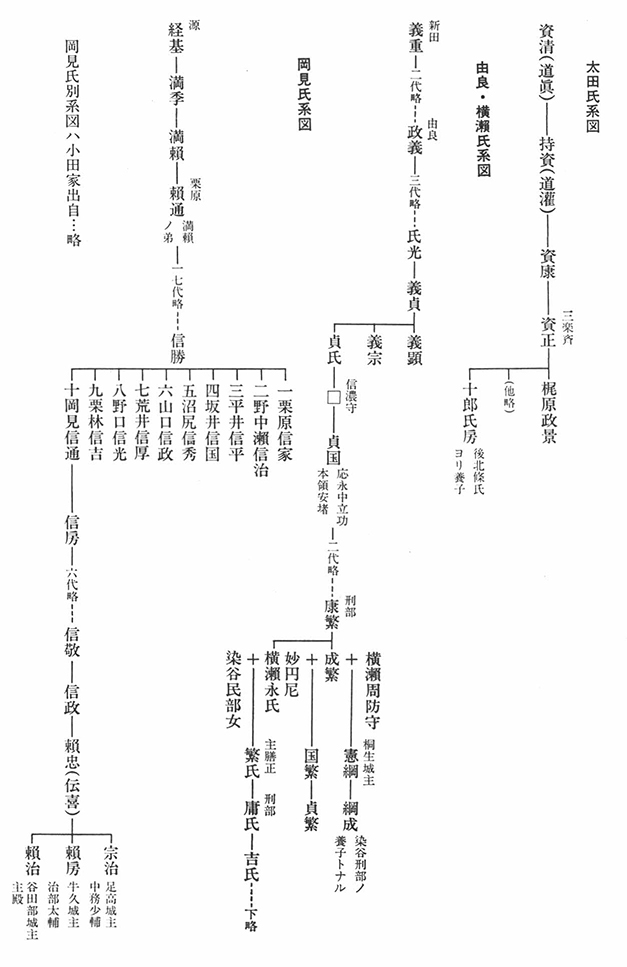

[太田氏系図 由良・横瀨氏系図 岡見氏系図]

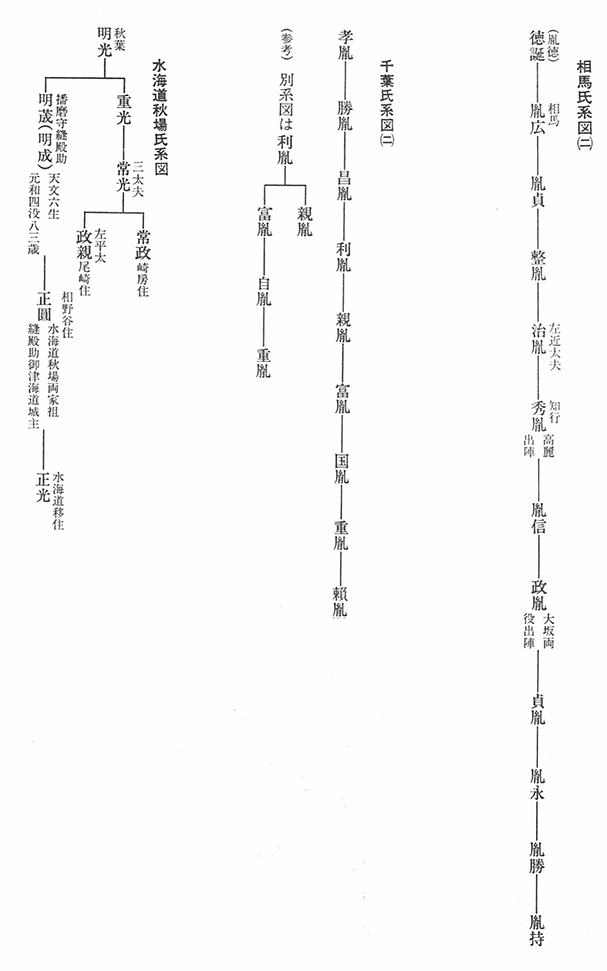

[相馬氏系図(二) 千葉氏系図(二) 水海道秋場氏系図]

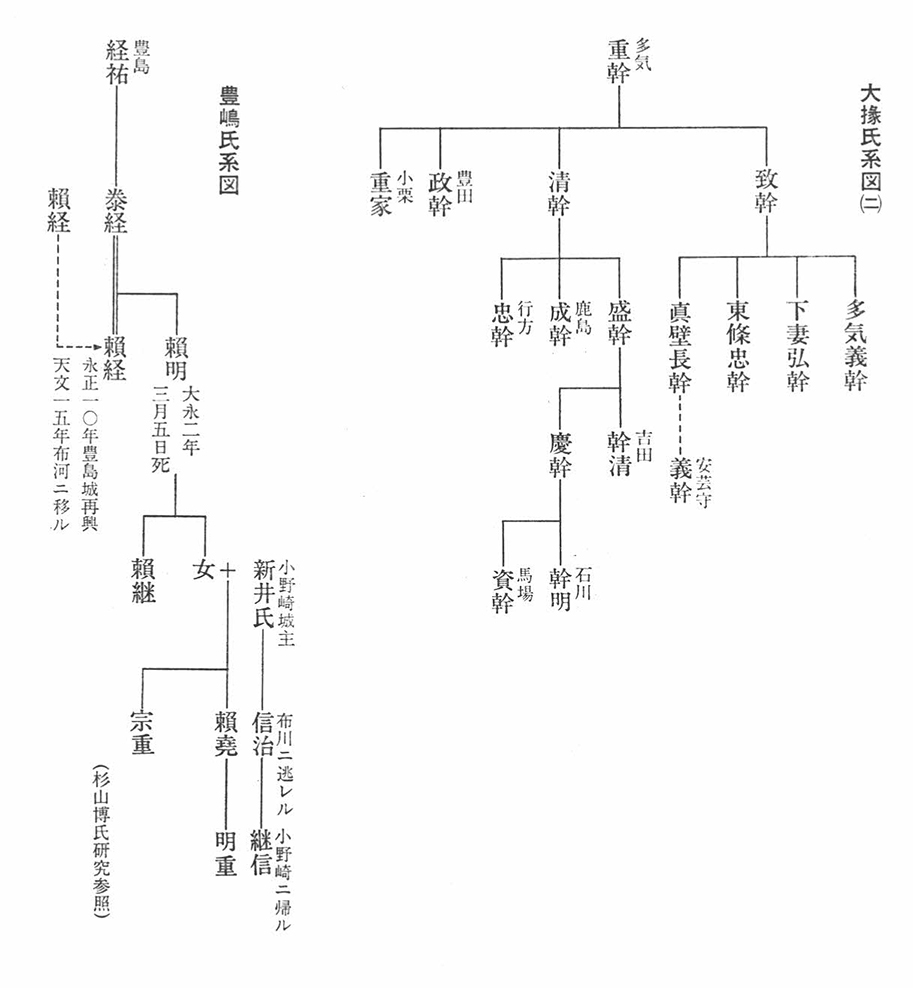

[大掾氏系図(二) 豊嶋氏系図]

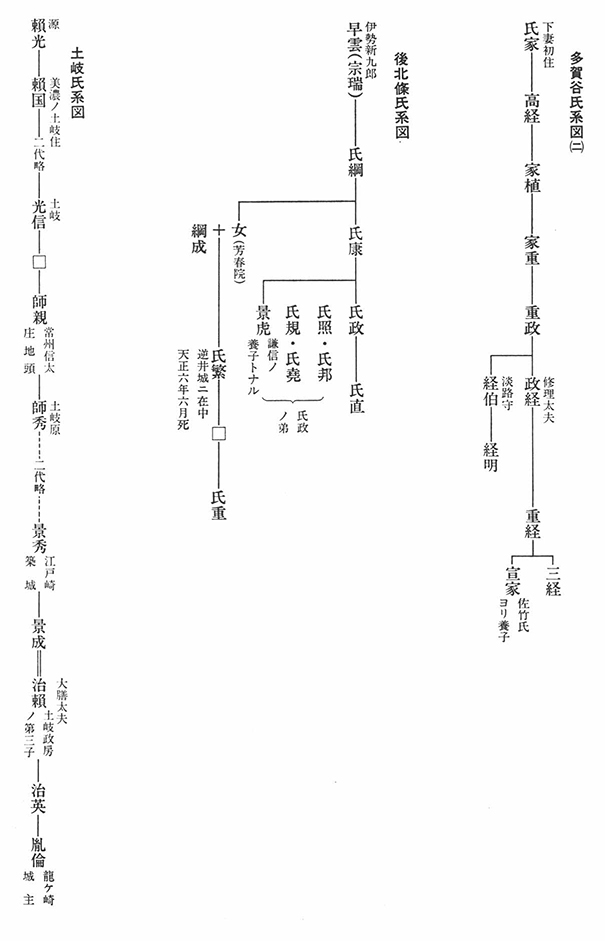

[多賀谷氏系図(二) 後北條氏系図 土岐氏系図]