関白房嗣の子准后道興は聖護院門跡の修験者となり、文明一八年(一四八六)六月、京都を出で、九月下旬筑波山に登り同神社を参詣し、

さわりなく 今日こそここに つくばねや 神のめぐみの 葉山茂山

と詠んでいる。一一月上旬には稲尾(境町)の熊野神社に滞在し、水海村(総和町)郡山の三島大明神を訪れ、

たづねきて ここに三島のおなじ名を

おもひぞ いづ(伊豆)の国津神風

と詠んだことが『廻国雑記』に見える。また、相馬方面では、

紅葉散り山は錦をきぬ川に

立ち重ねたる波の綾哉

と吟じている。

連歌・俳諧についても筑波に関するものが多い。連歌師宗祗は、文正元年(一四六六)四六歳の秋、筑波山に登って、

秋風をおもわで茂る木の間かな

と詠み、『新撰菟玖波集』には、文亀二年(一五〇二)陰暦一二月末に常陸下妻に来たり、

陰しげしいつくか冬木筑波山

と吟じている。同書には、また、将軍足利義政の宗匠で宗祗から連歌を学んだ猪苗代兼栽の句が多く載っている。兼栽は、古河公方成氏の招きに応じた中国帰りの医僧田代三喜をたよって病気治療のため来訪した文人で永正七年この地で没している。

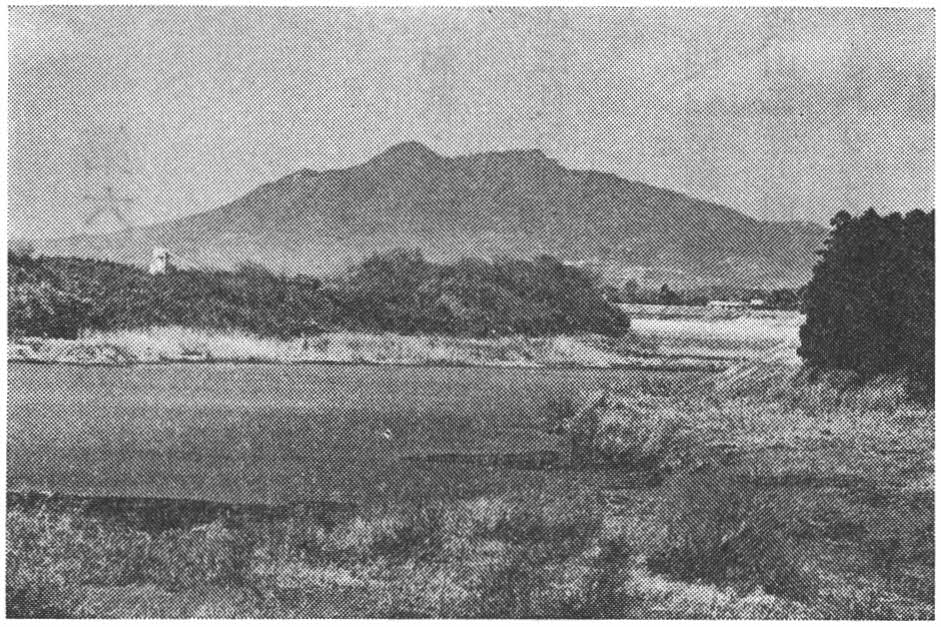

鬼怒川から筑波遠望

下妻は特に連歌が盛んで、京都花の木の連歌師紹巴等も寓居し、門人も多数輩出している。菊池左近は紹水、古沢(赤松氏)千助は紹流、文珠院は紹山、円福寺住持は紹湲と号した。左近等は永禄五年(一五六二)正月、下総勢(豊田・猿島)との合戦に際し、多賀谷氏家臣塚田兵庫邸において出陣の饗宴を催し、次のような連歌を詠んでいる。

能い武者振に勇む春駒 紹水

勝閧を揚帰る雁飛つれて 紹流

鎗梅の尖に咲きたる敵の首 紹山

合戦は二月に行われ、紹水はこの戦さで討死している。紹水はこの時新妻阿さのを迎えたばかりであったがこの連歌が最後のものとなった。また、天正四年(一五七六)、多賀谷の軍門に降った大生郷の郷士、石塚大膳邸においても連歌会があって、左のような句が詠まれている。

去年今年貢(こぞことしみつぐ)宝の船着いて 昌純

駒いさむなり道のかたかな 紹兆

雨や今小笹が上に晴ぬらむ □□

まだ暮ぬより庭の涼しく 佳円

こうした風流は、血生臭い戦国の世でも地方豪族の間にも流行したとみえる。多賀谷政経が大生郷天神の焼失を惜しみ、石塚大膳に再建を奉行させ、後に狩野雅楽筆の「三十六歌仙絵」(1)(県指定文化財)等を献納している事実をみても、郷土の武将たちの中央文化への憧憬をしめしている。この他、水海道市内には、報恩寺、大生郷天満宮との正月贈答行事(2)に際して初連歌会を催した記録がある。しかし、戦国武将や地方郷士が四季折々の風雅を和歌連歌に託していた時期、大多数の民百姓にはそのような余裕はなく、むしろ俗謡や歌踊などにそのエネルギーを発散し、「飯沼弘経寺史」に見える開山忌(3)や節分の日の狂気にちかい大衆の姿はそのことを示している。

註

(1) その一人源順は将門時代の歌人で「倭名抄」を著し、下総国権守として下総に来任している。

源順

(2) 現在、報恩寺から毎年正月六日に大生郷天満宮へ鏡餅が供えられ、その返礼として一〇日に報恩寺

へ鯉二尾贈られる。さらに、一二日には浅草報恩寺において、檀徒の前で「俎上開き」の式を行ってい

る。これは、親鸞聖人の肉食風習を伝えるもので、報恩寺開山上人性信の時代から始まると伝承されて

いる

(3) 第三章飯沼弘経寺参照