| 大塚戸村天正19年御縄打帳による田・畑・屋敷内訳 |

| 内訳 区分 | 上 | 中 | 下 | 計 |

| 町 畝 | 町 畝 | 町 畝 | 町 畝 | |

| 田 (%) | 1.91.25 | 7.22.21 | 12.21.27 | 21.31.13(37) |

| 畑 (%) | 25. 8.19 | 7.06.11 | 26.44.01 | 36.09.01(62) |

| 屋敷(%) | ― | ― | ― | 94.27( 1) ※2847 坪 |

| 計 | ― | ― | ― | 58.35.11 |

| ※ | 検地帳では,屋敷は坪で記載されている。屋敷持百姓44人 |

猿島町山村忍田家に「多賀谷家并家臣落民帳」という古文書が残されている。多賀谷氏はいうまでもなく中世期常陸下妻に城をかまえ、武威を四方に張った地方豪族である。その多賀谷氏も重経の代にいたり、豊臣秀吉の小田原討伐には早く秀吉と誼みを通じて本領安堵を得たが、慶長五年(一六〇〇)の関ケ原戦には上杉景勝と通謀し、徳川家康を下野小山の陣営を襲わんとして成らず、翌年その罪を問われて城地を没収されたものである。文書はその多賀谷氏の没落に際し、同家の家臣または従属関係にあった諸家が、下妻周辺に離散して土着するにいたった人びとの連名簿ともいうべきもので、題名の家臣落民帳とは、これら主家没落のためそのほこり高き武士としての身分を失って、農民に落ちぶれた人々の感傷の意がふくまれているのではなかろうか。

いまその家臣落民帳から現在の水海道市域に帰農した人びとの名を挙げると次のとおりである。

| 大塚戸 | 一式(色)数馬 |

| 菅生 | 菅生越前 |

| 大生郷 | 石塚大膳 |

| 大生郷 | 坂(野) 監物 |

| 大生郷 | 坂重三郎 |

| 大輪 | 石塚弥次兵衛 |

| 花島 | 渡辺左京(石塚か) |

| 飯沼 | 赤松民部太夫 |

| 横曽根 | 羽生式部少輔 |

| 横曽根 | 古谷刑部少輔 |

| 横曽根 | 報恩寺平太郎 |

| 横曽根 | 渡辺利右衛門 |

| 横曽根 | 古谷五郎左衛門 |

| 横曽根 | 中島美濃 |

| 横曽根 | 小村(林)勘解由 |

| 横曽根 | 小村(林)兵庫 |

| 羽生 | 石塚 某 |

| 内守谷 | 土岐丹後 |

| 内守谷 | 坂巻図書祐 |

| 内守谷 | 中茎勘解由 |

| 内守谷 | 浜野左京亮 |

| 内守谷 | 浜野右京亮 |

| 内守谷 | 細谷久兵衛 |

| 内守谷 | 小磯吉兵衛 |

| 長野入 | 瀬崎 某 |

| 長野入 | 高梨藤右衛門 |

| 水海道 | 秋葉(場)権左衛門 |

| 水海道 | 高原興曽右衛門 |

| 水海道 | 五木田 某 |

| 荒木(井)村 | 荒木(井)和左衛門 |

| 相野谷 | 相野谷八左衛門 |

| 沖新田 | 池田庄三郎 |

| 中妻 | 谷沢半左衛門 |

| 中妻 | 谷沢五郎左衛門 |

| 〔三坂〕 | 猪瀬十右衛門 |

| 吉野 | 山崎伊右衛門 |

これらの人びとはいずれも旧多賀谷家の家臣といわれているが、このうちには中世期、国衆又は国人といわれていた在地小領主が時の流れとともに多賀谷氏のような勢力のある豪族に抗することができず、やむをえず臣従していた者もあったであろう。たとえば花島の渡辺氏(石塚か)、大輪・大生郷の石塚氏、横曽根の渡辺・古谷氏、内守谷の坂巻・中茎氏、水海道の秋場・高原・五木田氏などはそれである。しかし、この家臣落民帳は元禄期前後の成立といわれ、その史料的価値も必ずしも高くないとの批判もあるが、当時の社会的通念としてこれに挙げられている諸家は、一応由緒ある家系に属するものであることが諸人に認められていたのであろうから、一概にこれを否定することもできないというべきであろう。

それはさておき、このように中世末期における在地小領主層たる土豪は、まず豊臣秀吉の天下統一にともなって行われた兵農分離政策にはじまり、それに引きつづいて徳川家康が行った幕藩体制の確立によって、さらに兵農分離が明確になったため、ついに武士と農民との身分階層が完全に分かれる結果となったのである。また、この時期、北総地方には前記のように多くの名主的領主たる在地武士が存在していたが、そのなかには守谷の相馬氏や布川の豊島氏のように、近世になってから徳川氏に随身し、旗本の列に加えられた者もいたが、その他の多くは帰農し、在来の領地に依存して大地主となり、郷村に君臨して世襲的に村役人となり、封建領主と農民との中間にあって二次的支配層としての役割を演じたのである。

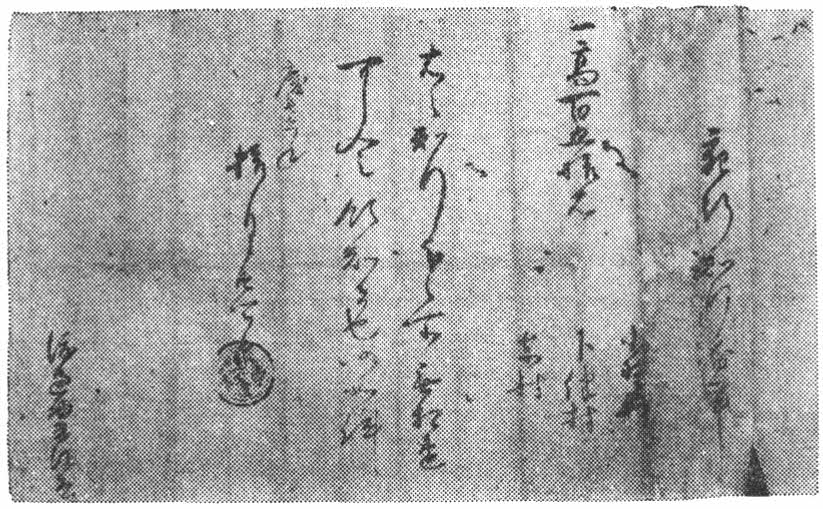

宛行知行分の事

北(小)野村

一高百五拾石 下伴(番)村

東村

右の知行まいられ候ところ、相違なく

領知せしむべきものなり。仍って件のごとし。

慶長六年

拾月廿四日 印

渡辺助兵衛殿

この文書は多賀谷三経から花島村渡辺氏に宛行った所領給付状であるが、同年九月付で結城秀康から三経に三村を含む宛行状が残されていることから、三経は主君から受領した知行所のうち一五〇石を家臣渡辺氏に与えたものと考えられる。しかしこの年の末、秀康は三経等を伴って越前福井へ移封しているのでこれらはその後空文同然のものとなって渡辺氏は間もなく両刀を捨てて花島村に帰農したものと思われる。

多賀谷三経宛行状