江戸時代の検地は、中世における検注の流れを汲むものであるが、まず近世の検地としてはじめて全国的に行ったのは文禄三年(一五九四)、豊臣秀吉によって行われたいわゆる太閤検地である。その後政権が徳川氏にうつり、近世封建制度が確立するや、幕府をはじめ各封建領主(大名)は新しい租税体系を立て、それを基礎にして徴税の効率化と支配体制の強化をはかることを目的とし、先に行われた太閤検地の一部修正を行った。太閤検地の一部修正とは、太閤検地では三六〇歩をもって一反としていたのを、三〇〇歩をもって一反としたことである。その後、慶長、元和のころ、六尺をもって一歩とする六尺一歩の検地竿を使用することにした。ところが幕府はさらに享保一一年(一七二六)八月、新たに新田検地条目を制定し、先に定めた六尺一歩、三〇〇歩を一反とする算定方式をそのまま制度化したため、納税者の負担は太閤検地にくらべて極めて大きくなった。それはさておき、享保一一年新しい検地条目が制定されてからは、それ以前の検地を古検といい、享保以後の検地を新検と呼ぶようになった。

検地は天変地異のため土地が荒廃し、担税力に変化をきたしたときとか、又は新田が増加して耕地面積に変更が生じたときとかに、その変異を修正するために行うのが常で、一見負担の公平を期するもののようであるが、実際はそのようなものではなく、新たに検地を行うことによって増石をはかろうとするもので、結局は納税者の負担の加重となるものである。ゆえに検地丈量に際しては、それに端を発する納税者側の苦情も多く起こり、ついに一揆暴動にまで発展した事例も決して少なくはなかった。

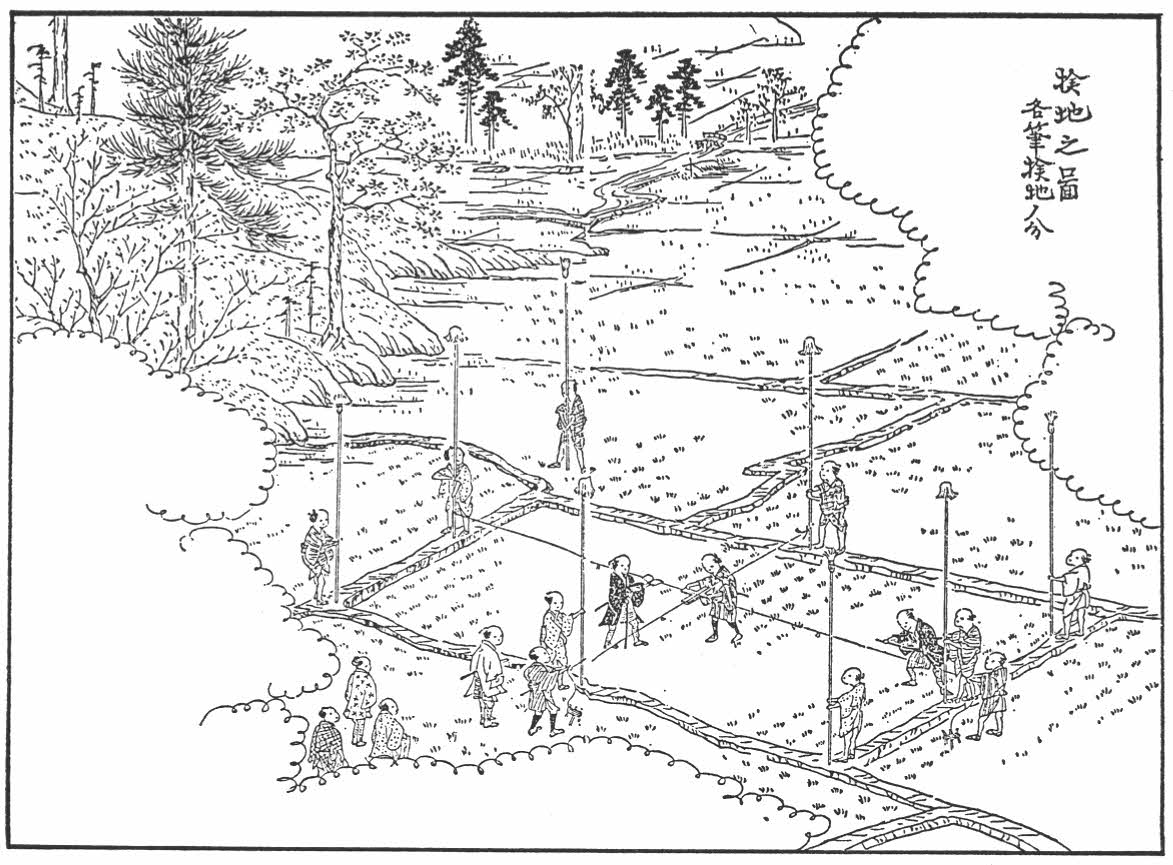

江戸時代の検地(『徳川幕府懸治要』)