江戸時代、農業技術に関する書籍は前項において述べたように多く刊行されていたが、農具に関してはこれを専門的に記述したものはなく、わずかに『農具便利論』の中に少しく付随的に述べてある程度で、その発達過程を知ることは困難である。しかし、中世期における絵巻物などを見るに牛耕や馬耕が描写されているところから見て、近世期にはいってもその耕法の行われていたことは事実であろう。だが、収穫後における精製作業についてはこれを知る資料がほとんどなく、ただ農村が現在のように機械化されないころの農作業から類推して、わずかに想像するに過ぎない。だが、長い歴史をもつ農業であるから、その間にもまた画期的な農具の出現を見たこともあったであろう。それは千歯扱(こ)きという農具の出現である。この農具は元禄年間に発明され全国に普及したもので、それまでは扱箸(こぎはし)という二本の竹でつくった棒を手で握り、竹の棒の間に稲穂を数株ずつはさみ、それで実をしごいたものであるが、脱穀の方法としては極めて非能率的なものだけでなく、労力的にも大きな負担であった。ところが新たに千歯扱きの発明によって稲穂も十数株束ねたまま女子供にも容易に脱穀することができるようになり、農作業の能率は飛躍的にたかまった。これについておもしろい話が伝わっている。それは千歯扱きのことを一名、後家(ごけ)倒しと呼んでいたことである。その理由は、いままで多く収穫のあった農家では脱穀作業のため貧農、特に未亡人などを雇ってその作業にあたらせていたが、能率のあがる千歯扱きができたためその必要がなくなり、未亡人たちは季節労働者としての位置をうばわれたので、誰いうとなく後家倒しと呼ぶようになったのであると。

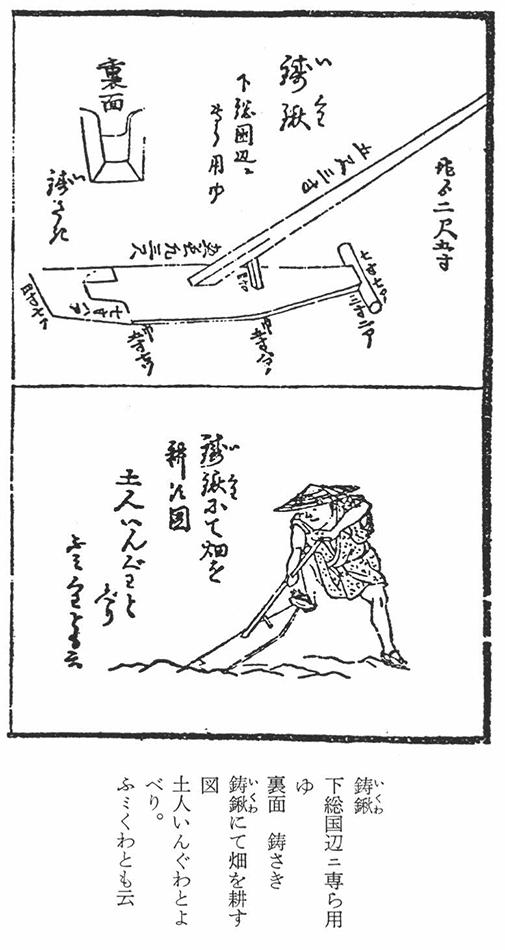

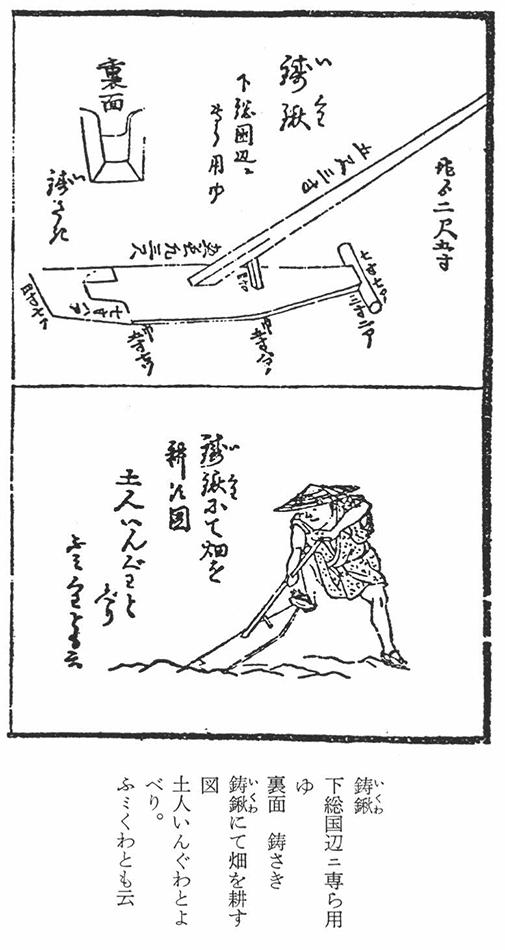

鋳鍬(いぐわ)

大蔵永常『農具便利論』より

この時代、ひとり千歯扱きだけではなく、下総地方では打ち引き鍬という効率のあがる耕起具が開発され、水田を耕耘するのには極めて重要な農具の一つになった。このように時代を追うにしたがって能率的な農具があらわれ、それとともに農業についてはいくばくかの余剰労力が生ずることになった。しかし、当時支配階級の方針として農民は飽くまでこれを土地に縛りつけておくことを前提とした政策をとっていたから、余剰労力が生じたからといって、それを農業以外の生産にむけることは堅く禁じていたので、農民はやはり農作業の一つとして他の方面にこれを消化しなければならなかった。それがやがて農業を基本とした地場産業が、各方面におこる理由ともなったのである。