| 第6表 水海道地方の改正連合村(明治17年) |

| 連 合 村 名 | 構 成 村 |

| 岡田郡大生郷村 | 大生郷,大生郷新田,伊佐衛門新田,花島,五郎兵衛新田,横曽根新田,横曽根古新田, 笹塚新田 |

| 飯沼村 | 飯沼,報恩寺,大輪,横曽根 羽生 |

| 豊田郡水海道駅 | 水海道駅 |

| 上蛇村 | 上蛇,沖新田,中川崎,福田,上川崎,下川崎,福崎,三坂新田 |

| 三坂村 | 三坂,中妻 |

| 相野谷村 | 相野谷,長助新田,兵右衛門新田,大崎,新井木,箕輪,平右衛門新田,中山,小山戸, 十花 |

| 北相馬郡菅生村 | 菅生,大塚戸 |

| 内守谷村 | 内守谷,坂手 |

明治二二年の市制、町村制によって成立する町、村の組み合わせと同じもの(水海道駅、上蛇村→五箇村、三坂村→三妻村、相野谷村→大生村、菅生村)もあり、それよりも大規模なもの(内守谷村)さえあるのを見る。

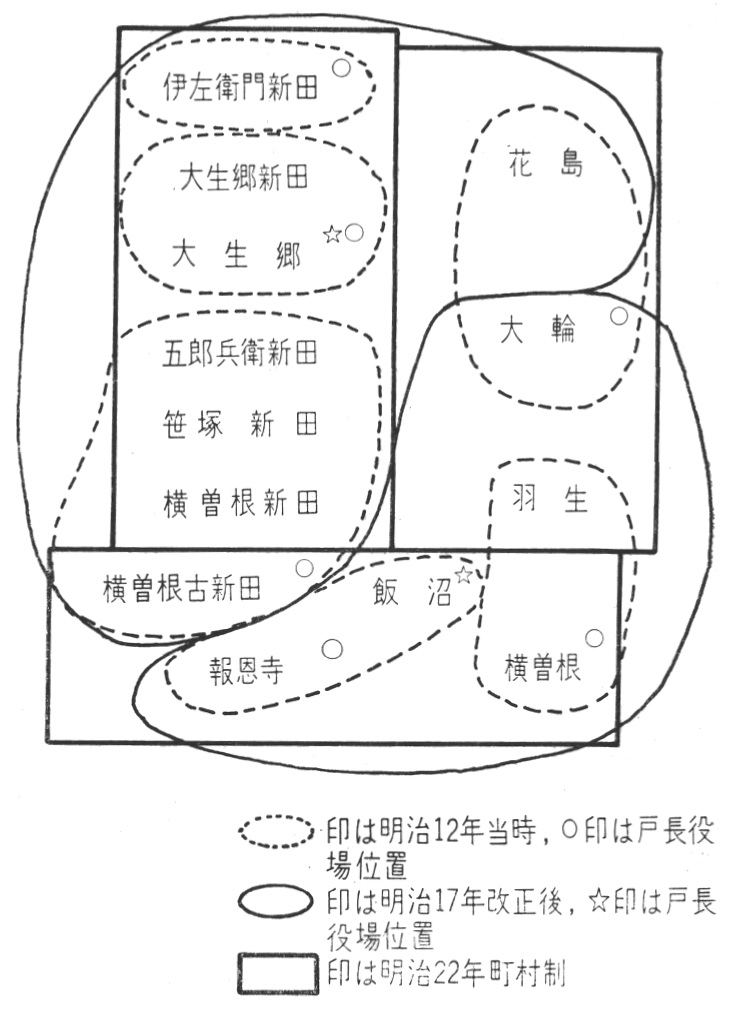

中でも旧岡田郡域について、三新法制定当時から明治二二年に至る間の連合村の組み合わせを図表化して示すと、いかに目まぐるしい変化があったかを見ることが出来る。こうした複雑な入り組みがなぜ生じたかについては推測することさえ困難であるが、住民の生活に大きな混乱と変化を与えたことは確かであったろう。

明治一九年(一八八六)七月、飯沼、横曽根、報恩寺に加えて横曽根古新田の四か村が合併して、豊岡村と称し、一つの村になるに至った。しかし連合村制に変化があった訳ではなく、豊岡外二か村連合と称し機能していた。

これと同様の村落合併は、それより以前に上・中・下に別かれていた川崎村の合併(明治一八年一二月)、福田村と福崎村の合併による福二村の成立(明治一八年一一月)と、二件あった。いずれも連合村制という枠の中で、近世的村落を解消していった過程であったといえよう。「豊岡村誌」(明治一九年)は、同村成立の基本条件である人情風俗をつぎのように述べている。

本村(豊岡村外二か村連合)ノウチ、旧飯沼村、旧横曽根村、旧報恩寺村、旧横曽根古新田共ニ耕地多ク、

古来農事ヲ以テ専業トスルモノ多キカ故ニ人情風俗異ナルコトナシ、各村共ニ徳川氏ノ統治ニシテ何ツ

レモ質素淳朴ノ風習ヲ存スルヲ以テ交際上異ナルナシ

これによってほぼ共通の性格の旧村が統合して明治の村ができあがったことが知られる。

旧岡田郡域連合村の変せん