日清戦後の企業勃興期になると、水海道町にも小規模ながら近代産業としての絹江製糸合資会社や、常総精穀合資会社が設立され、商業都市にも新しい気運が生じつつあった。こうした動きを背景として新しい鉄道敷設運動が起ってくるのである。

常総線という路線名は、筑波山系以西の平坦な田園地帯に鉄道を敷設しようと計画された時しばしば用いられた名称である。明治二五年には、水戸線岩瀬駅と取手方面を結んで、北条、上郷、水海道を通る路線が考えられたという。

明治二九年(一八九六)、土浦―田端間に日本鉄道土浦線が開通をみた頃から、運動は再び活発に展開された。この鉄道敷設運動は、最終的には国の認可を必要としたため、県会議員は勿論、県選出の国会議員等の協力を不可欠とし、また政治家にとっても、票田である地元利益の誘導のため重要課題であった。

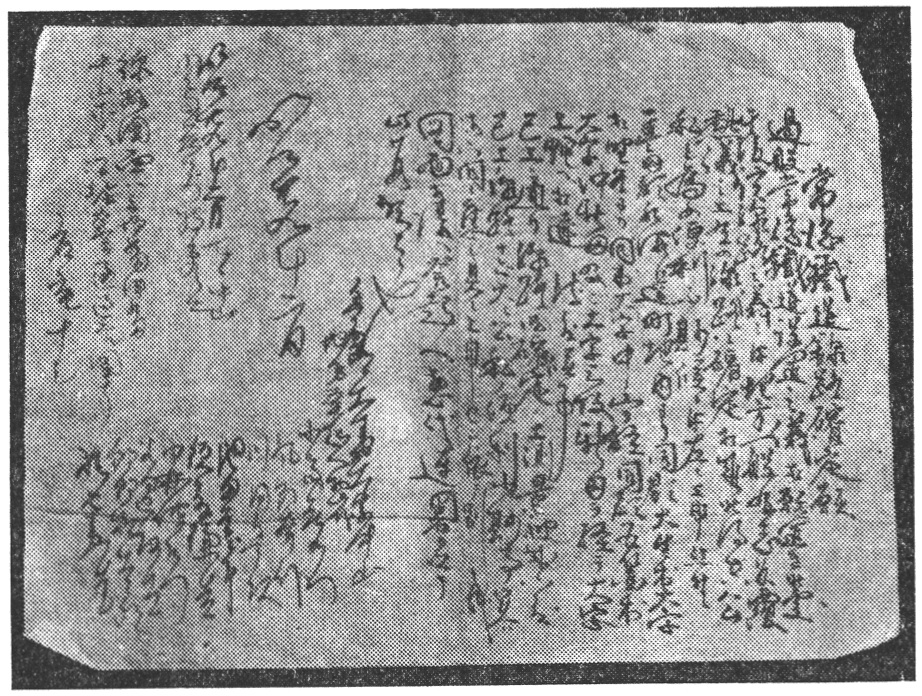

大生・五箇・三妻村篤志家より提出された鉄道敷設願

明治二八年八月、下館町の町長井上織江、間々田惣助らが中心となり、「下館鉄道」という遠大な鉄道敷設計画が出された。これは、取手―下館を経由して、宇都宮まで達するというもので、当初は宇都宮の側からも賛成する者が出て、日本鉄道会社に路線の売り込みを図った。しかしこれには、栃木県烏山―真岡―水戸線川島駅を結ぶ「常野鉄道」というライバルが現われた。さらに、この川島駅から関本―下妻―宗道―石下―水海道―守谷を経て取手にいたる「常総鉄道」も常野鉄道とセットになって考えられるに及び、運動のまずさも手伝って「下館鉄道計画」は早々と頓挫をきたしてしまった。しかし一たん成功したかに見えた常野―常総線計画も、明治二八年冬から翌年にかけて展開された別の常総鉄道計画によって、一蹴されてしまった。この新しい常総鉄道を計画したのはほぼ前の下館鉄道のグループであったが、宗道村の政治家森隆介が中心的な役割を果たすことになった。彼は、東京の実業家東村守節なる人物を担ぎ、さらに水戸出身の資産家で水戸線開通時にも多額の出資を行った川崎八右衛門を味方に引き入れ、設立許可指令をえたのである。水海道地方でこの計画に加わった者は、秋場庸、五木田利兵衛、山中彦兵衛らで、石下の新井球三郎、下妻の沼尻権次郎、下館の間々田惣助、高橋矩常、守谷の斎藤斐ら、先の「下館鉄道」挫折の捲土重来を期した人々がその同志であった。しかしこの鉄道計画も、世の中が不況に陥り、川崎家がこの計画に消極的になるに及び、株金の払い込み不足を来し、会社は解散してしまうことになる。

常総鉄道の計画が再燃するのは、日露戦争後になってのことであった。この時も常磐線佐貫駅を起点とする案などもあったが、小貝川があり鉄橋が必要なため、元の取手起点案に落ち着いた。常総鉄道の敷設は明治四四年施行の「軽便鉄道法」に準拠し、初代社長には、在京の資産家で、茨城無煙炭砿の社長でもあった竹内綱が就いた。創立の発起に加わった四七人のうち市域の人びとは次のメンバーであった。

山中彦兵衛(水海道)

野々村源四郎(水海道)

植田清五郎(水海道)

青木嘉平治(水海道)

武藤久兵衛(水海道)

鈴木吉太郎(水海道)

草間輔二郎(大花羽)

大正元年(一九一二)六月、東京で常総鉄道創立総会がもたれ、本社は東京有楽町に、支社を水海道町に置いてスタートした。翌大正二年二月水海道駅設置予定地で起工式がもたれ、同年一〇月には、取手―下館間三一哩九分の工事が完成し、翌一一月二三日には、水海道町で盛大に開通式が行なわれた。本社は間もなく水海道町に移り、社長も水海道の人びとが歴代勤めた。常総鉄道は水海道がその中心地となったのであった。