水海道駅(町)では、学制頒布当時、いずれも塾などを開いていた大高金之助(欣斉)、塚田柳斉、菅田草寿の三名が、印旛県の師範学校(「授業法講習所」)で再教育を受け、帰郷後大高が絹水小学校(前出)に、塚田が文海学校(字五本榎の八幡神社後にあった廃寺)に赴き開設の運びになった。こうした二校の併存は、経済的にも、また町のまとまりの面でも好ましくないことであったが、一度に多人数を収容出来る学校を最初から設けることは非常に困難だったのである。

しかし、明治八年(一八七五)三月に入り、絹水小学校のあった成就院の改修を行うと同時にその傍に一棟の建物を新築し、両校合併して水海道小学校として、再スタートすることとなった。学校は県学務課の管轄下で、各小学区に学区取締という有給で権限をもつ役職がおかれた。また地方の学区取締としては、秋場杢之助、坂野伊左衛門、国府田利兵衛といった豪農が、この職にあたり、県役人と学務委員による「臨視」がたびたび見廻った。

町、村にはさらに、学校世話役(のち学務委員)数名がおかれ、学校行政の一部をになった。ところで明治一二年(一八七九)における、水海道駅村会(議会)では同校の建設が議題となった。そこでは、同小学校が既に「狭隘生徒雑沓シテ健康ヲ害シ養成ニ妨アル不尠故ニ不日新築ノ挙アラントス」と、建て直しが不可欠であることを指摘している。しかし、「学資等ノ如キハ固ヨリ菲薄ナリ、故ニ将来維持ノ方法立サレハ仮令巨額ノ金ヲ要シテ新築スルモ猶無効ニ属ス」と、慎重に事を運ぶことをもうたっている。そして「醵金其他ノ良法」をもって、将来は「不朽ノ学資」にあてるが、今は富有層が「出金多端」で予定が立たないので、仮の方法で賦課徴収することを決定した。

明治一三年における同校の概況と経費予算はつぎのとおりであった。学齢児童八五〇人(男四九五、女三五五)に対して、就学児童三四五人(男二二〇、女一二五)と就学率は約四〇パーセントであった。ただし、この数字はのちに検討するが、明治一七年当時の豊田郡平均就学率が四五・七パーセント、岡田郡が三六・八パーセントであり、この時点では低いものとはいえない。教職員としては校長長沼梅仙及び塚田柳斉以下五人の教員と一人の職員が記録されている。年間経費は六三〇円で、教員給料四八〇円のほか世話役、職員の給料合わせて四五円並びに校費一〇五円がその内訳であった。それに対し、生徒授業料は一二二円五〇銭、残り五〇七円余は、宅地、耕地への賦課(一八〇円余)と、市街地商業戸数賦課(二七七円余)及び台町渡船場収入(五〇円)で商業戸数賦課が四四パーセントと高率を占めた所にこの小学校の特徴があった。

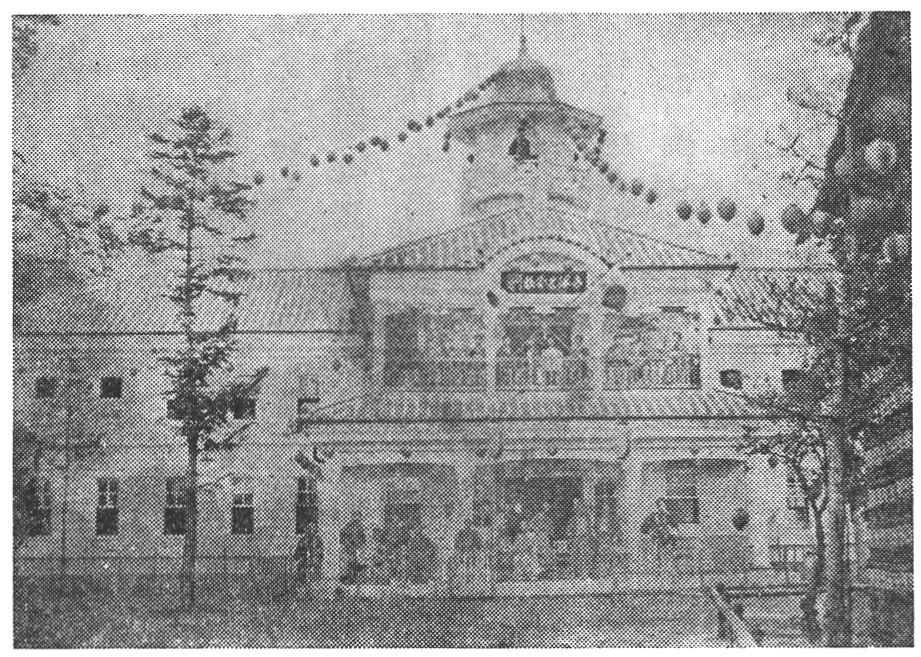

明治一四年(一八八一)、長い間の懸案であった小学校の校舎建設が決定し、同年五月には新校舎建設のため、旧校舎の取り壊しが行われた。そして同年七月には早くも竣工し、県令人見寧、郡長赤松新右衛門らが臨席して盛大な開校落成式が挙行された。建築の基金として五千余円が町有志の寄付で集められたが、この寄付を取りまとめたのは、戸長(五木田総右衛門)、学校世話役(山中半兵衛)、建築係(広瀬儀兵衛)らであり、その献身的な努力が結集したものと大いに賞揚された。また洋風建築様式をとり入れるきっかけになったのは、下妻警察署水海道分署の建物が起因であったというが、この建築にあたったのは、地元の建築家羽田甚蔵で、彼は横浜まで出向いて洋風建築の技法を学んだという。隠れた功績者であった。

明治14年水海道小学校新築落成式

かくて「構造ノ堅牢ニシテ又壮観ナルコトハ当時ノ師範学校ト匹敵スベシ」とされ、県下に誇りうる町の画期的事業として語り継がれ、その建物は今日においてもその価値は失われることなく輝かしく光っている。

なお、同校舎建築資金の拠出にあたっては、同校保存同志醵金社という結社が作られたが、富(とみ)興業を行った疑いがあるとして、警察から停止命令が出され、同社は解散の憂き目を見たという不祥事を伴ったことが伝えられている。しかし、同校は「本県下小学校舎の巨擘」とされ、以後はむしろ建物に負けない教育内容の充実に人びとの関心が注がれるようになった。