昭和三年の無産運動の大弾圧でほとんど「崩壊状態」にあった全農県連は、早速それまで日農群馬県連書記長を務め、蚕種販売業ということもあって茨城県にしばしば来て事情もわかっている菊池重作を、県連書記長として迎えるなど県連の再建に着手した。菊池は水海道町に移住し、同時期に全農県連の事務所も土浦から水海道町に移転した。ここを拠点に無産運動は単に小作層のみの運動でなく電灯料値下げ、家賃、地代の値下げ、県郡町農会の廃止、家屋税、戸数割の不公平打破、諸悪税撤廃、無尽会社の内容暴露など、都市無産層やさらに広い階層の利害にもかかわる運動を展開するようになる。特にそれらの運動は恐慌の中で大きく発展していく。昭和五年(一九三〇)九月七日の全国大衆党茨城県支部連合会(昭和五年春に全農県連と合同)は水海道町宝町の事務所で先に述べた運動を内容とする「農村窮破(窮乏打破)運動」を提起し、その内容で農民大会、町村民大会を開く方針を決めている(「議事録」法政大学大原社会問題研究所蔵――以下断らない限り資料は大原社研のもの)。同年九月一五日には「農村窮破運動」の旗のもとに、水海道町宝来館で党本部より数名の応援を得て「演説会」が午後七時より水海道警察署員からの「中止、注意の連発」の中で行われ、聴衆は四百余名に及んだという(全国大衆党、全農民組合茨城県連「連合会本部」第二号)。翌昭和六年(一九三一)三月には大生村に五十余名の賛同の下に「大生村生産組合」が設立され、三月一六日に同地で県連会員などの出席を得て「演説会」が開かれ「今後は小作問題に農〈会総〉代選挙戦に電灯料争議に大いに活躍すべし」等の論議がかわされた。それより先三月一一日には水海道町で浅原健三代議士などを招いての「時局批判電灯料値下げ大演説会」が開かれ、「聴衆一千五百」が集まり、直ちに「水海道地方電灯料値下げ大会」に変更し「電灯料速時(ママ)五割値下げ」ほか一三項目の要求を決議、代表者三名を選び、電灯会社に決議文を手渡したという。さらに三月二六日には水海道地方一町一六か村の有志が集まりこの運動の展開を協議することになったという(「ニュース」全国大衆党県連合会本部、三月二六日付)。

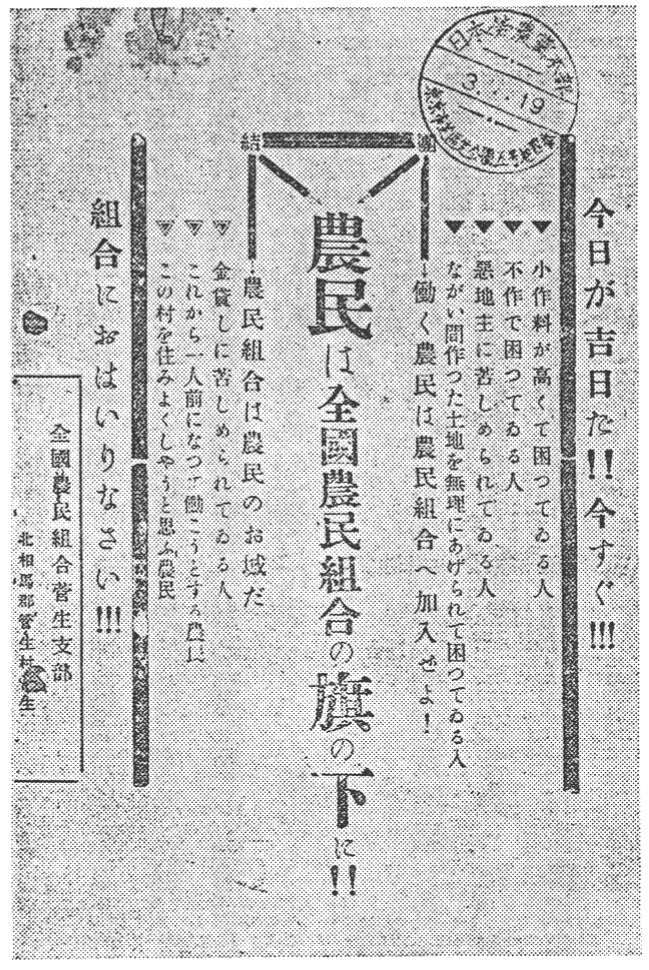

無産運動チラシ

いっぽう、無産層の立場からの戸数割賦課の不公平打破については、早くも昭和二年に「北相馬郡菅生村昭和二年度歳入歳出予算案並に戸数割問題」(「全農ニュース」昭和二年)としてあらわれ、さらに昭和六年に戸数割不公平打破のための解説と資料、並びに「無産階級ニ対スル財産見込数ノ賦課方法ヲ絶対ニ廃止シテ有産階級ノ財産見込ニ賦課シロ」のスローガンで麻生支部(行方郡)が町議会で無産層代表町議を中心に闘ったことが報じられている(「闘争ニュース」全農茨連戦線統一協議会本部、六月一〇日付)。翌昭和七年(一九三二)に大生争議などの小作層の運動と結合しつつ、諸運動、諸組織の連携がなされ、同年五月一日の水海道町駅前広場から大生争議支援のため福岡堰に向ったメーデーには各団体二百余名が集まっている。その諸団体とは全農各支部、古河紡績労組、水海道町に事務所をおき、これまでは全農と「素遠(ママ)であったが」このメーデーをもって、「キンミツなる提ケイの出来た」常総鉄道従業員組合、水海道、土浦、古河、真壁の各借家人組合等であった。このような提携は「水海道中に特に激化しつゝある小作争議の地主、資本家に対するデモと、特に首切りを断行しようとあせっている常鉄会社に一大恐慌を与えた」とされている(「全農ニュース」第三号 三二年五月付、水海道宝町、全農県連)。同年において、いよいよ深まりゆく農村窮乏の中で、水海道地方の「農村窮乏打破闘争」が水海道、大生、福岡、谷田部、阿見、菅原、菅生、大井沢等、二町七か村にわたって、全農茨城県連の各町村支部において行われた。その運動形態は一つは「一、農村モラトリアム(支払猶予)の即時断行、一、肥料種子の国家無償配布、一、農家損失の国家負担、一、貧農への無担保国庫貸出」(『いはらき』昭和七年六月一三日付)等中央政府への請願署名運動で、この地域では三〇〇〇名突破を目標に「猛進」している。

もう一つは各町村当局に対する「飯米獲得闘争」である。これらはいずれも「未組織農民も加へ」「大衆的に闘われ」ているといわれる(「全農茨連闘争ニュース」第八号、昭和七年九月)。翌八年になってくると大生争議の困難とも関連するが「階級的協同組合」「消費組合」「生産組合」の組織化が提起されるようになる。いずれにしてもこのような無産層の広範な運動は、無産層をこの地域において社会的にはもちろん、政治的にも無視しえぬ要素として成長させてきたことを意味していよう。次にこれにも関連して、この地域においてはもちろん、全県的、全国的にも注目された大生争議にふれることにしよう。