もともと土地感があり、地元に多大の知人、友人をもっていた彼は、職業柄、多くの人と接触する立場にもあったから、史料の蒐集には実に好都合であった。当初は富村家自身の歴史を明らかにすることから始めたが、次第に町の歴史の研究に進み、その成果を水海道高女の同人雑誌『絹の流』に、「戦国時代の水海道」や、「水海道付近に於ける鎌倉時代の遺跡」(其の一)などとして著わした。それらの成果がやがて昭和一〇年『水海道郷土史談 前編』となって結実する。

『水海道郷土史談』は、主として水海道町の発展を、秋場(権左衛門)家の名主文書や松信家文書などの貴重な史料により解明裏付けていった、一地方の郷土史としては、県内でも先駆的業績であった。しかしそれにも増して重要なことは彼の研究上の立場、姿勢である。すなわち同書の序文の中で彼は「……歴史は必ずしも京都や鎌倉や、江戸に限られたものではない。人の棲む所其処に歴史を伴はぬ所はなく、時の過ぐる所其処に史実の見出されぬ筈はない……」とのべ、郷土に対する限りない愛情をもって、先人の辛苦の跡を発掘しようと試みたのであった。さらに「郷土の歴史を知って、国史は始めて我れに親しきものとなる……」と記し、昭和一〇年当時の深刻な農村不況を背景に、ともすれば観念的な歴史のみが語られる傾向の強い時代にあって、地域の歩みに眼をしっかりとむけきった歴史の必要性を説き、そのすぐれた見識を江湖に示したのであった。

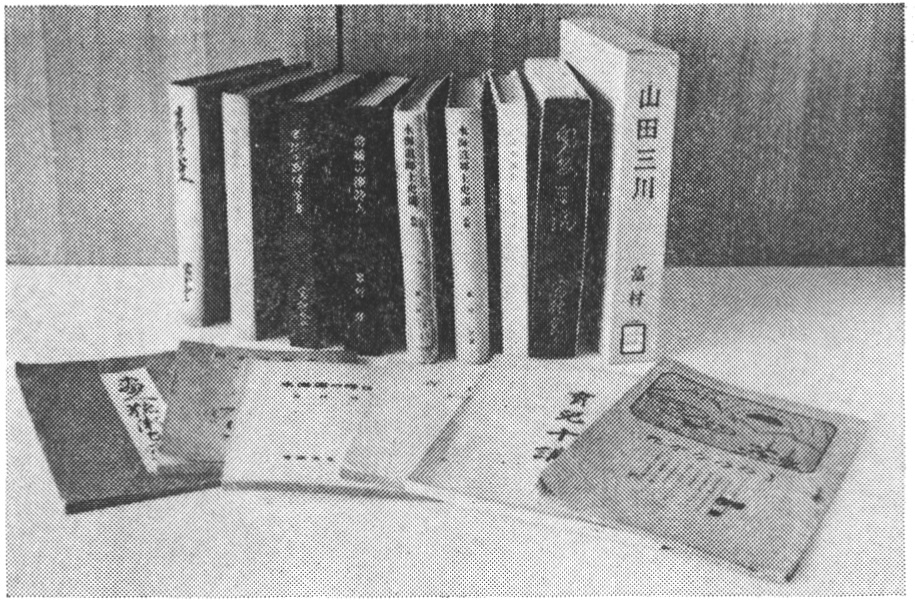

富村登はその後、地元出身の画家猪瀬東寧の伝記や、江戸時代水海道に滞在した儒学者山田三川の事蹟や著作物の紹介、さらに柳田国男の『地名の研究』にも紹介された「水海道地名考」などの研究に心血を注いだ。戦後はもっぱら常総地方の文化史をテーマとして、幕末~維新期に、水海道を舞台として活躍した地方の文人、儒学者、漢学者、西洋医学に眼を向けた先人の業績をくりかえし世に示しながら、水海道が地方文化の中心となった社会的要因を人びとに明らかにしつつ、郷土の姿を浮き彫りにしていった。優れた郷土史家の育ったことは、健全な町の姿を示し、またその生み出した郷土史が、新しい文化を育てていった。

富村翁の著作物