しかし戦争末期に大日本婦人会が解散して以来、広範囲な婦人組織の結成はみられず、水海道地方においても町内大楽寺住職鈴木(長谷川)良全による「寺庭婦人会」が、地方婦人の民主的自覚を促すことをうたい、病院慰問活動等を行ったのがみられた程度であった。

そうした中で昭和二二年一一月二二日、水海道婦人会が、同町小学校講堂で発会式を開催した。役員の選出にあたってはまず各町内会員から支部長が、続いて会長、副会長が選出されるという方法がとられ、会長には増田千代子、副会長には武藤郁子、青木ゆき、磯山ふみの三人が選ばれた。

婦人会の事業方針として、生活刷新運動に全力をあげてとりくむことを決定したが、この水海道町婦人会は、地方における先進的な組織であったということができる。というのは、昭和二三年五月二四日から三日間、水海道小学校を会場として「社会教育研究大会」が、文部省、県、地元町村の主催、軍政部の後援で開かれ、教育による民主的日本再建について討議されることになった。この際水海道町婦人会が先駆的役割を果たしたからである。この大会には結城郡のほか、真壁、筑波、猿島、北相馬の四郡から各階層が参加し、社会教育、公民館、図書館、新学制の実施状況、青年団、婦人団体、PTA問題などが論議された。さらに議題は広範に及び、政治問題、生活改善、社会文化問題などについても言及されていったが、この会議によって、占領政策のなかにありながらも、青年団体、婦人団体についてどう方向づけしていったらいいかが明確にされ、以後県段階において茨城県婦人団体連合会が結成され、各町村に青年団体、婦人団体が育成されていく契機になっていった。

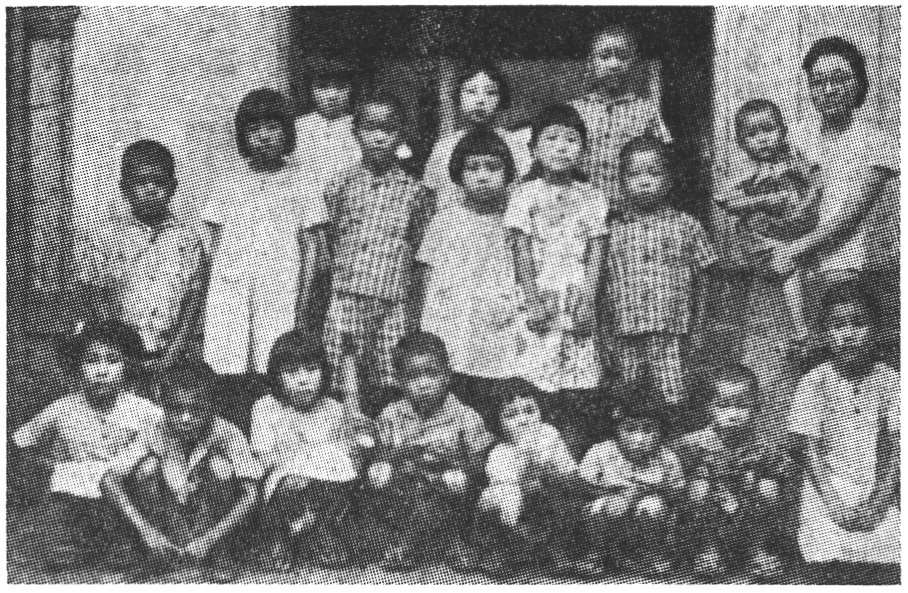

戦後の婦人活動の中で、とくに極立ったのは戦争により夫を失った戦争未亡人の組織であった。水海道町でも昭和二三年七月頃、町内四十余人によって「美葦(みあし)会」が結成された。同じ立場の婦人たちが親睦と生活の自立、智徳の研磨を図る目的で、まず編物、ミシン加工、和洋裁の賃仕事を行うこととなった。会長には鯉渕鉱子、副会長には吉田てい、秋山学、会計主任には小谷野八重子が就任した。鯉渕は水海道駅前に「母と子のいこいの家」を開き、昭和二四年一〇月、水戸市で会員一五〇人が参加した茨城県未亡人連盟が結成された際には初代委員長に選ばれた。美葦会は昭和二四年一月には、地方栄養料理講習会を三日間にわたって開催する一方、各種婦人団体とともに、母子寮、託児所の設置、下水・水道の設置、同胞引揚促進の陳情を役場に行い、さらに母子寮建設問題では厚生省への陳情も行うなどの行動を展開した。

戦後水海道駅前に開設された「母と子のいこいの家」

(後列右端鯉渕鉱子)