この改革の中で生徒の自主的な活動が大幅に認められた。内容は半日の修練日を設け、体練、養護、修養、芸能、作業の五部のいずれかに全員が加入する、自治活動機関として総代常会の設置を行い自主的学習や自治活動を展開することなどから成り立っていた。

これらを反映して昭和二一年からは月一回の生徒主体の学校自治会が開かれ、校内問題を生徒自らが解決し、さらに学校への要求や教師批判、学校経営への参加など、自治意識は著しく高まった。また、生徒の班別修練(体育、文芸、科学等一七の班)でも大いに成果が上った。

しかし、一部に過激な動き――先述のDクラブや社会科学研究会結成声明など――もあり、生徒と学校側との間にすきまが生じるようになった。結局は学校側の定めた規約に従うことになったが、こういう矛盾関係を反映しながらも、昭和二三年一二月に開かれた生徒主催の大文化祭は大きな成功を収め、自治活動はさらに一層の習熟をみせていった。

また、水海道一高自治会では風紀委員会を結成し、喫煙や飲酒、暴力の追放などに当ってきたが、昭和二四年六月には生徒裁判委員会を発足させて話題になった。しかしこうした生徒自治会の活動も占領政策が転換されるなかで生徒自治会から生徒会と名称が変更となり、いくつかの制約を受けることになったが、自治会役員選出などにおける活発な選挙活動など、自治の伝統が灯され続けた。

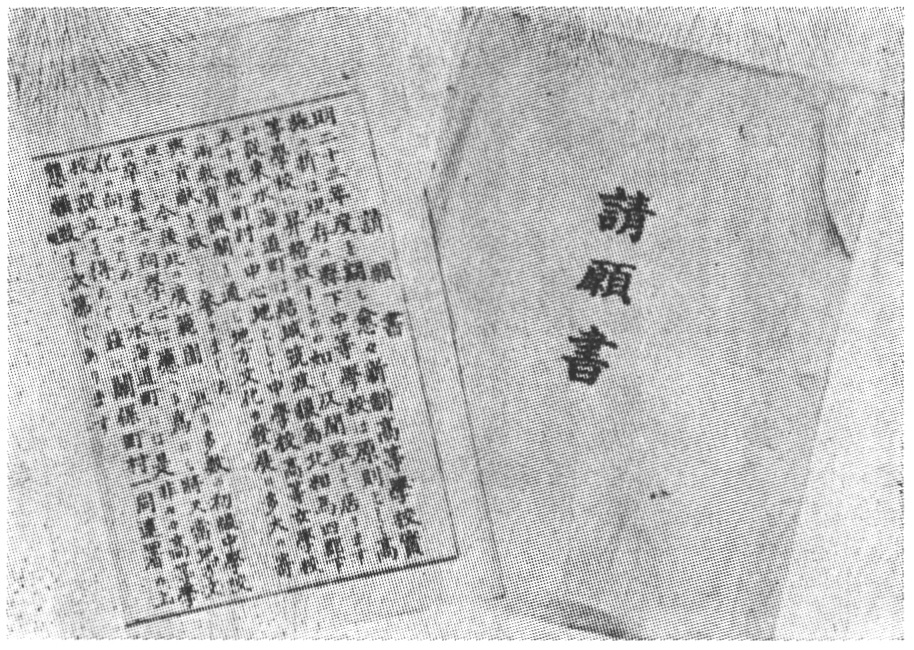

ところで地域では、昭和二二年後半から、学制改革にともなう高校昇格を前にして、水海道中学、水海道高女両校校長らは、菊池重作代議士、青木皓県議を頂点とする「高校昇格期成会」を結成し、近隣町村有志、OB、父兄らの署名を集め、県に対して新制高校への昇格を陳情した。実際的には高校昇格はほぼ規定のコースであったが、署名運動を進めることによって下からの要求として、地域住民の関心を呼び起こすことに重点をおいたのであった。

新制高校昇格への請願(『水海道一高八十年記念誌』)

両校は新制高校になると同時に旧制の三・二・一年生を併設中学生とした。したがって、水海道一高、同二高の名称が付されるのは昭和二四年からのことであった。

新制高校においては、小学区制とともに総合制、男女共学制が三原則とされたが、水海道一高には普通科のほか定時制が、同二高においては普通科、商等科、家庭科がおかれることになった。商業町としての地域性を映し出してのことであったろう。

また、二高に男子が、一高には女子が入学し、学校の雰囲気を大きく変化させていった。

なお水海道二高はその後女子高化していくが、スポーツの盛んな学校として全国的に名声を馳せ、世界選手権優勝者となった卓球の大川とみを生むとともに、ハンドボールのインターハイ制覇など輝やかしい成果をあげ、今日にまでその伝統が守られている。