親鸞が関東での布教活動をやめて京都に赴くのは文暦元年(一二三四)前後といわれている。幕府が文暦二年七月二十四日に念仏禁止の宣下を朝廷に求めているが、これを機会に住みなれた東国をあとにしたともいわれている。親鸞の東国での活動は二〇年間におよぶが、この間の中心的な拠点は稲田であった。下妻や蔵持(石下町)あたりへの布教も、あるいは稲田から時折やって来てのものであったのかも知れない。四二歳から六三歳ごろまでの約二〇年間に、門徒の数は一万人とも一万五〇〇〇人以上ともいわれる。そのような中で、各地に信仰を同じくする人々の集団が成立していった。それらの集団の中心的人物が、親鸞に直接教えを受けた面授の弟子たちであった。その面授の弟子は「親鸞門侶交名帳」によれば四八人になる。そのうち、下野国七人、常陸国二〇人、下総国三人、奥州国七人、武蔵国一人、越後国一人、遠江国一人、京都七人、不明一人で、常陸・下総・下野の関東北東部で三〇人にも達し、圧倒的多数を占めている。活動の中心が、これらの地域であったことが、このことからも知られる。面授の弟子の中でも順信が鹿島、性信が下総国横曾根(よこそね)(現水海道市)、真仏および顕智が下野国高田(現二宮町)に活動し、それぞれ鹿島門徒、横曾根門徒、高田門徒と称されるほどの集団となっていったのである。また、真仏の弟子の光信が武蔵国荒木に活動し、荒木門徒と称されるほどの発展を遂げている。

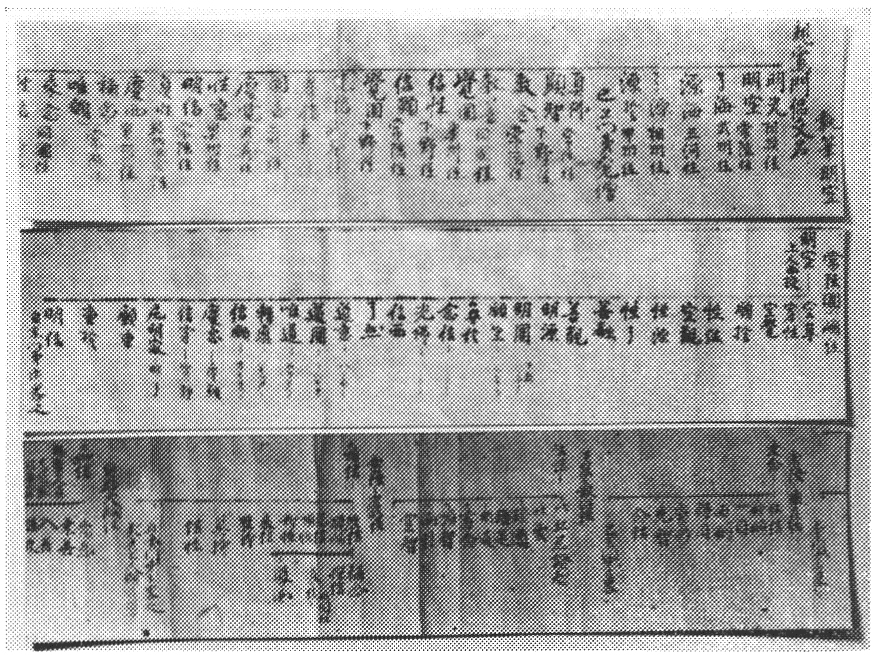

Ⅱ-6図 親鸞門侶交名牒(下妻市 光明寺蔵)

親鸞の門人やその門徒の中には笠間の稲田九郎(「親鸞門侶交名帳」)や、大番役のために京に上った「しむの入道」「正念房」(建長八年<推定>九月七日付「親鸞消息」)というような武士もいたであろうが、自らが撰述した「唯信鈔文意」や「一念多念文意」の巻末に「田舎の人々は文字もよく理解せず、あさましき愚痴きわまりない人々なので、心ある人のそしりをかえりみず、同じことを、くり返しくり返し書き記した」と書いているように、文字もよく理解しないような田舎の人びとであり、土地の領家、地頭、名主から念仏を禁止されるような人びと(建長二年<推定>九月二日付「親鸞消息」)、すなわち、かれらに支配されていたような農民たちが多かったのではないかと思われる。