Ⅱ-8図 東弘寺

まず、東弘寺の開基である善性のことであるが、この人物は実在の人物で「親鸞門侶交名牒」(万福寺本)に「善性同国(下総)フウキタ」とあり、親鸞面授の門弟で、蕗田を中心に活動していた人物として記載されているのである。なお、新潟県の浄興寺(上越市)の二世としても伝えられている。つまり、浄興寺は親鸞が稲田に建立した寺院であったが、あとを善性に譲ったというのである。同寺はその後、弘長三年(一二六三)に火災に遇い、下総国の磯部(現総和町)に移転し(磯部の勝願寺の成立)、文永四年(一二六七)には信濃国長沼に移り、やはり浄興寺と称したという。「本願寺通紀」によれば、善性は翌文永五年に没しているが、その後、浄興寺は永禄四年(一五六一)に焼け、同国の別府に移り、同十年(一五六七)には越後上杉氏の拠城春日山の山麓に移り、江戸期に入って松平氏が高田城を造るに際して現在地に移ったというのである。また、磯部の勝願寺は、善性が東弘寺を開いたあとに建立した寺で、のちに高田専修寺の真仏の弟子の明性に譲り、稲田に行くが、稲田の浄興寺が兵火に遭遇すると、勝願寺にもどり、さきに記したようにまもなく信濃国長沼に移るが、勝願寺も貞治六年(一三六七)ごろには信濃国更科郡篠ノ井に移っていた(「存覚袖日記」)。その後、浄興寺と勝願寺は信・越地方の布教に活躍したが、磯部の方の勝願寺も大永三年(一五二三)には古河公方足利高基より禁制を受けている(勝願寺文書)。また、関宿城主簗田晴助より寺領の寄進を受けたり、古河公方の依頼を受けて北陸一向一揆への使者を務めるなど、北陸一向一揆と関東とのパイプ役を務めたりしている(「勝願寺文書」「本誓寺文書」)。

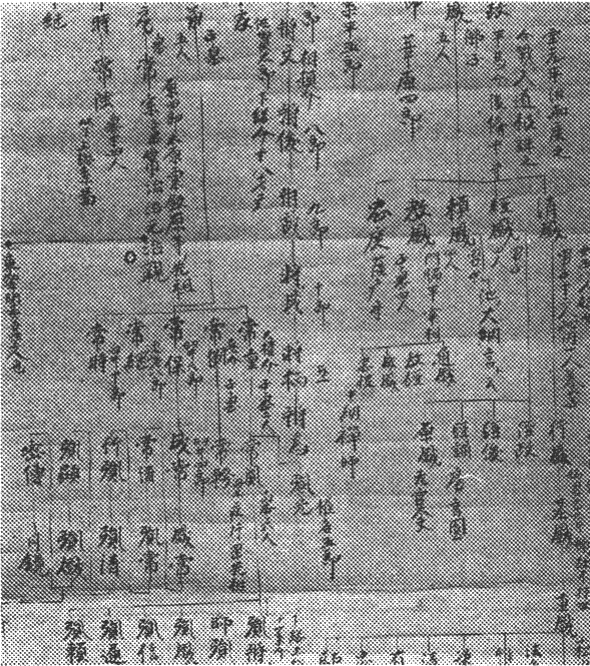

Ⅱ-9図 東弘寺系図部分(東弘寺蔵)

Ⅱ-10図 東弘寺系譜略図(東弘寺蔵)

浄興寺や勝願寺の説明が長くなってしまったが、これらの寺院も東弘寺と同様に善性が開基であったり、第二世として深くかかわった寺院であった。このように善性は親鸞の門弟の中でも、すぐれた門弟の一人であったことが知られる。なお、東弘寺や浄興寺の寺伝では善性が後鳥羽上皇の第三皇子で、但馬の宮、正懐親王であったとするが、承久の乱後に但馬に流されたのは第四皇子の雅成親王である。ただ、常弘寺(現大宮町)の開基である慈善はもと壺井重善といい、後鳥羽上皇の臣下であったと伝えられており、後鳥羽上皇と真宗との関連は検討を要することがらである。

善性の門弟は「親鸞門侶交名牒」の諸本によって異るが、つぎの図のようである。親鸞の門弟の中でも多くの弟子を持っている方であり、一番多くの門弟が記録されている万福寺本によれば一一人で横曾根門徒の中心人物で知られる性信と同数であり、孫弟子では二人に対して七人と、むしろ善性の方が多数記載されているほどである。

Ⅱ-11図 善性門弟系図(「親鸞門侶交名牒」より)