幕府は勿論、鬼怒・小貝両川の重要性を認め、堤防の補強や復旧等の土木工事を実行して水害を出来るだけ予防しようとしたが、近世の築堤工事は、近代の連続堤とは異なり、要所要所に築堤するものであったために水害予防には限界があった。また沿岸村々に対しては、川浚いや藻刈り等を命じ、元禄年間から享保年間にかけて、沿岸流域に川除普請組合を組織させ、労役や費用負担を制度化していった。

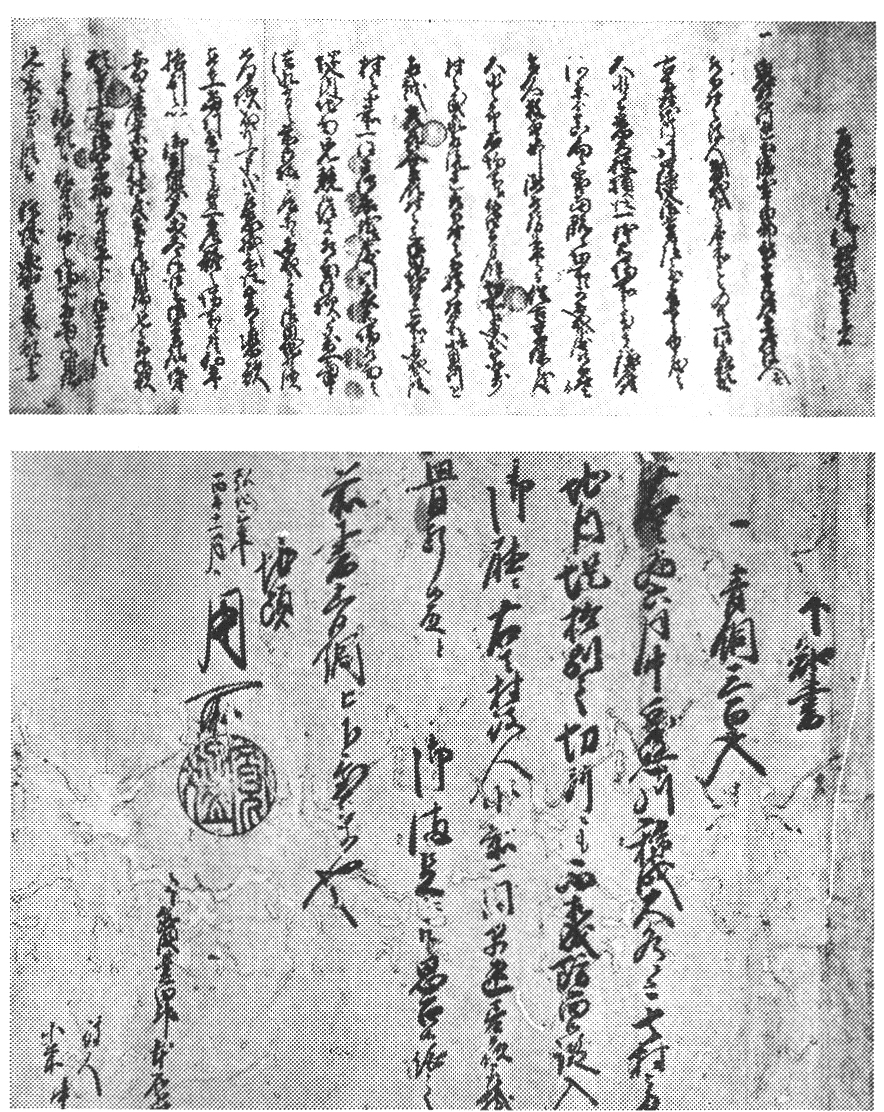

元禄十六年(一七〇三)、鬼怒川沿岸の向石下・蔵持・古間木・花嶋(現水海道市)、皆葉(現千代川村)の五か村は、川除奉行に対し鬼怒川川除普請に関して訴訟を行なっている(増田務家文書)。これら五か村は当時同じ旗本森川下総守と分家森川主水の知行所であったが、元禄十五年の川除普請の際、費用の高割負担を命ぜられ、大変難義したこと、さらに同十四年の川除普請の際、向石下村地元に設けられた川の流れを弱める諸設備が、何ら効果なく水損をこうむってしまったこと、このようなことから、今年の川除普請に際しては、普請該当箇所からの除外と費用や労役負担を免除してほしい、と訴えたのである。

この訴訟の結末は明らかではないが、度重なる出水とこれに対する復旧・予防等の土木工事が、沿岸村々の農民に重い負担となっていたことを裏づけている。このため正徳四年(一七一四)には、再び向石下・蔵持・古間木・村岡(現千代川村)の四か村が「鬼怒川通御普請組合」からの除外を川除奉行所に訴え出ている(増田務家文書)。

Ⅶ-10図 川除普請の訴訟文書(増田務氏蔵)

四か村の訴えの主旨は、「御普請場」では、農繁期に人足に動員され迷惑することが多く、日時や人足動員に自由がきく「自普請場」へ移行したいというものであった。向石下村を始めとする村々は、幕府が費用の全部、あるいは大半を支出する「御普請」をあえて拒否し、自分たちで費用を負担する「自普請」の道を選んだのである。この背景には、向石下村を除く村々は、比較的、鬼怒川から離れ、水害を深刻に受けとめておらず、かえって毎年のように出費や人足動員を強要されることが、農民の生活に支障を及ぼしていたと考えられる。

このような村々の動きが存在する中で、享保八年(一七二三)、有名な五十里沼決壊にともなう鬼怒川の大洪水が、鬼怒川東岸の村々を襲った。決壊箇所は新宗道(現千代川村)、原(同上)地先で長さ四〇〇間にわたって堤防が決壊し、「最寄村々民家相流、水下村々五拾箇村余幷小貝川向え相越、常州谷原領村々迄御田地皆亡所ニ相成候」という大水害になったのである。(新井清家文書)。

Ⅶ-11図 鬼怒川洪水の記録(新井清氏蔵)

決壊して流れ出した水は、泥水となって怒濤のごとく下総国豊田郡一帯を襲い、さらに勢いを弱めることなく、小貝川を越え、常陸国筑波郡南部の谷原領(現谷和原村、伊奈町)一帯にまで及んだのである。この時、石下町域の村々も恐らく相当の被害をこうむったと思われるが、残念ながら、当時の様子を伝える史料は数少ない。

鬼怒川は、その後も度々洪水をおこし、沿岸流域村々に多大な経済的損失と人畜への被害をまねいた。勿論、幕府や諸大名による「御手伝普請」や「国役普請」等によって、復旧工事や危険箇所の補強工事等がなされ、村々においても水防技術の習得等の自衛手段が用いられていったのである。

本石下村では、弘化三年(一八四六)六月の大水の際、地先の鬼怒川堤防が決壊しそうになったが、村民総出が昼夜をわかたず水防・監視にあたったため決壊を防ぐことができた。これに対して、本石下村の領主である旗本興津氏は、知行所農民の苦労と行動を褒め、青銅三〇〇疋を下賜している(新井清家文書)。

領主も自分の知行所農民の水との苦闘を、決して無視することはできなかったのである。安政六年(一八五九)七月、鬼怒川は大水となり、先の享保八年(一七二三)に決壊した箇所が再び危険な状況になった。幸い決壊はまぬがれたものの、流域村々農民に聞き伝えられていた享保の大水害を想起させ、早速、地先の新宗道、原、本宗道(現千代川村)、羽子(同上)、原宿、若宮戸、本石下、中石下、新石下の九か村は、危険箇所の補強工事を幕府普請役人に訴え出たのである。(新井清家文書)。しかし、訴えは、「御時節柄、過分之御普請之義」という理由で工事の見積りだけがなされることになり、却下されてしまった。

このように、近世を通じて地域村々の農民は、普段は鬼怒・小貝両川の恩恵を最大限に活用して耕作に励み、生活の安定と向上に努めていた。しかし、一たび大雨や日照りが続くと、一変して自然のきびしい脅威の前にさらされ、生活の基盤すら失う恐れがあったのである。その意味で、農民の水との関わり合いは、「水との闘い」の一面を持っていたのである。