しかし、絹綿交織の製品化については、不断の努力が傾けられていた。そのうち、茨城県が石下町西原に設置した茨城県工業試験場の業績は、特筆されるものであろう。

試験場は、明治四十一年に設立され、四十三年には閉鎖されているが、この間に染色の改良、模様の選択、販路の拡張に努めたといわれる。記録に残された成果をみれば、低廉な石下改良木綿の作出が称えられなければならない(茨城県『産業調査書(全)』)。

従来の綿織物が一反の取引価格二円であったのに、石下改良木綿では一円になっている。いうまでもなく製造原価の引き下げによるものである。なかでも原糸染賃が従来は藍染めで六五銭であったのが、硫化染で二〇銭にしたこと、織賃五〇銭を一〇銭にしたことが大きくこれに寄与している。これについて『調査』は「今日織上工率ハ旧式織機ニテ一日一反ヲ得ンニハ非常ナル努力ヲ要スルニ拘ハラス、バッタンニ於テハ一日二反ヲ得ヘク尚力織機ニ依レハ一日四反ヲ得ヘシ。今日普通ノ織物ニ旧式ノ機ヲ用ユルノ愚ナルハ論ヲ俟タス」と旧来の因襲を批判し、「殊ニ本県ノ如ク工女ヲ得難キ地方ニ於テハ労力経済上及其価格ヲ低廉ナラシムル為メ新式ノ織機ヲ奨励シ機業ヲ盛ナラシムルハ最モ緊急ナリ」としている。

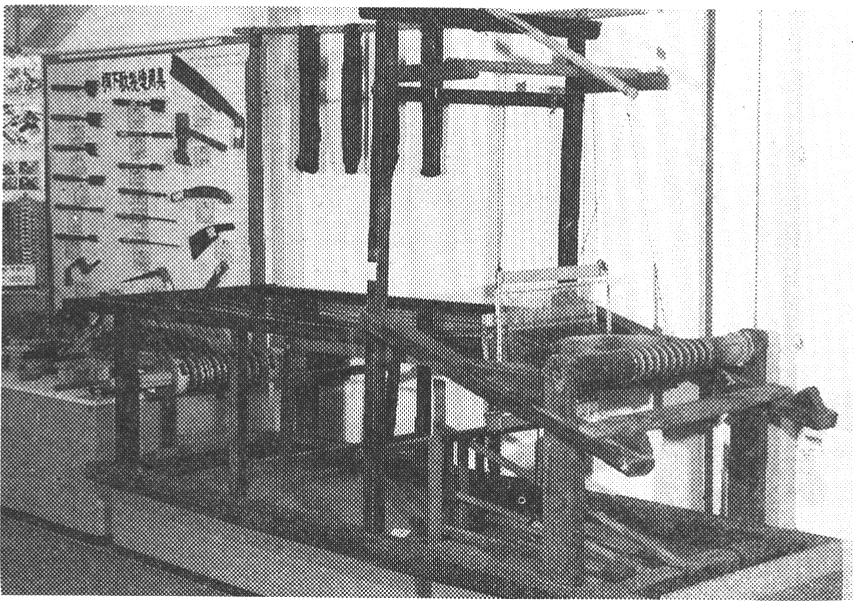

Ⅵ-2図 民俗資料館に展示された高機

試験場は、染色の改良とバッタン織機の導入により、石下改良木綿の価格の低廉化に寄与したのであるが、「猶引イテ本場純ノ模製品トシテ、玉糸応用交織ヲ作成シ、紬縮ノ創製ト共ニ縮ヲ製織シ」(茨城県工業試験場『茨城県染色業一班』)とあり、「綿と玉糸を使用したいわゆる絹綿交織お召の試作につくした功績は今だに高く評価されている」(産地診断書)といわれているように、絹綿交織の技術も開発したと思われる。しかし試験場は、明治四十四年、重要物産法による結城郡織物同業組合を組織して閉鎖される。組合の事務所は石下町に置かれ、組合地区は石下町、水海道町の二町をはじめ、郡内の岡田、飯沼、菅原、大花羽、豊岡、宗道、蚕飼、豊田、玉、五箇、三妻、大生の一二か村、それに筑波郡上郷村を含むものであった。

官営の試験場とは別に、絹綿交織の作出に腐心したのは、前項でみた秋場三松である。明治四十五年に巴組合を組織したことは述べたか、その趣意書には織物製織の研究の機関とすることが述べられている。さらに、機具を貸与して玉糸まで製造させてもいる。彼の努力は、大正三年七月、東京大正博覧会で、絹綿交織を「豊田紬」の名で出品したことに結晶する。豊田紬は、「本場結城紬の姉妹品として大衆向の価格が人気を集め」たのであるが、それを支えたのは、染屋の斎藤金吾氏であるといわれる。

斎藤氏は「産地で一番早く化学染料による染色を研究し、その硫化染による染法は鬼怒川の清流にて徹底した染色の水洗によって現る、紺色の鮮麗、そして堅牢な事は豊田紬発展の基礎となったものであります」(添野、前掲書)といわれている。

豊田紬は商標法による登録商標であるが、三松翁は、新しい商品の開発に熱心であり、大正末からは、絣技術の導入に努め、両毛地方の技術者を招聘して、売り物になる絣織も製造したという。

絹綿交織は順調な発展を遂げ、大正期に入ると、結城郡織物同業組合員の産高は四万反を超えている。この中には、工場制手工業によって織り出されたものばかりではなく、個別の農家の副業として織られたものも、多数を数えたはずである。これらの生産の規模は区々に分れる。

一 最大なものは高機機一〇台を備え、家族五人、雇人一〇人、終年従業して約二〇〇〇反を生産するもの

二 中位の規模では家族三人、雇人三人、田植、養蚕期を除いて従業、年間六〇〇反を生産する

三 小規模なものは、家人一名で十一月~三月の間のみ従業し、六〇反を産出する

右のうち一は工場制手工業のなし得るところであり、二、三の規模が農家副業として行なえる規模である。県農会の調査では、中位の兼業農家の収支計算の例を示している(茨城県農会、前掲書)。機台三台、農繁期を除いて二人の工女を雇い、絹綿交織四五〇反を織ると、売上代は二二五〇円になる。原料代は二〇四六円(原料玉糸代一四三〇円、原料綿糸代二一〇円、それに染賃が入る)、これに機の維持費、工女の給料、賄料が加わり支出合計二二三一円になる。利益は一九円である。しかし農繁期に工女を使役しなかったので一八円が浮くから、差引益は三七円になり、これが「家人三人の副業的手間賃に当る」という。

右のように原料代が収益を圧迫する事情は、調査のつとに気づくところであり、「発達上の障害」に示された諸事項の第一は、「土地に生産する原料豊富にして、且つ廉価なる場合にあらざれば、之に加工するの副業は其利得薄きものなり」と述べている。そして「昔日に於て原料富且つ廉なりしに、年と共に原料の不廉を致し、今は悉く之を移入に仰ぐの止むべからざる境遇に陥れるを以て、利得益々少く従て生産の数を減じ」と、農家副業として将来が暗いことを示唆している。

他方、工女を雇わず、家人が問屋などの求めにより、原料の供給を受ける賃織りについてはどうであろうか。一人一日二反を仕上げれば、「其の賃金二十四銭を得、時として六十銭迄騰貴することあり」平均三〇銭の賃料に当るという。しかし機台五円、付属具二円五〇銭、計一七円五〇銭の設備投資分の償却費は、年間六〇日稼動させるとすれば、一日五銭になるという。

大正期に入って四万反を超えた絹綿交織は、第一次大戦後の不況期を除き、順調に産額を伸ばしていく。逆に綿織物は凋落の一途をたどる。昭和の恐慌時にも五、六万反は出荷され、軍需インフレのはじまる昭和十年からは八、九万反に達する。

しかし戦時統制経済の強化は、原料の供給を絶ったばかりでなく、動力織機は軍用に供出させられた。四〇軒あった機屋は、転業を余儀なくされ、戦後操業を開始できたのは、一七軒に過ぎない。

戦後、昭和三十年頃までは、繊維製品不足から、石下織物は急速な発展を遂げ、二十九年には一五万三〇〇〇反を生産したと記録されている。大正期についで第二の黄金時代が現出したのである。

昭和三十年代は深刻な不況に見舞われ、産額は三分の一にまで落ちこむようになる。