猗堂は幼少時馬場の秋葉源次郎(孝)の嗣となった。秋葉家は世々里正であり、養父竹堂は漢学者であったので、漢籍等は山積しており、また俗務も煩雑であった。

やや長じて、剣法を筑波郡作岡村の木村弥太夫、上毛の人高尾久助らに指導を受けた。元治元年(一八六四)には、代官北条平次郎らが幕府の兵を率いて常総の地を鎮撫するの挙にあたり、猗堂は秋葉杢之助等とこの挙に参加し、府中(石岡)に戦って浮浪の徒を走らせた。

その翌年奇病にかかって聾になった。そして一室にこもって病気を養う身となった。慶応二年には草津温泉に入湯に出かけたり、翌年には佐倉順天堂の治を乞うたりして療養につとめたが思うに任せなかった。そして、うつうつの気を払うためにひたすら書に親しんだり文章を書くことにつとめた。たまたま、菊地三渓が采地(領地)である宗道村に退いて講を開いたので、入門して勉学につとめた。

三渓は大阪城に在って将軍家茂の侍講をつとめていたが、家茂が薨じたので宗道の地に退くことになったのである。慶応二年のことである。三渓はついで下妻に移り、明治二年(一八六九)八月には下館藩の聘に応じて下館に移った。明治三年の春に三渓が下館青竜寺に寓して開講するに際し、猗堂は入門して勉学を続けた。ところが三年の秋には、三渓は水海道に移った。猗堂はこの期に学の道に進むことを決意し、家督を義弟類助に譲って独り東京に遊学、川田甕(おう)江の青於塾に入った。

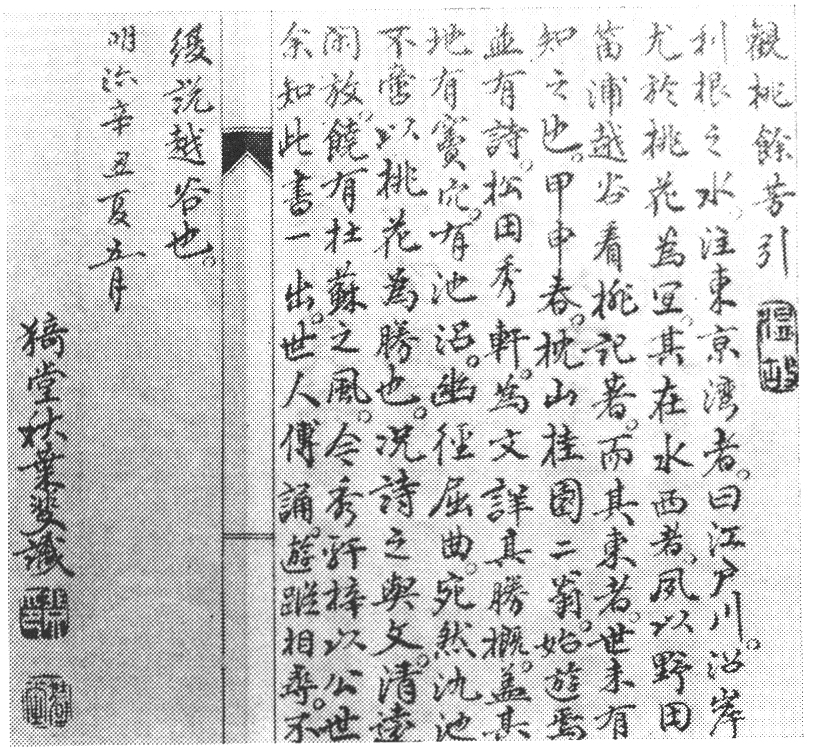

Ⅶ-14図 猗堂の文と書(『観桃余芳』より)

川田甕江は文章に長じ、明治漢文壇の宗主といわれた人で、明治三年深川に開塾、ついで牛込に移り、塾生数百人と称された漢学者であった。明治十八年(一八八五)には文学博士の称号を与えられ、二十六年には学士院会員、二十九年には宮中顧問官となり、勅命により国史編纂の事業に携わった。

猗堂は、明治七年(一八七四)一旦帰郷したが、二年ほどして再び上京、妻や子は帰国を促したが、志固く東都に留まった。

十一年に居を牛込に移し、新政府の修史局に入った甕江の助手として師の事業を助けた。修史局は後大学の編纂所に移ったが、猗堂もまたしばらくここに籍を置いた。

そうした間にも、東都遊学の郷土の子弟を止宿させて世話をしたり、知人の著書に序文を書いたり、自らも著作に手を染めて、十一年には「飯沼開発略記」を、十八年には「桂園先生小伝」を、二十五年には「大久保真管伝」を、三十一年には「西遊記勝」を書いている。

豊田長楽寺境内にある荒川玄随の「玄随翁寿蔵碑」は、撰文並書共、在京の猗堂が明治二十六年(一八九三)に書かれたもので、その他多くの碑文を撰した。

晩年は帰郷して吉原謙山等と交わりながら明治四十二年(一九〇九)馬場で没した。