御諒闇の明けた昭和2(1927)年度は日本ラグビー界にとっても激動の年となった。シーズン前半の主役に前述の早稲田が推されたとしても異論を唱えるむきはないと思う。その早稲田絶対説を揺るがしたのが、関東のシーズン最終戦でヒーローとの直接対決に大勝した東大だった。「8人制(FW)に翻ろうされ、手の施しようもなく、19対6と完敗に終わる」(早稲田六十年史)というのが敗戦の弁。早慶戦直後に抱いたOBの杞憂が現実のものとなってしまったわけだが、早稲田にとって「不幸中の幸い」とでもいうか。早稲田との直接対決を制したとはいえ、東大は慶應、明治に敗れて2敗を記録しており、慶應も明治戦の引き分けがひびいて早稲田の上位に立つことができなかった。「勝負の世界に絶対はない」という表現があるとすれば、身をもって体現したのがこの年度の慶應であり、早稲田だろう。

いずれにしても関東の王座を巡る早慶の明暗は、明治戦の結果が分けたことになるが、初めて関東の覇権を手にした早稲田にしてみれば東大戦の1敗は、まさに画竜点睛を欠く首位の座ともいえるだろう。日本ラグビー史がそんな早稲田について「明大に9対6の接戦をしたのみならず、早慶戦後12月17日に、慶、明に大敗した東大に不覚の敗を喫し、われひとともに首をかしげた。この試合は兼子、助川らの闘将の欠場もあったが、たしかに遠征(豪州)の疲労蓄積の欠陥を露呈したとみられる。しかし実力的判定から、早大は関東の代表と認められ、関西代表の京大との試合は、全国覇者決定戦の名が与えられた」と記している。

おもしろいのは「不覚の敗」と「われひとともに首をかしげた」という表現。この短い二つの言葉には「慶應を倒した早稲田が東大に負けるはずがない」という筆者の強い思いがこめられ、後につづく「主力の欠場」、そして「豪州遠征の疲労」を敗因にあげながら「実力的判定」へと繋がっていく。二つの敗因についてはともかく、客観的にみて「あの東大に…」という表現だが、東大関係者は別としても、当時のラグビー関係者はじめフアンの声の代弁だったともいえるだろう。この年度の早慶、早東二つの試合結果はそれまで平穏に過ぎてきた関東、いや日本のラグビー界を揺るがす大ニュースだったともいえる。

激震が走った関東に対して、関西のシーズンは対照的に京大の独走がひときわ目立つ前半戦だった。西と東の覇者、京大、早稲田両雄対決を前に、それぞれの地域での歩みについてみてみよう。

試合数(不定期戦を含む)、対戦相手、そして地域的な環境の差異…など一概に優劣はつけられないとしても、京、早両校の違いを強いて求めるとするなら失点の多寡である。京大(全勝=得点合計335)の失点は同志社戦での4点だけ。後の9試合はすべて相手を無得点に封じている。しかも唯一の失点である同志社戦の失点4も点数からみてドロップゴールということになる。10試合を行って対戦相手に1トライも許さなかった京大。ラグビーの記録に完全試合という項目はない。しかし、得点方法にはトライ、PG、DGの3種類があり、攻守がめまぐるしく入れ替わる変幻自在のラグビーで、相手の攻撃を無得点に封じることは、机上で考えるほどたやすくはない。表現を変えればこの年度前半戦の京大は完全試合が9試合。準完全試合が1試合という関西では抜群の戦績をひっさげての東上ということになるわけだが、わずか創部5年目の京大をここまで育てあげた背景には何があったのだろう。京大ラグビーの創設者といわれる谷村敬介が京都大学ラグビー部六十年史に「京大の神代時代から黄金時代迄の思い出」と題する寄稿の中で興味ある記述を残している。要旨を転載させていただいた。

「香山(蕃)がロンドンのハルキンスラグビー倶楽部にはいって新しいラグビーを体得して大正十五年に帰朝したことに目をつけたのは主将の望月信次であった。彼は私に『香山さんに願って京大のコーチになることに内諾を得た。正式に頼んでください』といってきた。香山にこの旨話したところ、『条件がある。それは京大OBが自分と選手にラグビーについて一切口を出さないことだ。守ってくれれば承諾する』と言う。『君に一任した以上は当然のことである。条件を守る』と言明した。(中略)

望月が香山をコーチに招いたのは、これで打倒慶應の先鞭をつけ、我国のラグビー史に輝ける頁を残そうとの念願によるものだと私は思っている。香山は選手に新しいラグビーを習得さすのに懸命の努力をした。それだけに練習は猛烈以上であったが、選手もよくこれに耐え、打倒慶應に自信を持ったようである。

大正十四年十二月二十五日(注)大正天皇の崩御により御諒闇となった為、翌年一月一日の対慶應の試合も中止せざるを得ない出来事に見舞われた。打倒慶應の絶好の機会を失った望月(信次)は嘸かしこの悲運を痛恨し、秘に泣きくずれたことと思う。京大黄金時代の基礎は望月よって築き上げられた。彼の功績を大いに称えるのである。」(後略)

(注)大正天皇崩御は大正15(1926)年12月25日。筆者の記憶違いと思われる。

谷村敬介の記述には京大が香山蕃から学んだ新しいラグビーの内容についてひと言もふれてはいないが、京大のメンバーとして直接の指導を受けた進藤次郎の言葉を借りれば、①ドリブル、ショートパント、クロスキック。②トップスピードでパスを受ける。③スワーブとサイドステップの違いの理解。④週に1度の100mタイム計測でスピードの向上。⑤1500、3000mのインタバル走法でスピードの緩急切り替え。⑥初心者はタックル、セービングの特訓…など。これらの基礎的な練習はそれぞれの責任と時間内ですませ、全部員が集まって行う練習ではフォワード、バックスを入れ替えた練習やセブン・ア・サイド・ラグビーで、チームとしての動き、攻撃の継続、瞬間的な判断力の習得など、短時間かつ効果的に教えられたという。

また、進藤次郎は「ウェイクフィールドの原書を夫々自分のポジション別に輪読し、お互いにその内容を紹介解説し、論じ合ったりもした。この時は香山さんの指導で京大が初めて取り入れた本格的なエイトシステムの理論と実技を懸命に勉強したものであった」と、関西ラグビーフットボール協会史に記しているが、京大のエイトFWで思い出すのは谷村敬介が慶應蹴球部六十年史に寄せた祝辞の一節である。

「慶應を破るには慶應のやり方を真似していては駄目であるから、新しい方法でやるべきだということに決まりFWのエイト・システムを採用、大正十三年対東大戦には両校共エイトであった。このエイトで慶應とも試合し、京大は一に押し、二に押し、三に押してFWの押しに重点を置いたのである。慶應のセブンのクイック・ヒール・アウトとは全く対照的に異なったものであった」

三高を起源とするエイトFWの研究は、その後東大、京大、明大…など、しだいにそのウイングをひろげ、やがて日本ラグビーはセブン対エイトFWの対決時代を迎えることになるわけだが、谷村の記述がいう1924(大正13)年ごろは、まだ慶應セブンのクイック・ヒール・アウトを突き崩すまでにはいたらなかった。要するに谷村敬介のいう「FWの押し」はセブンFWに効果的だったとしても、勝利をもたらすプラス・アルファに欠けていたといえるだろう。そのアルファをイングランドから持ち帰り、実験的に日々の練習で前述のように試みたのが香山蕃である。

もともと京大のエイトFWには「押し」という強い武器があった。香山蕃はこの長所を生かしつつ戦略的には攻撃権の継続であり、戦術的にはパスとキックの併用でバックスのスピードとテクニックを基盤とするオープンへの展開ラグビーを主眼とした。その点、早稲田が豪州遠征で学んだという展開ラグビーに相通ずるものがあるが、一つ京大と早稲田で違うのは、早稲田の試験台となった豪州FWの3・2・3フォーメーションと5試合も対戦しながら、帰国後の早稲田にはエイトFWへの対策が欠けていた点だろう。せっかく慶應には勝ちながら、その後に対戦した明治に苦戦し、東大には6−19と完敗した要因を探っていけば、このあたりに落ちつくような気もしてくる。

いよいよ京大の真価が問われる東西対抗の開幕である。京大にとって負の条件といえばビジターの一点だけともいえるが、エイトFW同士の対決となった12月28日の東大戦を22−0の一方的なスコアで乗り切った。この東上第1戦でも京大は完封勝利。まずは幸先のよいスタートとなったが、1月1日の第2戦は手負いの慶応が相手。過去2戦して2敗とまだ勝ち星がない。京大にとっては今季はじめて迎える正念場ともいえる試合だった。時事新報の記事(要旨)で試合を再現してみよう。

「慶應側は京大の対東大戦の技倆に鑑みて、スピードあるバックスの活躍を封ずる為、バックローの潰し方に期待してセンターの鄭をも主として防御に備え、高野以下よくハーフ及び宇野の活躍を封じて居た。慶應の敗因は試合の最初に前衛が京大方に圧せられて、得点を加へられたことと巧みなパスを行って敵のバックを完全に抜きながら、京大の如くスタートのあるダッシュとフォローがバックメンに欠けて居るために、京大のカバーを有効ならしめている。バックメンにトライゲッターがなく、スピードが京大に比し乏しかったために後半に於ける萩原の活躍の如き相当に目覚しいものがあったにも拘わらず遂に敗を蒙るに至った。

前半は京大優勢に攻め、後半は前衛の活躍もやや衰え、パス頗る不正確となっていた。京大のバックメンは頗るスピードに富んで、かかる凄いダッシュあるTBは未曾有のものであろう。フライハーフ村山、TB(星名、宇野)、両ウイング馬場、進藤等が活躍し、各個人が試合上の判断にも秀でていた。(以上、時事新報から抜粋)

この記事を読むかぎり、京大フィフティーンは前述の香山蕃式トレーニング法で身につけた個人技、スピード、そしてFW戦優位の試合運びからバックスがキックとパスをうまく使いながら、慶應を圧倒していったようにうかがえる。ただ、後半にはいって京大エイトFWの押しが鈍ったのか、試合の流れは「守りの京大」、「攻めの慶應」と攻守ところを変えたよう。そんな試合の状況を象徴するのが、後半の30分に慶應が京大陣25ヤード内のスクラムからTB攻撃に移り、最後は高野がポスト寄りに飛び込んでトライ。萩原のコンバージョンも決まってあげた5点。時間的にも試合は大詰め。大勢を覆す得点というには程遠いゴールではあったが、せめてもの慰めはここまで失トライ「ゼロ」だった京大からこの年度、初めて奪ったトライという点。おそらく勝利したとはいえ、京大にとっては今シーズン初めて経験する厳しい試合だったのではないだろうか。

しかし、内容がどうであれ勝利は勝利。打倒慶應の悲願こそ早稲田に先(せん)を譲りはしたが、初の全国制覇へ無キズのまま大きく前進したことには間違いない。一方の慶應はこれで2敗。慶應ラグビーが日本チーム相手に初めて経験する屈辱ではあるが、頂点を極めた者が王座から落ちるときとはこういうものなのだろう。草創期の先達たちはYC&ACとの定期戦で敗れることの屈辱から栄光の勝利を勝ち取った。むしろラグビー創始校の真価を問われるのは来季以降の消長ではないだろうか。

東都のラグビーフアンには約3年ぶりにみる京大ラグビーだったが、東大の挑戦を一蹴し、慶應にも勝ってすでに東京で2戦2勝と好調を持続している。それもエイト、セブンの異なるタイプのFWを相手にしながらも、確実に勝ち進んできたチーム力に対し、早稲田のそれはどうだろう。打倒慶應を実現したかと思えば、暮の東大戦に大敗する。せっかく全国覇者決定戦の関東代表と認定されながら、いまひとつ安定しないチームの現状。しかしさすがに早稲田。前哨戦となった1月3日の同志社戦で完全に甦った。

「年末東大に惨敗したのを反省して本領(信次郎)を起用し、遠征メンバーをもって同志社、京大と対戦する。同志社戦には本領を中心としてよみがえったように復調、前半は5−8とリードを許したものの、後半はバックスの活躍によって8対16と逆転した。

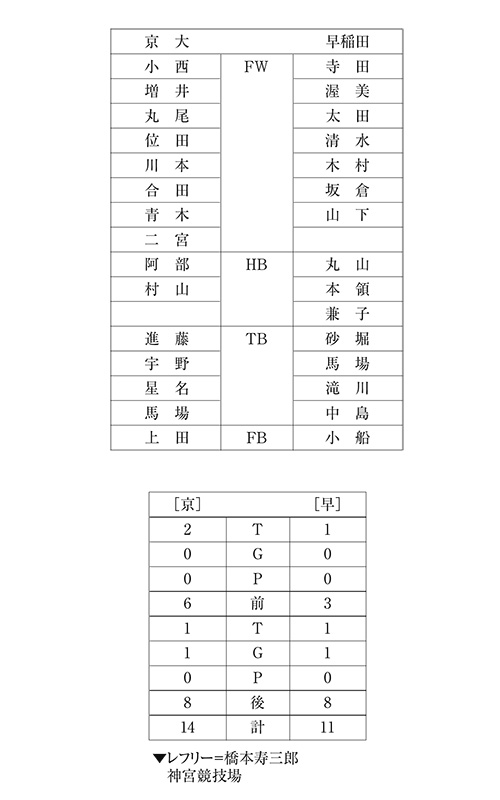

京大戦は明治や東大と同様に8人制FWにペースを乱され、劇闘の末惜敗に終わる。しかし内容的には、見る人にラグビーの興味を満喫させた。(中略)坂倉の京大TB線後にあげたパントからトライして一度は逆転したが、京大は、バックスの活躍によって1トライ、1ゴールを返し、14対11となり、最終戦を飾れなかった。これで京大は初の全国制覇を遂げ、遠征帰りの早稲田は後塵を拝することとなった。」

上記の記述は早稲田ラグビー六十年史からさわりの部分を抜粋したものだが、歴史的な視点から京大の全国制覇を見るとき、そこには日本ラグビーがFWのシステムについて大きな転換期を迎えたことを明確に示している。セブンFW制を遵守してきた慶應、これに習って三高、同志社、早稲田がこのシステムを追随しながら、日本ラグビーは曲りなりにも発展の過程を歩んではきたが、初の王者交替というショッキングな出来事は単にシステムの問題だけにとどまらなかった。日本ラグビーそのものの多元化、多様化をうながす大きなうねりを呼び起こすこととなり、さらには三高でのルール研究という地味ではであるが、ラグビーのさらなる発展には必要不可欠の行為が自然発生的に起こった。日本ラグビー史にはその間の事情を「ルールの翻訳、エイトの採用」の項で以下のように詳述している。

「大正9(1920)年巌栄一が入部してきたが、巌は後進者としての遅れをつめて先進者に追いつきたい熱意に燃え、元来が読書好きで英語が得意でもあったということもあって、原書の翻読に熱中しはじめた。わからないことは、上級の谷井三平や土井太郎に聞き、大正10(1921)年、『コンプリート・ラグビー』の末尾に付録として収録されていたユニオンのルールの翻訳を完成し、これを三高ラグビー部の名でプリントして、自分たちの研究の基礎資料とした。こうして巌中心に研究熱は大いに高まったが、研究のための研究ではなく、敵は慶應、すべては打倒慶應のための努力精進であった。(中略)

原書研究から得た成果の中心は、むしろエイトの戦法戦術であるが、これが実践の段階は11年(大正)ころからで、当初はセブンとエイトを混合して用いたりした。全面的にエイトを採用したのは、12年に巌らが京大に進学してからで、三高は1年遅れの13年からであった。それからの数年間、ついに京大が全国制覇するまでの間が、もっとも研究熱の旺盛だったころで、前記のほかに別所安次郎、星名泰、阿部吉蔵、二宮晋二、青木倹二らも求道者群の仲間入りをした。

このように、今までの日本ラグビーの金科玉条だった慶應システムにメスを入れ、ルール解釈の上にも幾多の誤謬を発見したことは、目的としては副産物ともいうべき成果であったが、翻訳されたルールのプリントが、慶應の『ラグビー式フットボール』につづいて、とくに関西新興ラグビーチームの手引書となり、のちに協会(日本協会)発足の際の統一的ルール制定や、レフリー・ソサイティー新設の基礎資料となったことは大きな貢献であった。」(後略)