島松沢を国道36号から望む美しい谷戸の風景

谷戸、川辺の生き物たち

―――魚―――

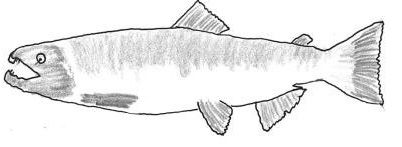

サクラマス

サケ科

道庁が名付け親

大きいものだと70cmにもなる。回遊魚で春に遡上し秋に産卵する。河川残留型をヤマメとも言う。

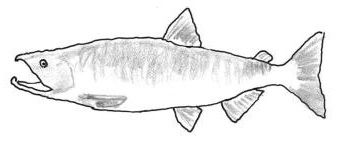

サケ

サケ科

全長50cmほど。1~6年海洋生活を経て10月から12月に生まれた川に戻り産卵する。

エゾサンショウウオ

サンショウウオ科固有種

全長15cmほど。森林に近い止水域に生息している。雪解けの後に池や用水路等で産卵する。

―――鳥―――

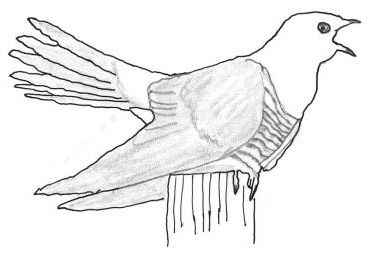

カッコウ

カッコウ科

全長30cmほど。本州では山地の鳥だが、北海道では里地や平地にも生息する夏鳥。

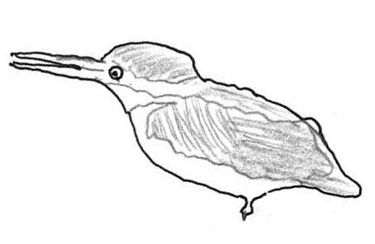

カワセミ

カワセミ科

全長15cmほど。北海道では夏鳥で冬は暖かい場所へ渡る。鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴。

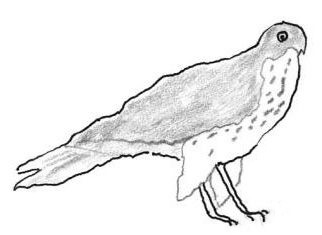

オオタカ

タカ科

全長50cmほど。食物連鎖の頂点に位置する猛禽類。近年は人里近くでもみられる。

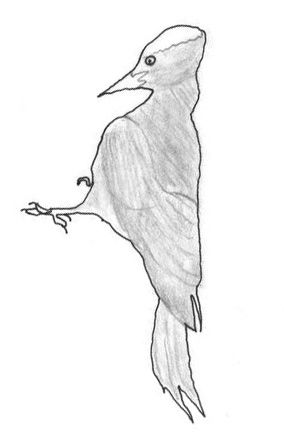

クマゲラ

キツツキ科 天然記念物

全長50cm超えるものもいる。全身は黒い羽毛で頭部のみ赤い羽毛がある。

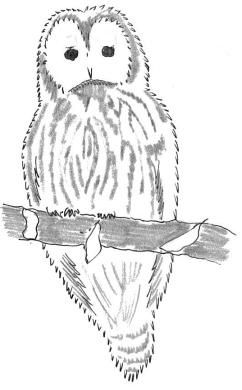

エゾフクロウ

フクロウ科

全長50cmほど。大木の樹洞などに営巣。夜行性で夕方から活動をはじめ、ネズミや小鳥を捕って食べる。

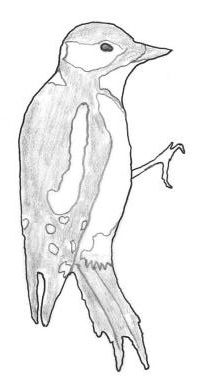

アカゲラ

キツツキ科

全長20cmほど、もともと亜高山帯の鳥だが寒冷地の北海道では低地に生息する。針広混交林で主に見られる。

―――動物―――

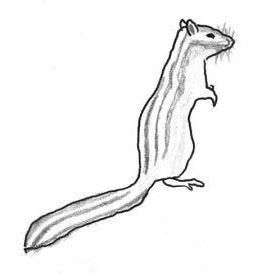

エゾシマリス

リス科

体長は15cmほど、尾は10cmほど。人里近い林野でもみられる。冬は樹洞で冬眠をする。

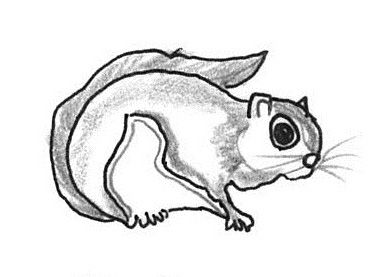

エゾモモンガ

リス科

体長は16cm程。学名の由来は「翼のあるネズミ」夜行性、雑食性。

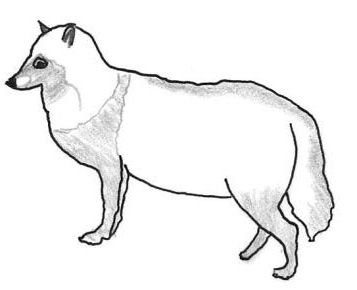

エゾタヌキ

イヌ科

体長は60cm程。里に近い林や、川・沼沢がある地域に生息する。夜行性、雑食性。

―――昆虫―――

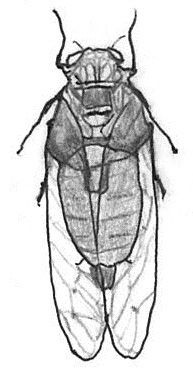

エゾハルゼミ

セミ科

全長2-3cmの小型のセミで、北広島では人家近くでも鳴き声が聞こえる。5月~6月ころに鳴く。

ルリボシヤンマ

ヤンマ科

全長8cmほど、寒冷な気候を好み、池や湿地に多く生息している。雄では斑紋の一部が水色になる

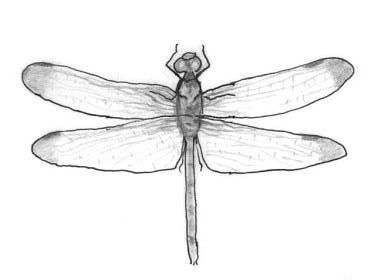

ノシメトンボ

トンボ科

全長は5cmほどの翅の先が茶色いアカトンボ。民家の庭や田畑でもよく見られる。