千歳川周辺の低地には、千歳川とその支流である輪厚川、島松川、音江別川、志文別川、裏の沢川が流入しています。

国道274号を長沼町に向かうと千歳川橋があり、そこから西側をみると、樽前山・恵庭岳などの支笏の山々、藻岩山・手稲山などの札幌の山々、北側には樺戸山地までが望めます。一方で東側をみれば馬追丘陵の背に芦別岳や夕張岳、遠くは日高山脈まで望むことができます。千歳川周辺の低地に立つと天気の良い時には360度これらの山々が壮大に広がります。

千歳川付近から眺めた野幌丘陵と恵庭岳

千歳川の両岸に広がる沖積地(川が運んだ土砂が堆積した場所)は、かつて大雨が降れば頻繁に洪水し、上流から運搬されてきた泥土が溜まった「氾濫平野」でした。泥土に混じって流下した砂が堆積した自然堤防や腐植土が堆積した湿地は、水生や草原性の動植物の住みかとなっていました。現在でも、千歳川周辺の川沿いではアオサギ、ノビタキがみられ、春の雪解け時期にはハクチョウ類やガン類が羽を休ませているのが観察できます。

開拓まもない東部地区を望む

1896年(明治29年)撮影

戦後、北広島の北の里・東部地区では千歳川の大規模な堤防造成により開拓が進み、水田などの耕作地が拡がりました。北広島ではかつてはあった湿地や沼はなくなりましたが、田畑や牧草地などの耕作地が、渡り鳥の越冬中継地としての役割を担い、市民にとっては野鳥が身近に観察できる場所にもなっています。夜は星空観察なども楽しめます。河川にはコイ、ギンブナ、ワカサギなどが生息しており、耕作地の用水路などにはエゾホトケドジョウやトゲウオ類が生息しています。

沖積地の生き物たち

沖積地は、近くに河川や沼地、湿地などの水環境があり、さらにその水を利用して造られた耕作地があり、様々な生き物が生息しています。北広島でも、東部地区・南の里地区の低地周辺で野鳥を多く観察できます。

―――鳥―――

ノビタキ

ツグミ科

体長13cmほど。夏鳥で冬期は南方へ渡る。平地の草原で生息する。

オオハクチョウ

コハクチョウ

カモ科

夏になると繁殖のためシベリアに渡る。日本では冬鳥として10~4月まで渡来

マガン

カモ科

全体が黒っぽい茶色。冬鳥で、北海道は中継地で春と秋にその姿が見れます。

―――魚―――

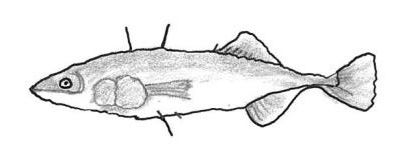

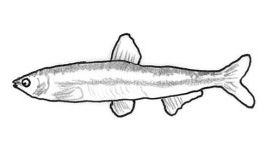

エゾホトケドジョウ

タニノボリ科

全長7cmほど。北海道の固有種で、2007年以降のレッドリストでは絶滅危惧IB類に指定。

イトヨ

トゲウオ科

全長10cmほど。流れの緩やかな河川や湖沼、沿岸の浅い海で生息している。

ワカサギ

キュウリウオ科

全長7cmほど。流れの緩やかな河川や湖沼、沿岸の浅い海で生息している。

―――両生類・昆虫―――

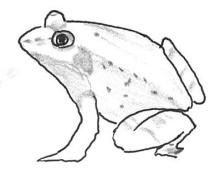

エゾアカガエル

アカガエル科

体長5cmほど。北海道に生息する在来種。肉食性で冬は水底で冬眠する。

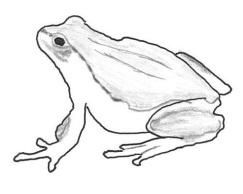

ニホンアマガエル

アマガエル科

体長2cmほど。綺麗な黄緑色をしている。森や水辺、田畑にも生息している。皮膚から毒が分泌しており触った手はよく洗うこと。

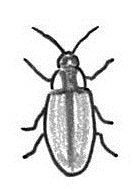

ヘイケボタル

ホタル科

全長1cmほどの小型。水田や湿原といった止水域を繁殖地としている。

湿生の樹、人との関わり

河川沿いや、耕作地の境界や用水路脇などには、湿った土壌を好む植物が多く生育しています。北広島東部の低地では、開拓以前の植生は残っていませんが、開拓後自然に生えてきたり、防風林として人の手によって植えられた樹もあります。恵庭や千歳の低地には開拓時の植生が残されている防風林もあります。

ギンドロ

ヤナギ科

別名ウラジロハコヤナギ。ヤナギの一種。南の里地区では耕作地の防風林として多く植えられた。

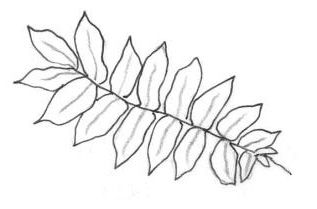

ヤチダモ

モクセイ科

北海道では低地の沢沿いや水路脇で見かける。根が冠水しても生きていけるため、湿地を開墾した耕作地でも適していた。

カラマツ

マツ科

落葉針葉樹で秋には黄葉し葉を落とす。本来高山帯の植物だが、湿原や火山灰の痩せ地でも生育できることから多く植林された。

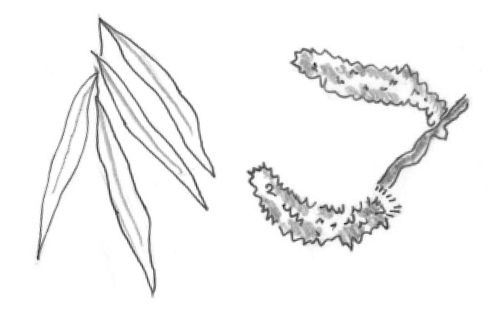

ヤナギ

ヤナギ科

河川沿いや水路脇などの河畔林で多くみられる。ヤナギは種数が多く見分けは難しい。春先にフサフサの毛をまとったような花を咲かせる。

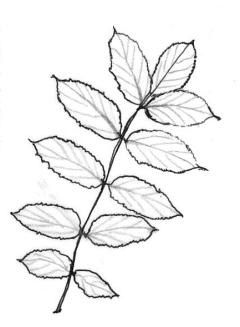

オニグルミ

クルミ科

日本全国に分布しているが、湿潤を好み主に川沿いや窪地、耕作地の用水路脇などに生育している。

ハンノキ

カバノキ科

低地の湿地や沼などの過湿地で生育する。また田の畦や河川の護岸として植樹されることも多い。