常陸国と陸奥国の境に置かれた勿来(菊多)関は、白河関とともに古代東国の重要な関所であった。延暦十八年(七九九)の太政官符には、陸奥国の外散位(げさんみ)三三人に勤務評定を行って、恩賞に預らせようとしたことがみえる。

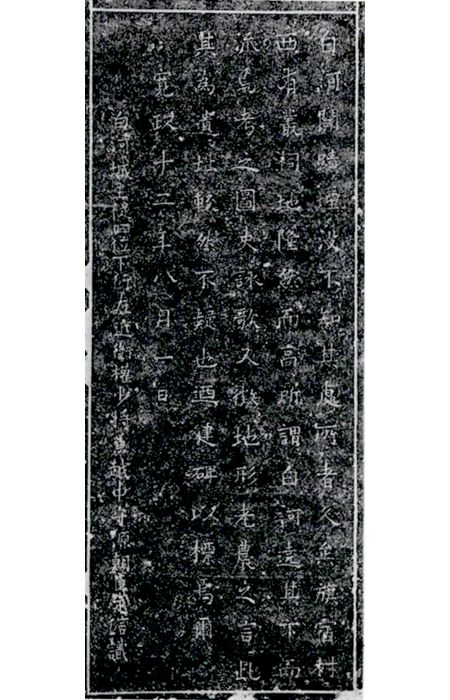

外散位とは定員外の官吏有資格者で、現に官職をもたない者のことである。その中に「白河・菊多〓守(せきもり)六十人」とあるので、白河・菊多関には、三〇人ずつの関守がいたのである。その関守は散位の地位にあるので、おそらく豪族の子弟であろう。したがって、関守の下にはさらに多くの兵士か、下級の人々が勤務していたのである。

『今昔(こんじゃく)物語集』巻第二十六には、これらの関守の活躍をうかがわせる話がみえる。昔、陸奥守(むつのかみ)の某が任国に下るため京を出発して、白河関に入ろうとした時のことである。関にきてみると、供の人の名を書き立てた順序に関に入れ、入れ終わると木戸をしめていた。そこで陸奥守も書立(手形)を目代(もくだい)(代官)に預け、「このような手配を私にもやらせようとするのか」と思いながら、他の人をみていると、関の者どもが立ちならび、「何主の人、入れ、彼主の人、入れ」と呼んで、主人、従者の順序に入るので、「まず、私を呼びに立てるであろう」とその声を聞いていると、四、五人まで呼びあげたので、「私を最後に入れるのだろう」と思い従者を率いて待っていたが、なかなか呼ばない。「みんなを入れ終わった後、私を入れてくれるのだろう」と思っていると、木戸を「ぱたん」と閉じてしまったというのである。この説話から関に入る時、通行者の名を書き立てた手形を関守にみせ、関守は名前を呼びあげて関に入れ木戸をしめたことが知られる。勿来関も白河関と同じようにして、関を通したのであろう。陸奥守でさえも、おとなしく関守の指示に従わなければ関を通ることができなかったのである。