塩焚き用の燃料として用いられた石炭は、その後水戸藩の反射炉、開国による外国蒸気船の燃料など需要が増加の傾向を示してきたため、安政五年(一八五八)神永喜八は上小津田村字中ノ倉・唐虫、小豆畑村字産子沢・小滝・鍋窪など五坑を開いた。

安政三年八月より文久二年(一八六二)の六年間に江戸、横浜、浦賀に喜八が送った石炭の俵数は四万一三八九俵(但し一俵は一六貫目入)にのぼった。この内五〇〇俵は上小津田村産出の石炭で、残りの約四万俵は小豆畑村産出のものであった。当時の掘場は四か所、坑口は一五か所であった。

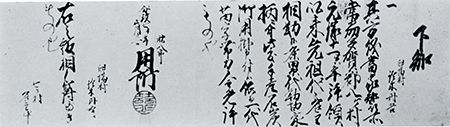

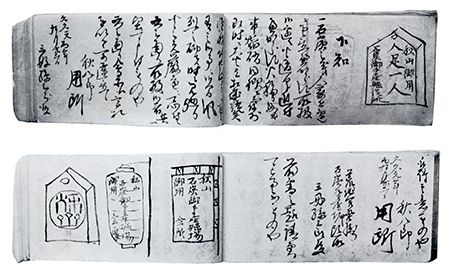

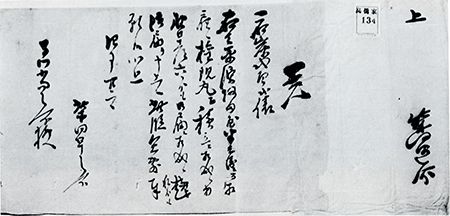

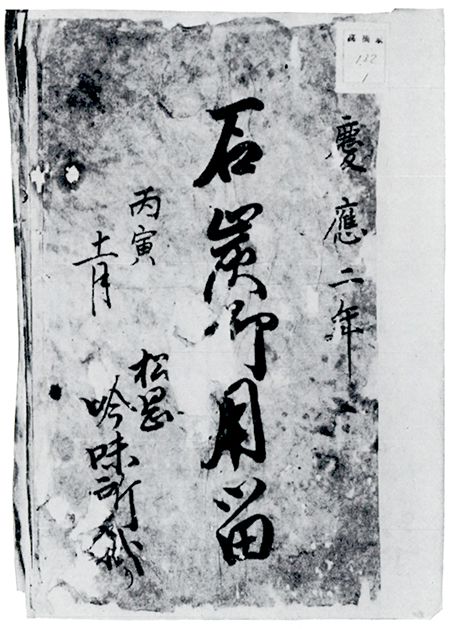

また中山家の郷士木皿村の柴田早之介も採炭販売に大きな力を尽した。早之介は、安政元年二〇石郷士柴田治部衛門のあとを相続し、明治維新後は柴田稲作と称した。「石炭御用留」によれば、早之介は慶応二年(一八六六)の六月より翌年の三月の間に約一三七七俵を出荷している。この内六一〇俵は磯原河岸より横浜へ、四七七俵は平潟より松前へそれぞれ売り渡し、二九〇俵は中山家の命により江戸御用納として幕府に納める予定であったが、船が遭難したので目的を果たし得なかった。

磯原村の緑川岱次郎も手広く採炭事業をしていたらしく、慶応三年七月より九月の間に御用石炭として四八九〇俵を納めている。

このほかに神永喜八と組んだ宇佐美吉十郎、喜八を援助した江戸深川の商人長谷川与惣次の代理人である松本源兵衛らが石炭開発に力を尽したといえよう。

このようにして当地方の石炭の生産は急激に増加し、個人経営から「御手産掘り」すなわち中山家や旗本の直営となっていった。この時期、中山家や旗本諸家の財政状態は窮迫しており、直営にしてより多くの利益をあげようとしたのである。