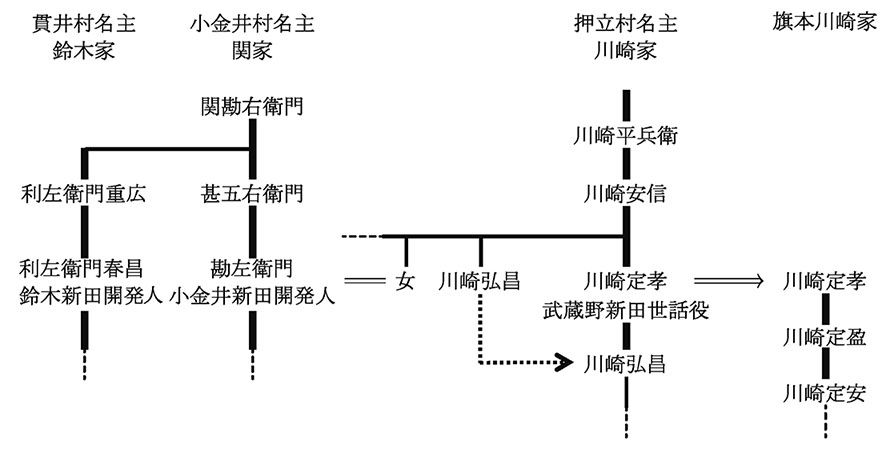

第一章第三節でも見たとおり、小平市域で享保の新田開発にかかわった名主たちのなかには、当初新田開発方役人(しんでんかいはつかたやくにん)の小林平六(へいろく)・野村時右衛門(ときえもん)配下の「武蔵野惣案内(むさしのそうあんない)」となり、のちに新田世話役(しんでんせわやく)川崎定孝(かわさきさだたか)の手代となった鈴木新田開発人の鈴木利左衛門や、鷹場預り案内役となった小川新田名主小川弥市、上水見廻役を勤めた小川弥次郎などのように、開発人が積極的に御用を請け負うなかで開発が実現しており、その最たる者である川崎定孝が旗本-代官にまで昇り詰めたことをふくめて、実は、武士と百姓との境界線は、確たるものではなかったのである。

小川東吾の「御用」を請け負う活動は、行政を請け負うことに加え、経済活動にも及んでいる。東吾は寛政六年(一七九四)から文化四年(一八〇七)の間、相模川(さがみがわ)上流の幕府領の御林(おはやし)からの材木伐(き)り出しと、遠州(現静岡県)と信州(現長野県)の天竜川(てんりゅうがわ)沿いの山間部からの材木伐り出しと、二度にわたって材木御用を請け負っている(第三章第一節)。さらに、享和元年(一八〇一)からは羽州延沢銀山(のべさわぎんざん)(山形県尾花沢市)の銀山開発に乗りだし、同三年に許可されている。

また、東吾は、宝暦年間(一七五一~六四)より展開した、千川上水(せんかわじょうすい)再興運動にも、願い人として名を連ねている。千川上水は玉川上水分水の一つで、元禄九年(一六九六)に保谷村(ほうやむら)(現西東京市)から分水し、多摩北郊地域を石神井(しゃくじい)・練馬(ねりま)(現練馬区)と流れて板橋(いたばし)(現板橋区)にいたり、板橋から江戸市中東部の上水として用いられた。千川上水は享保七年に上水としての機能を停止し、分水流域村々の用水としてのみ用いられるようになるが、宝暦年間より、千川上水を維持管理していた千川家を中心に、上水としての再興運動が展開する。再興運動は千川家を中心に願人仲間を結成して行われ、天明元年(一七八一)に再興する。願人仲間は江戸市中の流域町の浅草などの町人が中心で、もと幕府御城坊主の宇田川長十郎(うだがわちょうじゅうろう)なども運動に加わるが、唯一、多摩地域の百姓なのが、小川弥次郎(東吾)である。弥次郎は玉川上水水元の羽村への案内人として仲間に加わるが、その理由は、千川上水に再度上水として水を流すためには、玉川上水の流量を増やす必要があり、そのためには、羽村堰(せき)を普請する必要があり、それを請け負う、というものであった。父が上水見廻役を勤めていたことから、玉川上水をよく知る弥次郎の存在は、千川上水の再興をインフラ面から裏付けるために、必須のものだったのだろう。千川上水請負人となった小川家はその後、羽村堰の普請を請け負う一方(史料集二七、一七八頁)、千川上水分水口元村である保谷・関前(せきまえ)両新田において、分水口の相対地での甘藷(かんしょ)栽培を命じられている(大嶋陽一「宝暦・天明期の千川上水再興運動」)。

このように、享保の新田開発後の小平市域の村々では、村役人たちが村と身分を越えて、さまざまな御用を請け負う現象が見られた。村々では、たとえ開発人だったり、さまざまな由緒があろうとも、同じ百姓であるならば上下はないとの平均化作用が働き(深谷克己『江戸時代の身分願望』)、これにより一六〇〇年代の土豪的な村役人たちの権益は制御されていくが(第一章第一節)、一方で村役人たちは、御用を請け負い、一時的な武士身分を獲得することにより、地域のなかでも突出した(村役人とは質の異なる)地位をえようとするのである。幕府やさまざまな役所、領主にしても、複雑化する社会を文書のみで把握したり、あるいは随時役人を派遣したり詰めさせることは、人員的にも経済的にも不可能であった。村役人たちの身上がり願望を捉えることにより、円滑な支配を実現していたのである。こうした現象は、一方で、武士身分と百姓との境界を曖昧にすることでもあり、また、御用を請け負うことにより、それにふさわしい武士たらんとする村役人たちの自覚は、御用を請け負うことができる=治者としての実力を持つ者こそが武士であるとの、身分を相対化する視点を胚胎(はいたい)していた。そして、幕末にいたると、こうした階層の人びとによる政治運動が展開するのである。

|

| 図2-73 川崎家・関家・鈴木家関係系図 |