伝染病と地域の医師たちが本格的にかかわるのは、一八七七(明治一〇)年のコレラ病予防法公布以後である。一八八〇年には伝染病予防規則が公布され、医師―町村衛生委員―郡区長―警察・府県―内務省というルートで伝染病の発生が報告され、対応がとられる体制が構築された。このとき伝染病とされたのは、コレラ・腸チフス・赤痢・ジフテリア・発疹チフス・天然痘の六種である。

宮崎家の記録のなかで、伝染病にかんする記録(検死記録、伝染病初期・後期報告書)の占める割合は大きい。村の医師には、伝染病を食い止め、治療することが期待されていた。全国的にコレラが大流行するのは一八七七年から七九年、八二年、八五年、九〇年で、全国で数万から一五万人に至る死者を出している。小平では、一八八二年八月のコレラが酷(ひど)く、義智の記録でも、八点のコレラの診療記録が確認できる。なかには、妊娠中にコレラに罹り流産してしまった女性もあった。義智はコレラの治療のありかたについて、コレラ患者が漢方医によって中暑(暑気あたり)と診断され、見当違いな投薬をされて手遅れとなってしまった経験などから、「流行病施治之義ニ付伺」とする意見書を提出している(近現代編史料集⑤ No.一四)。義智がここで指摘する当時の伝染病対策の問題点は、西洋医と漢方医の診断のズレである。西洋医がコレラと診断し、警察署へ報告したうえで治療をしていても、漢方医が霍乱(かくらん)(消化器疾患)や中暑と診断し、別の投薬をしてしまった結果、手遅れとなったケースがままあり、患者もコレラの病名を嫌い、コレラと診断されると、漢方医の診断を仰ぎたがるため、こうした事態が蔓延しているというのである。義智は、診断結果が異なった場合、第三の医師に判定を仰ぐことを制度化すべきだと意見を述べている。

もう一通の伺書では、小平のコレラ蔓延の危機が指摘されている(近現代編史料集⑤ No.一五)。コレラは玉川上水上流よりもたらされるため、玉川上水を飲用している村落は「病勢直前」だという。こうした状況にあるにもかかわらず、小平の漢方医のなかには、コレラなどという病気はみたことがなく、すべて霍乱にすぎないと主張する者もいて、結果的に手遅れとなったことがあったという。義智は、漢方医の医療の巧拙はともかく、少しでもコレラの疑いがあるのなら、それに気づいた医師や警察署派出官がただちに報告する義務を負わないと、霍乱と診断されたまま死去した場合など、そこから伝染していくことを防げない、と危機感を表明するのである。

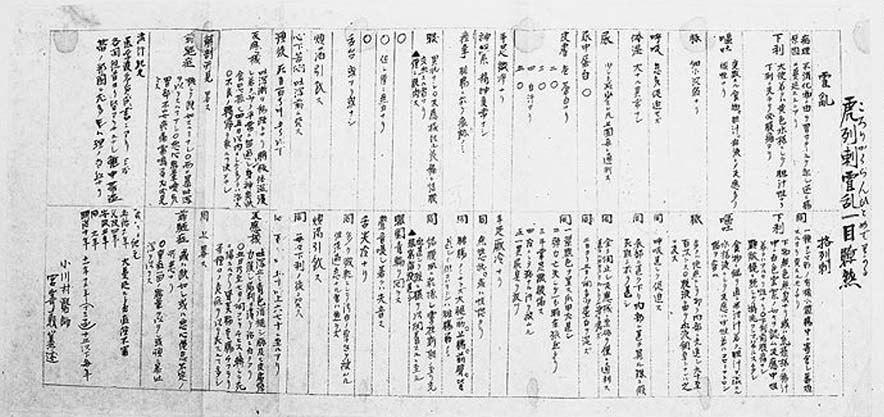

こうした義智の危機感は、自らのコレラ対策の処方をマニュアル化する情熱へと向かう。義智は「虎列刺霍乱一目瞭然(ころりかくらんひとめでわかる)」という、コレラと霍乱の特徴をまとめた一覧表を作成した(「虎列刺霍乱一目瞭然」図1-23)。この表では、病理・下痢・嘔吐・脈・呼吸・体温・尿・尿中蛋白・皮膚・手足・神経系・痙攣(けいれん)・眼・声・舌・渇き・死亡率・病後・予兆・流行起源について、それぞれの特徴を比較しており、症状をこの表に従って比較すれば、コレラを見逃すことはなくなるというのである。これが頒布されたかどうかはわからないが、ここには、地域で活躍していた西洋医が伝染病を必死で食い止めようと、漢方医の存在を前提に、診断・治療の水準を上げるべく努力していた姿をみることができる。

図1-23 ころりかくらんひとめでわかる(「虎列刺霍乱一目瞭然」)

その後、宮崎家では義智の息子杉太郎が医業を継ぎ、小平村制以降の村の医療を支えた。一九〇九年に北多摩医師会が結成されているが、その創立メンバーに宮崎杉太郎と国分寺の本多雖軒の名をみることができる。