| 表6-13 婦人教室「働く母親と子どもの成長」のプログラム | ||||

| テーマ | 月日 | 内容 | 講師 | 概要 |

| 母親をとりまく諸問題 | 9/17 | 私の受けた家庭教育 | 羽仁説子(子どもを守る会々長) | 家庭の変遷など。青年期の子供の教育に手をかけ過ぎているため,「責任感のある人間」が育たない |

| 9/24 | 家庭の経済と国の経済 | 森七郎(神奈川大学教授) | 婦人の経済的な独立は難しい。また,主婦が働きにでる30代後半~40代は,子供の教育にとって大切な時期(中学2年~高校2年)。このため,経済的な問題のみで働きにでることを考えてはならない | |

| 10/8 | 現代の家族制度と将来の家庭 | 遠藤厚之助(東洋大学教授) | 家族の歴史,世界との比較。家族法の問題 | |

| 10/15 | 老後の生活設計 | 吉田秀夫(法政大学講師) | 日本の社会保障が貧弱であることと対策 | |

| 働く母親と子どもの成長 | 10/22 | 母親が働くということ | 橋本宏子(白梅短大講師) | 橋本自身の体験談。「たとえパート的職業でも,片手間にやろうと考えるべきではない」 |

| 10/29 | 働く母親の実態と課題 | 〃 | 働く女性は「『働くことの自覚と自信』」を伸張させ,団結して待遇改善に取り組むくらいの姿勢が必要 | |

| 11/5 | 働く母親と子どもの教育(1) | 山住正己(日本社会事業大学講師) | 親が子供に行う教育・しつけの問題点 | |

| 11/12 | 〃 (2) | 〃 | 〃 | |

| 母親の課題 | 11/19 | 働く母親と子供の成長-パネル- | 橋本宏子、山住正己、助言者 | 受講者4名の感想文をもとに,仕事に就きながら家事,育児を行うことの良い点,問題点を話し合う |

| 11/26 | 母親の課題(1) | 助言者 | ||

| 12/3 | 母親の課題(2) | 〃 | [これまでの感想をもとに座談会形式で話し合った後、助言者がまとめを行う] | |

| (出典)小平市公民館「働く母親と子どもの成長(その1)」・「同(その2)」・「同(その3)」・「同(その4)」(『月刊社会教育』第12巻11号・同巻12号・第13巻1号・同巻2号、1968年11月-1969年2月)、小平市公民館『婦人問題講座』所収のメモ資料などより作成。 (注1)助言者は、小川利夫(日本社会事業大学教授)、室俊司(立教大学助教授)。 (注2)各回の時間は9時30分~12時30分。前半は講義、後半は2グループに分かれて話し合いを行う。 (注3)12月3日の概要は、月日が記されていないメモの内容から日にちを推定したため、括弧書きにしてある。 | ||||

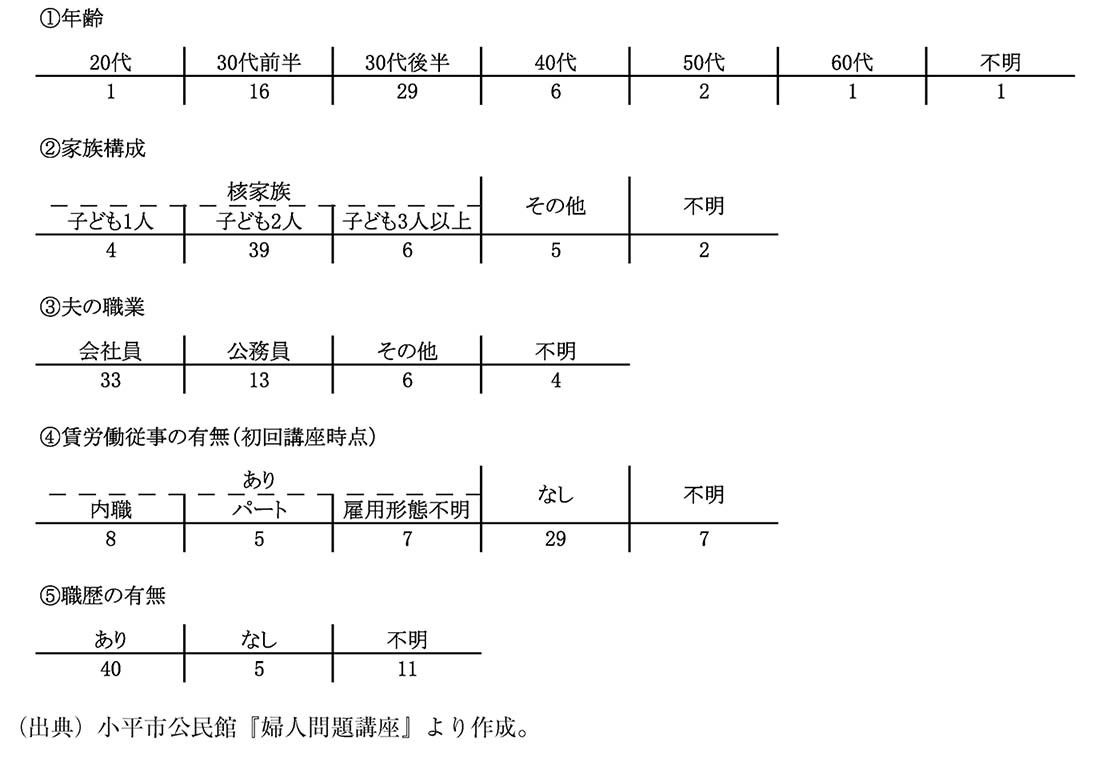

表6-14は、九月一七日、第一回目の際に実施されたアンケートの記載をまとめたものである。これらの表から受講者の特徴をみると、夫がサラリーマンとして家計を支える核家族の家庭において、専ら家事に従事する(無職、あるいは非正規労働者が多い)三〇代の女性が多く参加したことがわかる。また、職歴の有無をみると何らかの職業に就いた経験をもっており、表には記していないが、事務職や教員、公務員など高い学歴を要する職業が多い。結婚を機に退職しながらも、再び家庭の外で働くことに意欲的な女性が多く参加したといえる。ただし、五六名の受講者のうち、全回出席したと思われる者は二名のみであり、また、女性たちの感想文をみると、子どもの教育や家事に従事することと、職業をもち家庭の外で働くこととの間で考えが揺れ動いていた。

表6-14 婦人教室「働く母親と子どもの成長」の受講者(56名)

たとえば、「銀行預金部」に五年間勤務した経験をもち、初回の講座時点で無職であった三一歳の女性(家族は会社員の夫、七歳と五歳の子ども)は、当初は主婦業に専念したいという志向が強かったが、次第に自己の能力を試すために再就職することを強く望むようになった。一一月一二日の第八回目の講座が終わったのちの感想文には、以前の銀行勤務では「腰掛け的な働きしかせず、女性に重要な仕事を与えてくれないのを良い事に、仕事以外のおけいこ事とかおしゃれとか、ショッピングに力を入れていた様に思います。そんな仕事の仕方に悔があるのです。〔中略〕もう一度自分の能力を試したいと切実に思うのです」と書いている。

また、全一一回の講座に出席したと思われる三九歳の女性(家族は会社員の夫、九歳と七歳の子ども)は、「計算事務」に七年間従事した経験をもち、初回の講座の時点で「内職」をしていた。この女性は、職業をもって外で働くことと家庭を両立したいとの希望から参加したが、当初の四回を受講した時点では職業をもつことに消極的になった。続く四回の講座の後は、男女平等を実現する「社会参加」の志向とともに職業をもつことに積極的になったものの、最終日におこなわれたと思われる座談会では、子供の教育上の問題から家庭の外で働くことについて自分は自信がないが、娘には「何かこう外で働くことを身につけさして生きがいのある人生を送らしてやりたいと本当に強く感じました」と述べている。この女性は、生き方をめぐる現実と理想との間で揺れ動いていた。

すべてのプログラムが終了した時点で、市の社会教育担当者と『月刊』の担当者が出席して開催された座談会において、「家庭婦人の意識を変えるというのは大変である」という意見が多かったことは、揺れ動く女性たちの前で、企画者側の当初の意図が果たされなかったことを示している。