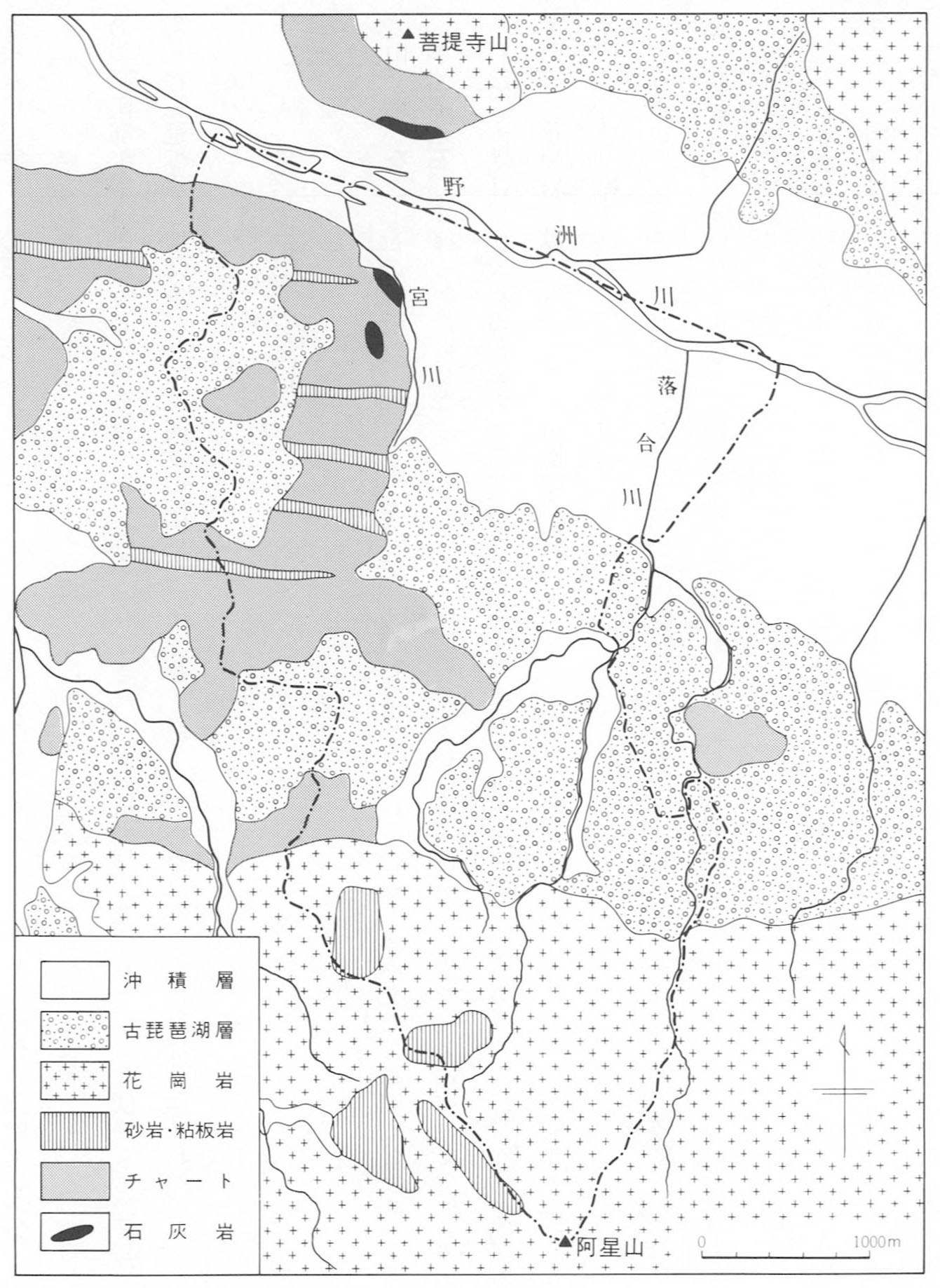

図3 石部町周辺の地質図

| 地質時代区分 | 何年前か | おもなできごと | 石部および周辺地域のできごと | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 新生代 | 第四紀 | 沖積世(ちゅうせきせい) | |||

| 洪積世(こうせきせい) | |||||

| 第三紀 | 鮮新世(せんしんせい) | ||||

| 中新世(ちゅうしんせい) | |||||

| 漸新世(ぜんしんせい) | |||||

| 始新生(ししんせい) | |||||

| 暁新世(ぎょうしんせい) | |||||

| 中生代 | 白亜紀(はくあき) | ||||

| ジュラ紀 | |||||

| 三畳紀(さんじょうき) | |||||

| 古生代 | 二畳紀 | ||||

| 石炭紀 | |||||

| デボン紀 | |||||

| シルリア紀 | |||||

| オルドビス紀 | |||||

| カンブリア紀 | |||||

| 先カンブリア代 | |||||

| 45億年・地球の誕生 | |||||

石部の山地は、火成(かせい)岩の花崗(かこう)岩と古生層(こせいそう)の堆積岩から構成されている。このうち最も広く分布するのが花崗岩である。花崗岩は厚く堆積した古生層の下に、およそ八千万年前の中生代白亜(はくあ)紀にマグマが突き上げてきて、地下でゆっくり冷え固まってできた岩石である。

ところが、地下でできた花崗岩が現在石部の山地を広くおおっているのは、その後の地殻(ちかく)運動で、この一帯が徐々に隆起し、それにともなって花崗岩の上方をおおっていた古生層が侵食された結果、花崗岩体が地表に顔を出してきたのである。

しかしながら、花崗岩体にもその表面近くに凹凸(おうとつ)があったため、花崗岩体のうちでも凸部の方が早く地表に顔を出し、凹部にあたる部分は侵食がおくれるため、そこでは古生層が侵食からとり残される。

すなわち、かつては阿星山一帯にも古生層の岩石がおおっていたのであり、現在古生層が分布する山腹の一部や山麓に位置する下山(しもやま)や灰山(はいやま)、金山(かなやま)、松籟(しょうらい)山などの小規模な低い山地は侵食の遅れた部分にとり残された古生層の堆積岩からなる山地である。

なお、花崗岩の表層部は、花崗岩体を構成する石英・長石・雲母のうち、長石と雲母が温暖湿潤な気候下では風化しやすく、土壌化が速いため侵食されやすい。特に樹木を伐採したり、山火事などで植被が無くなったりすると、侵食が急に進むため、岩肌が露出したり、風化層の厚いところではバッドランドを形成させやすい。

石部の山地も、今は緑におおわれているが、古い絵図や明治時代の地形図を見るとかなり荒れていたことがわかる。信楽・田上(たなかみ)山地の一部には、現在なお禿山(はげやま)が目立つところがある。石部の山地を再度荒廃させないように我々は心がけねばならない。

次に、古生層の堆積岩は、いつごろどのような環境で形成されたのだろうか。この地層は石部町域にこそ少ないが、近江盆地をとりまく山地の大部分を構成し、日本列島の土台を造った岩石のひとつであり、この地層には秩父(ちちぶ)古生層の名がつけられている。その誕生は、はるか二億数千万年前の古生代の二畳紀(にじょうき)までさかのぼる。まだ日本列島のかけらもない太古のことである。当時中国大陸から、現在の日本海付近まで広大なカタイシア大陸がのびていた。この大陸の東縁には、大陸を縁どるように地向斜の海(大陸にそって細長く続く海底の凹地)があった。

この海底に大陸からもたらされた砂泥が厚く堆積し、それが長期間を経るうちに徐々に団結して岩石となったものである。

長い間海底にあって厚く堆積した地層は、中生代のはじめの造山運動によって、大規模な褶曲(しゅうきょく)をともないながら海面上に顔を出し、ついには現在のアルプス、ヒマラヤそして日本列島のような山地を形成したのである。

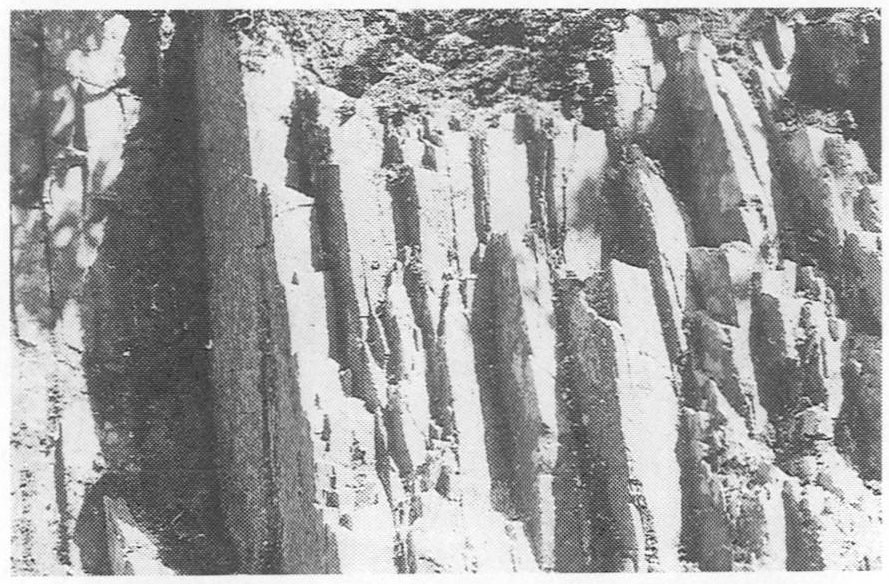

古生層の岩石のうちでも、石部付近に最も広く分布するのはチャートである。チャートは放散虫の化石が含まれることから、かなり深い海底で静かに堆積した地層であることがわかっている。

また、チャートは岩質が緻密(ちみつ)で固いため、現在下山一帯で見られるように砕石されて、河原の砂利のかわりに建設用のコンクリート骨材などに利用されている。粘板岩もかつては採石され、硯石などに使用されていた。

写2 雨山・宮川付近のチャート

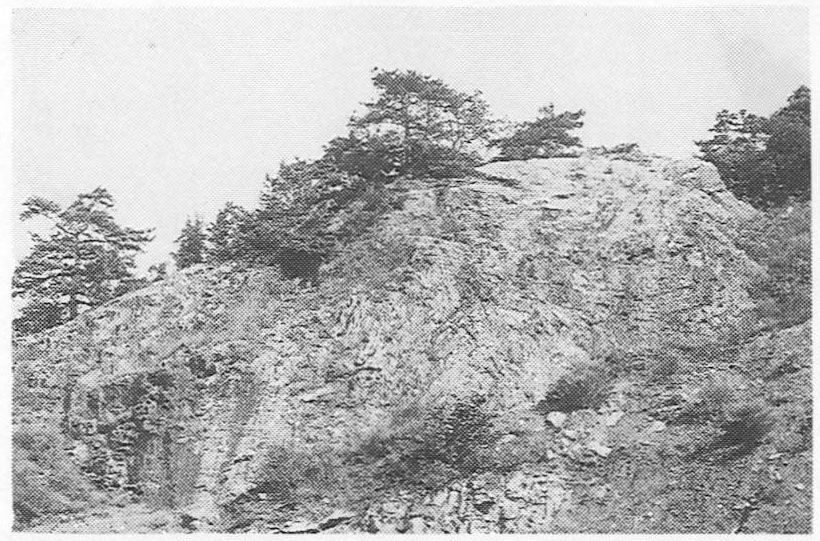

さらに、ごくわずかな面積だが石部には、石灰岩も分布している。石灰岩は暖かい海に生息するサンゴや海ユリなどの遺体が集積し岩石化したもので、当時の海の環境を指示してくれる。

ところで、石灰岩は岩体内の断層や節理などの割れめに地下水が流れ込むと溶食しやすい。溶食が進むと鐘乳洞が形成される。我国の代表的なものとしては山口県の秋芳洞があげられる。滋賀県では洞の形状から風穴(ふうけつ)と呼ばれることが多く、鈴鹿山地の北西麓に位置している「佐目(さめ)の風穴」や「河内の風穴」などがその例である。

ところで、石部の石灰岩地域でも小規模ながら灰山の北西麓に鐘乳洞が形成されている。

石部では、古くからこの石灰岩を採石し、石灰(いしばい)として商品化していた。採石は後述するように明治期に最も盛んとなるが、その後は徐々に減少し、戦後間もなく閉山した。しかしこのような歴史を経てきたことを示す地名として灰山の名が残ったのである。

写3 灰山の石灰岩採石跡

灰山周辺は石灰岩の採取によって地形が大きく変ってしまっている。

同様に、灰山の背後には金山の名がある。ここはかつて銅鉱石を採堀していたことにちなむ山名なのである。銅鉱は先述したように、花崗岩マグマが、古生層の堆積岩の地下へと上昇してきた折、古生層の一部が高温高圧を受けてホルンヘルスという変成岩へと変質し、同時に銅鉱石も接触鉱物として晶出したものである。

さらに阿星山の中腹の花崗岩体との接触部に残る古生層の分布地域ではマンガン鉱ができている。ここでも戦後しばらく採鉱されたが、まもなく閉山した。