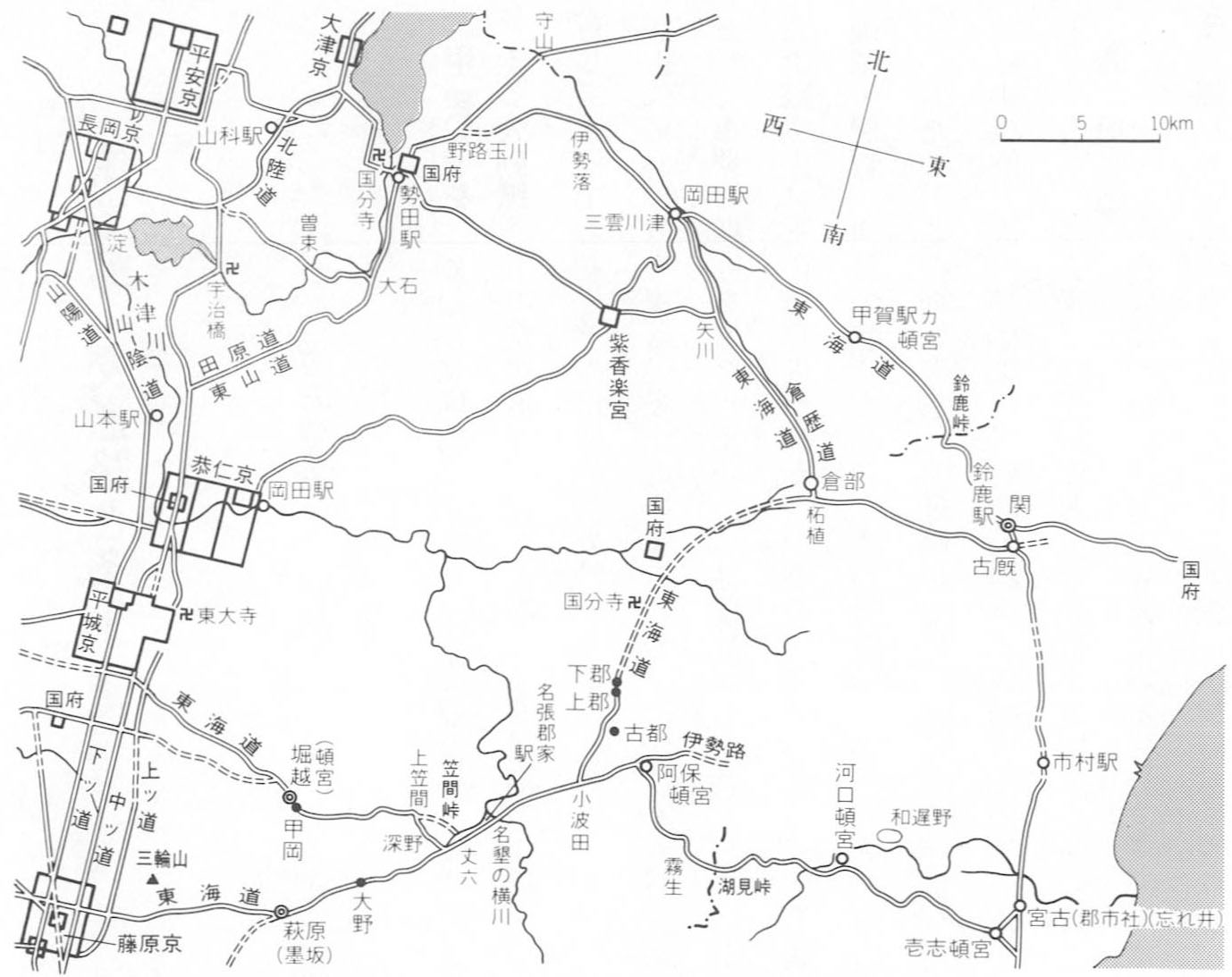

大津京時代の東海道は、草津市付近で東山道と分かれ、甲賀郡を抜けて柘植付近で旧道に連なっていた。この道は、『日本書紀』に書かれた壬申の乱(じんしんのらん)の記事にある鹿深(かふか)(甲賀)を通るもので、「倉歴道(くらふのみち)」と記されている。大津京にいた高市(たけち)皇子が、大海皇子と「積殖山口(つむえのやまぐち)」(三重県阿山郡伊賀町付近)で合流する時に通ったのは、この道であった。しかし、六年といった短命で廃都となった大津京とともに、倉歴道も官道としての東海道の役目を終わることになる。

東海道がその地位をとり戻すのは、延暦(えんりゃく)三年(七八四)に都が長岡京に移ってからのことである。この時期以降、近江には再び東海・東山・北陸の三道が通過するようになった。この三つの官道は、条里地割(じわり)に関連し、多くの場合計画的・直線的な官道であったと考えられている。おそらく、この時期の石部付近の東海道も、大津京時代の倉歴道に比べ、より整備された計画的なものであったことが推定される。

このように、東海道の変遷とそれに関連した条里地割の施行は、古代の甲賀郡の地域構造に大きな影響を与え、近江国の中でも特色のある地域の形成に貢献したものと思われる。

図27 畿内の古代官道のルート(足利健亮氏の図を一部改変した。)