律令制下では、僧尼の山林修行は官司の許可を要した。養老(ようろう)二年(七一八)や天平宝字八年(七六四)の山林修行禁令からうかがうと、山林修行は、その神秘性と呪術性が人心を惑わす恐ろしい「邪法」に転化しやすく、国家はそれを禁じたにすぎない。逆にいえば、僧尼が自己研鑽の純粋な禅行修道を目的にした場合は、これを「清行」とか「浄行」といい、そこで体得された法力に期待し、かれらを「禅師」と尊んだ。南都六宗の難しい教義を解する学力もまた山林修行で涵養されるといわれ、官大寺の学僧は都府を離れて深山に籠もったのである。

奈良時代の山岳寺院は、吉野の比蘇(ひそ)寺は元興寺・大安寺と、室生(むろう)山寺は興福寺というように、平城京からの往還にほどよい距離にあって、かつ官大寺と別院のような関係をもっていた。平城京の北方に位置する近江南部の山岳もまた山林修行の適地であったことは想像に難くない。聖武天皇が盧舎那仏の造顕を紫香楽で開始したこと、大仏殿等の建築に甲賀郡や栗太郡の杣(そま)から木材を切り出したことなど、東大寺と甲賀・栗太両郡の山岳地帯は関係が深かった。東大寺の造営に尽力し、初代の別当となった良弁(ろうべん)僧正と、金粛(こんしゅく)菩薩と称する修行者――良弁は金鷲(こんしゅう)菩薩の異称をもつので、金粛菩薩も良弁のことをさすと考えられるが、『興福寺官務牒疏(かんむちょうそ)』の諸寺開創伝承によれば、金粛菩薩は良弁とは別人で、文武・元明・元正朝(六九七~七二四)に活躍している――を開山とする寺院が近江では湖南地方の山腹・山麓に多い。石部町の阿星山寺はそのひとつである。

元明天皇の和銅年中(七〇八~一五)、金粛菩薩が甲賀郡の大岳(阿星山)の霊地を開き、初めて仏門弘道の精舎(しょうじゃ)(寺院)を建て、数宇の殿堂を構え、僧坊が甍(いらか)を並べ、阿星寺と号したが、魔風のため火災にかかり、本尊の千手千眼観音像は常楽寺に飛んで来たという(『常楽寺文書』「近江国常楽寺勧進帳」)。今日、山腹にある「堂立(どうだて)遺跡」や「阿星寺跡」と名づける寺院遺跡は、往時の阿星寺の一部であろう。

また、『栗太郡志』所引の「金勝山大菩提寺流記(るき)」によると、伊富貴(いぶき)(伊吹)の麓に補陀(ふだ)・名超(みょうちょう)・日光・松尾の四ケ寺を開いた名超童子(三周沙門ともいう)は、阿星寺に住み霊験を示したが、いわれない理由で殺害され、大同(だいどう)四年(八〇九)七月十四日に没した。その後、名超童子は大悪霊となり、金勝寺(こんしょうじ)(栗東町荒張)に敵対し、弘仁二年(八一一)正月一日に同寺を滅亡させた。再興のあともなお危害を加えるので、大講堂の後戸(うしろど)に名超童子をまつり、長日不断にその菩提をとむらい、害心を散らしめたという。

阿星山の西方へ峰が続く竜王山の中腹にある金勝寺は、大菩提寺と称し、養老元年(七一七)金粛菩薩の開創と伝える(『興福寺官務牒疏』)。寛平(かんぴょう)九年(八九七)の太政官符(だじょうかんぷ)によれば、金勝寺の古跡をたずねるに、むかし金粛菩薩と号する「応化(おうけ)の聖人(しょうにん)」がいて、朝廷の尊崇と庶民の帰依をうけたが、金粛菩薩の没後は興福寺の願安(がんあん)がこの山に入り修行し、弘仁年中(八一〇~二四)に伽藍を建立したとある(『類聚三代格(るいじゅうさんだいきゃく)』)。金勝寺の金粛菩薩開創の伝承はかなり早い時点で成立していた。

金粛菩薩と名超童子は、山林修行者を偶像化した架空の人物であろうが、開創期に登場する人物が共通することから、阿星寺と金粛寺はその歴史において密接な関連性をもっていたと考えられる。『興福寺官務牒疏』に述べる諸寺開創の伝承で、金粛菩薩が開いたとする主な寺院は、観音寺(金勝寺東北隅、現栗東町観音寺)・少菩提寺(甲賀郡檜物(ひもの)郷、現甲西町菩提寺)・正福寺(甲賀郡花園里、現甲西町正福寺)・薬王寺(甲賀郡池原荘、現水口町三大寺)などである。観音寺は阿星山西中腹、少菩提寺は菩提寺山東麓、正福寺は岩根山南麓、薬王寺は飯道山東中腹にそれぞれ位置した。このように竜王山・阿星山・飯道山連峰の山腹および野洲川対岸の山麓に金粛菩薩開創の寺院が点在することは興味をひく。その中核が地理的にいえば阿星寺なのである。

写19 石部周辺良弁伝承寺院 「興福寺官務牒疏」には良弁に関する伝承をもつ寺院が多く出ている。金勝寺(右上:栗東町)金勝山山頂付近に位置する。

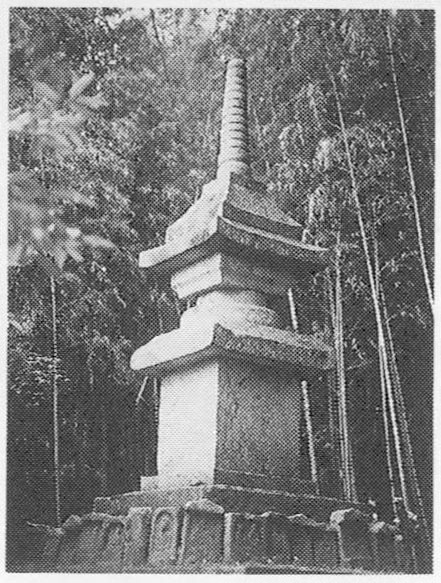

少菩提寺跡(右下:甲西町)本堂跡に残る多宝塔は、仁治2年(1241)の造立銘をもつ。

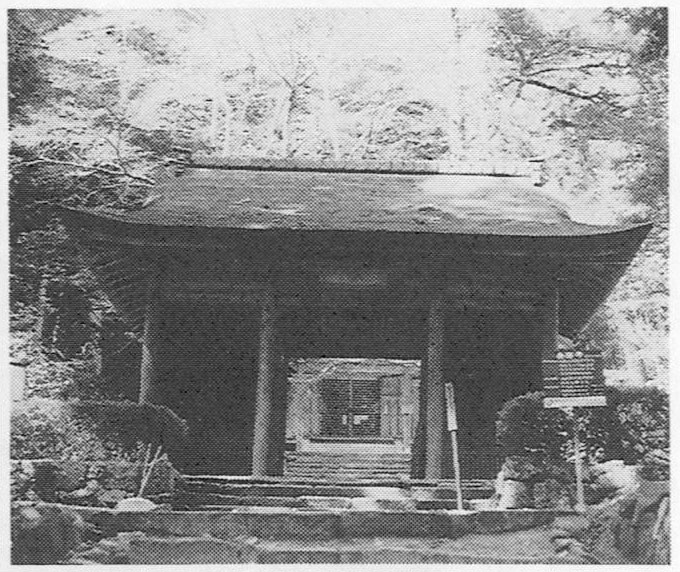

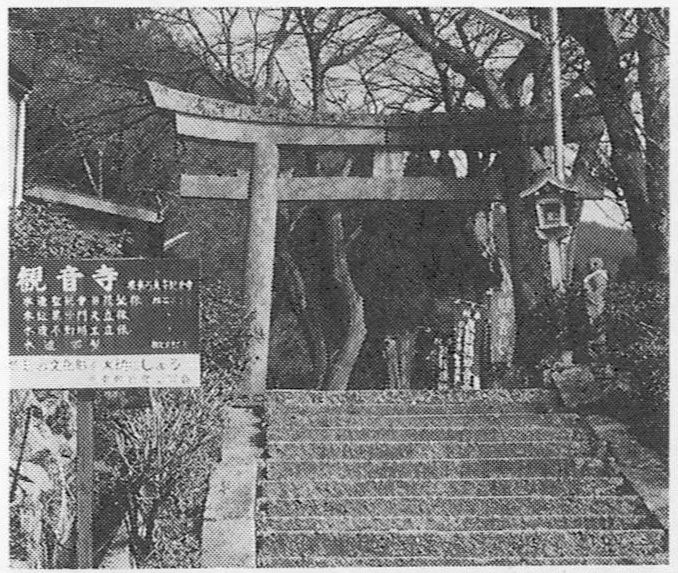

観音寺(左上:栗東町)は金勝寺二十五箇別院のひとつに数えられている。鎮守社白山神社の鳥居が境内の入口に立っている。

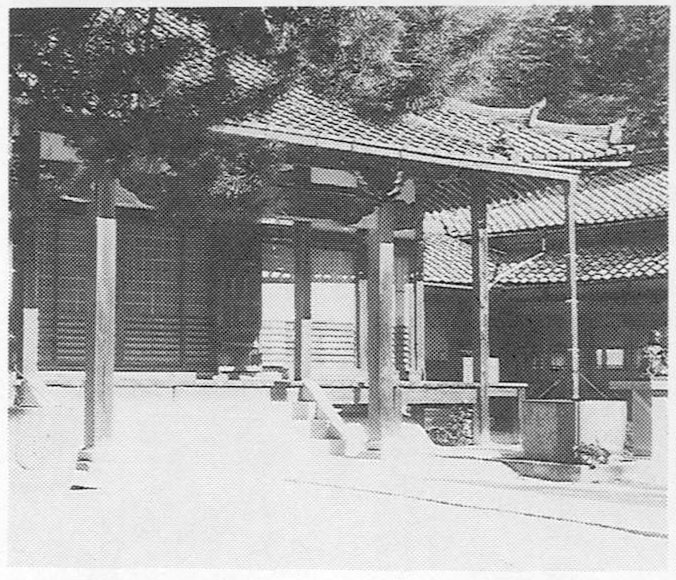

正福寺(左下:甲西町)は奈良・平安時代には七堂伽藍を構え、隆盛を極めたといわれる。

ところで、金勝寺の別称「大菩提寺」に対する「少菩提寺」は般若台(はんにゃだい)院とも号したが、天暦(てんりゃく)元年(九四七)の太政官符に「金粛菩薩の霊応地なり」とあって(『甲賀郡志』)、右にみた各寺の金粛菩薩開創の伝承は平安時代には広く定着していたと思われる。伝承を歴史事実と断定することは躊躇するが、おそらく奈良時代の前半のころから、平城京の官大寺の学僧や無名の修道者たちが近江南部の山岳に入り、峰や谷の閑寂な所に道場(山寺)を営み、精進練行(れんぎょう)した。かれらは金粛菩薩を開祖と仰ぐ山林修行者の集団をなしたのであろう。そして紫香楽宮が造営された聖武天皇のとき、宮都の北や西の山岳に存在したこれらの山寺は、王城鎮護の役割を与えられて〝公的〟な寺院となったに相違ない。

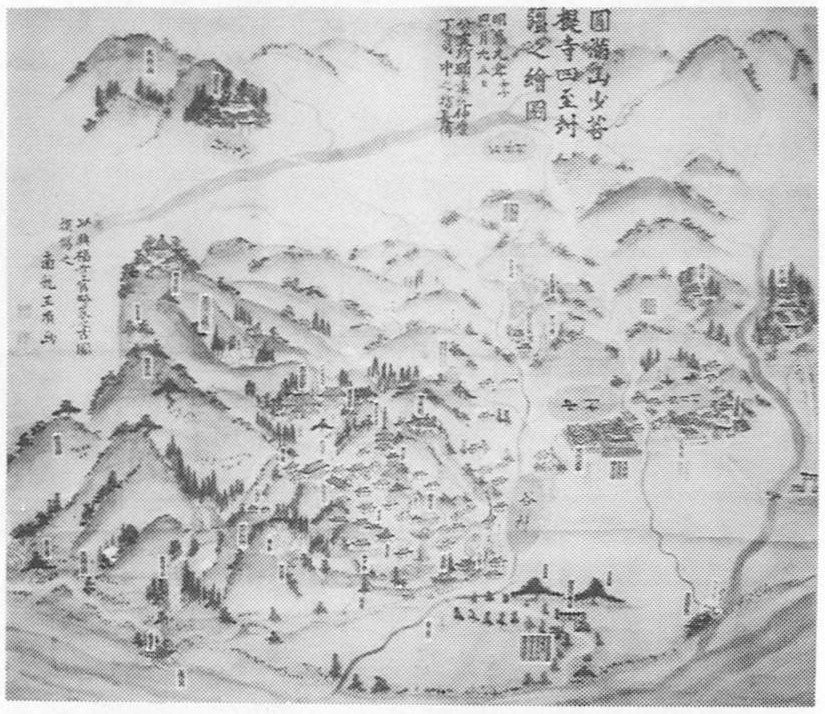

写20 円満山少菩提寺四至封疆之図 西応寺(甲西町)に伝わる絵図は江戸時代の写本。画中に明応元年(1492)の年紀があるところから、織田信長による焼き打ち以前の少菩提寺の繁栄を伝えるものとして貴重な存在。

阿星寺の由緒をひく石部町東寺の長寿寺と西寺の常楽寺が、「もと聖武帝信楽宮に遷都の時、鬼門守護の寺なり」といわれるのは(『東海道名所図会』)、阿星寺の存在を抜きにしては考えられない。奈良時代の後半に阿星寺は隆盛をきわめ、金勝寺は衰退したが、平安時代になって興福寺の願安が金勝寺を復興すると、やがて金勝寺の勢力は阿星寺をしのぎ、いっぽう阿星寺は火災をこうむって次第に衰微に向かったのか、阿星寺と金勝寺の盛衰を示すのが名超童子の話であろう。