常楽寺の本堂の正面には、総高二七〇・〇センチメートルの堂々とした一基の石燈籠(重文)が立つ。現在では石燈籠といえば、神社の参道の両側などにも並んでいる光景を目にすることができるが、これは近世以降の風潮であり、本来は本堂の前に一基のみ置いて、堂内の本尊に献灯するための仏具である。したがって常楽寺では、まだ古式の配置法が守られているわけである。

花崗岩製で六角形・円筒竿の石燈籠である。基礎は各面に格狭間(こうざま)を刻み、ふくらみの強い胡桃形(くるみがた)の反花(かえりばな)の上に、上中下三節に分節して中節に連珠文(れんじゅもん)をめぐらす竿(さお)をおく。中台(ちゅうだい)は下端に請花(うけばな)を表し、側面は各面を二区に分けて羽目(はめ)とする。火袋(ひぶくろ)は正・背二面を火口とし、他四面には丸窓をうがつ。笠は降棟(くだりむね)をつくり、その先端を蕨手(わらびで)としている。宝珠(ほうじゅ)と請花は別石製である。全体に比して竿は短めだが、他の各部が縦長なためか、のびやかな感覚がある。竿の部分に銘が刻まれ、応永十三年(一四〇六)の制作とわかる。慶禅らによる三重塔再建などの復興期にほぼ一致し、本燈籠も一連の復興事業のなかで造立されたものと考えてよかろう。

写72 常楽寺石燈籠

このほか、在銘の工芸品としては吉御子神社の鰐口(わにぐち)がある。この鰐口は鋳銅製で、肩厚広く、耳・目・口唇などの出の小さいところが特徴的である。撞座(つきざ)は通例の複弁八葉の蓮華形だが、弁端が尖る点に時代を感じる。外区には「若狭国三方郡北前河庄極楽寺鰐口也 応永二十三丙辰歳八月日願主藤原允員敬白」と銘が刻まれている。これによって応永二十三年(一四一六)に若狭国の極楽寺の什物として造られたことがわかるが、なぜ吉御子神社に伝わるかについては不明とするほかない。鰐口は社寺の堂前の軒下に懸け、礼拝のときには鉦の緒(かねのお)を振って打ち鳴らす鳴器(めいき)で、現在でもよく目にするものである。

写73 吉御子神社鰐口(上)

応永23年(1416)の銘のある鋳銅製の鳴器である。

また同じく吉御子神社に保存される銅鈴は、柄の長さ一七センチメートル弱の小さなもので、これを用いて神楽(かぐら)が献納されたと思われる。もとは二柄一対であっただろう。鈴の部分は変形してしまっているが、柄の上下の留金具の刻銘によれば、吉王子(吉御子)二宮の鈴として天文二十四年(一五五五)に造られている。いまも神事において巫女が神楽鈴を手に舞う光景はみられるが、本品もかつて神がかった処女の手に握られたことがあるやもしれない。

同銅鈴(下) 神楽などの神事の際使用されたものと思われ、天文24年(1555)の銘をもつ。

次に長寿寺の磬架(けいか)も基台裏面に刻銘があって、栗本楽音寺の北谷坊性秀を願主として、文正二年(一四六七)に制作されたことがわかる。楽音寺については不詳ながら、栗本は鎌倉時代以降の文献にその名のみえる栗本荘(くりもとのしょう)に該当するかとも思われる。『近江輿地志略』によると、今の栗東町の北西部の字霊仙寺のあたりは古くは栗太村と呼ばれたと記されているから、あるいは楽音寺はその付近に存在した寺院であろうか。

木製黒漆塗とし、各処に金銅製の金具を打っている。二本柱に蕨手先(わらびでさき)の架木(かぼく)をおく。柱や架木が細身であり、また面取りが施されているなど、繊細な感覚を残していかにも室町期のものらしい。なお磬架とは、念仏・読経などの合図に用いられる磬を吊り下げるための仏具の一種である。

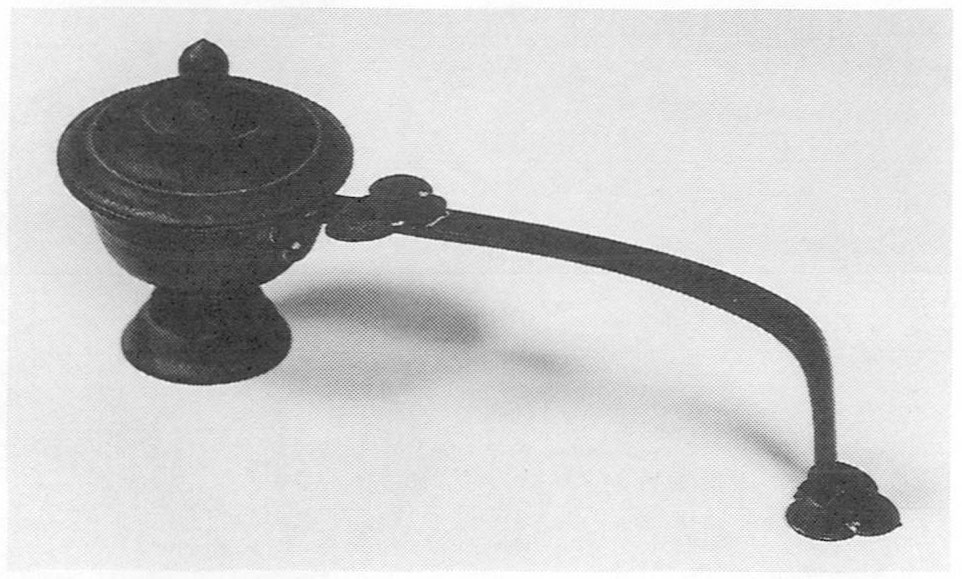

平安時代以来の金工品の宝庫である常楽寺には、室町期の作品もみることができる。ここでは柄香炉(えごうろ)についてふれておこう。鋳銅製で挽物(ひきもの)仕上げとする深い火炉に高い炉台をつけ、三段の高い甲盛(こうも)りをもつ蓋(ふた)をのせる。蓋の鈕(つまみ)も大粒である。丈高な火炉に応じて柄の末端の屈曲部も高い。瓶子形や獅子形などを据えることの多い鎮子(ちんす)の部分に何もおかない点は本品の特徴といえようか。

鎌倉時代までの金工品にみられた重厚さを減じ、鋳られた銅も全体に厚く鈍重な感じで、金工の分野においても仏教美術は過去の栄光を失ったことを象徴するかのようである。しかしこの時期のものとしては決して粗略な出来ではなく、資料的には大事なものである。

写74 常楽寺柄香炉

本節の最後に典籍を一例とりあげておこう。

常楽寺の細字法華経(さいじほけきょう)は、応永二十四年(一四一七)五月に阿闍梨空祐を願主とし、筆者道智によって四五日間をかけて書写された旨の奥書をもつ。一字が一ミリメートルにも満たない微細な字で書き連ねられており、この書写作業は高い技術を要するとともに、相当な苦行ではなかったかと想像される。したがって書写そのものが修行の一環であるという側面が考えられると同時に、通常八巻の法華経を細字で書くことによって一巻にまとめられるから、携行に便利であったろうとも推測できる。しかし本経は当初より常楽院(常楽寺)に施入する目的で書写されたことが奥書により明らかであるから、携行の便ということはあまり強調できない。それよりも、今でこそ写経史上の稀有の一品と目される本経ながら、かつてはこのようなコンパクトな細字経の書写とその奉納が流行した時期があったと考えるべきではないだろうか。

室町時代の文化財ともなると以上のほかにもまだまだ多く残っていようが、本節ではそのうち特に重要なもの、目につくものをとりあげたにすぎない。今後の調査次第によっては、新たに貴重な文化財が発見される可能性も考えられる。それだけの奥ゆきの深さをもった風土に石部町は所在していよう。