当時近江国は、各村落に小土豪や小領主が在地して、村落の実質的な支配と独立性を強めていたが、それらの土豪や小領主を基盤に、江南では家門を誇る佐々木六角氏(義賢(よしかた))が観音寺城(守山市)に、また江北には小谷(おだに)(東浅井郡湖北町)に城を築く浅井氏(長政)と、両大名がその権勢を誇示していた。

その両大名のうち、浅井長政は、信長との姻戚関係にあったことから、信長の近江通行に協力していくが、それに反抗した六角義賢(承禎(じょうてい))は、信長の観音寺城攻撃を受けて伊賀へ遁逃していく。六角義賢の遁逃によって、同年九月、信長は京都(市中)に入ることができたのである。

京都に入った信長は、足利義昭の一五代将軍を実現するとともに、畿内の平定をもって統一権力の確立へと行動を起していった。そのうち近江との関係では、元亀元年(一五七〇)の朝倉氏(義景(よしかげ))の征討であった。当時越前国金ヶ崎(敦賀市)にあった信長は、同国一乗谷(福井市)に居所をもつ朝倉義景を攻撃するものの、朝倉氏との旧縁を重視した浅井長政の支援の動きによって、信長は京都へ後退を余儀なくされたのである。

信長と浅井氏は姻戚の関係にあったとはいえ、朝倉義景支援の動きから、浅井氏の居城小谷(おだに)城の攻撃へと信長の行動は変っていく。

しかしながら、観音寺城から伊賀に遁逃していた江南の大名六角義賢が、伊賀武士と甲賀武士の糾合をもってその再興を準備し、信長に対立する江北の浅井長政とも結んで、豪族や小領主をして所々に一揆を起こさせて北進してきたため、信長の武将佐久間信盛(野洲永原城)・柴田勝家(長光寺城)などが、義賢と野洲川を挾んで対峙することとなった。それが野洲河原の戦いである。

その野洲河原の戦いでは、「三雲(みくも)三郎左衛門父子、高野瀬、水原なんど云宗徒の侍、並伊賀、甲賀究竟兵(くつきようのつはもの)七百八十余」が討ちとられる(『信長記(しんちょうき)』)など、六角方は大敗し、家門を誇った六角氏もその権勢を失ったのである。その野洲河原の戦いに続いて起きるのが、同年六月の姉川(あねがわ)の合戦(東浅井郡浅井町)である。朝倉・浅井の連合軍と姉川を挾んでのこの戦いは、信長麾下(きか)の徳川家康軍の活躍によって、連合軍が大敗に終わり、近江国を支配してきた六角・浅井の両大名は、この野洲川・姉川の合戦で再起する力すら失ってしまったのであった。

六角・浅井の両大名に決定的な打撃を与えた信長は、翌元亀二年に比叡山の延暦寺を焼き打ちして山門領を没収し、永原城主の佐久間信盛に野洲・栗太の二郡と蒲生・神崎両郡の一部を、また長光寺城主柴田勝家には、蒲生郡内に散在した山門領を与えるなど、近江でも江南の支配を確立していった。そして天正元年(一五七三)には将軍義昭を追放するとともに、越前の朝倉氏、江北の浅井氏を滅ぼして近江一国を手中に収めていったのである。

岐阜と京都の往復道にあたる近江は、信長の政治的、軍事的意味からも最も重要な国(土地)であった。浅井氏の滅亡にともなって、小谷城には最も信頼のある木下秀吉を置いて江北一帯の支配と安定を確立していく。そうした有力武将の近江配置を終えた信長は、天正四年(一五七六)、秀吉を築城奉行にし、安土(あづち)城の建設に着手してこれを完成し、本拠を美濃の岐阜から京都にほど近い近江の安土に移していったのである。

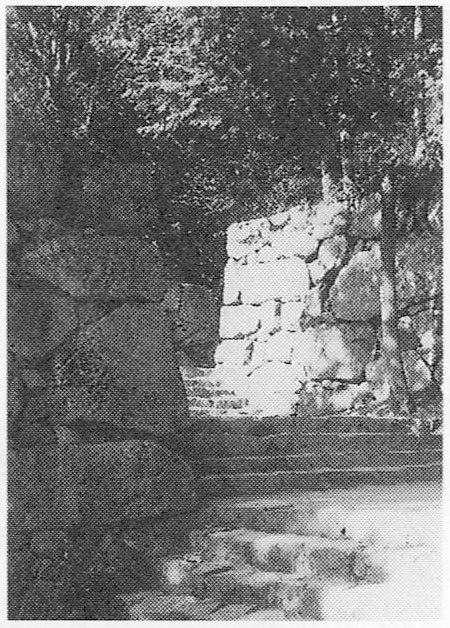

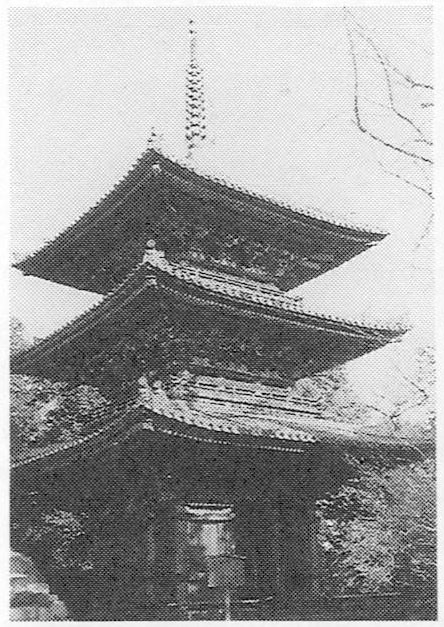

写75 安土城趾と総見寺三重塔(安土町)

安土城(右)は、織田信長の構想により天正7年(1579)完成。琵琶湖の水路と東山道の陸路の要衝の地にあり、穴太積みの堅固な石垣と、五層七重の天守閣をそなえていたが、同10年(1582)本能寺の変の直後に焼失した。総見寺三重塔(左)は、安土城西方の峰にあり、安土城建設の同時期に長寿寺より移築したものといわれる。長寿寺本堂の南側山手には、移築された三重塔の礎石がいまも残されている。