さらに慶長二年(一五九七)には、「信濃国善光寺仏龕(ぶつがん)を以て京都大仏殿に遷す、すなわちその沿道諸侯に課するに役夫五百人、伝馬二三六匹を以す」とあるように(『駅逓志稿』)、善光寺の仏龕を京都方広(ほうこう)寺(京都市東山区)の大仏殿に移すため、沿道の各宿場に五〇〇人・二三六疋を割当てた。秀吉はこれを国家的事業として行うべく、美麗な大行列を仕立てたのである(『義演准后(ぎえんじゅごう)日記』)。そのために甲府の浅野長政から大津の京極高次に至る沿道の諸大名に役を課した。この時の近江国内の役負担を担当したのが、伊勢亀山から土山までは岡本下野守・羽柴下総守、土山から石部までは長束正家、石部から草津までの間は新庄東玉、そして栗太郡は駒井中務少輔、大津から京都までが京極高次であった(『駅逓志稿』)。

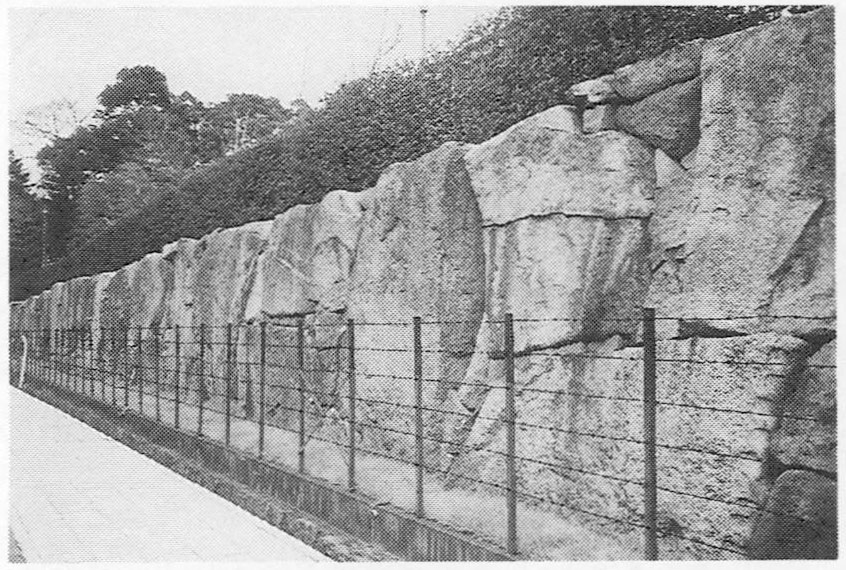

写81 方広寺大仏殿石垣(左)、石碑(右)(京都市)

文禄二年の場合は、その通行に東海道が利用されたということは確かであるが、石部そのものの存在は史料中にみられないことから、この地で宿駅としての人馬の継ぎ立てを行ったかどうかは定かではない。しかし、慶長二年に至って明確に石部の名前が見えることから、このころには恐らく人馬の継ぎ立てをする機能が備わっていたといってよいであろう。

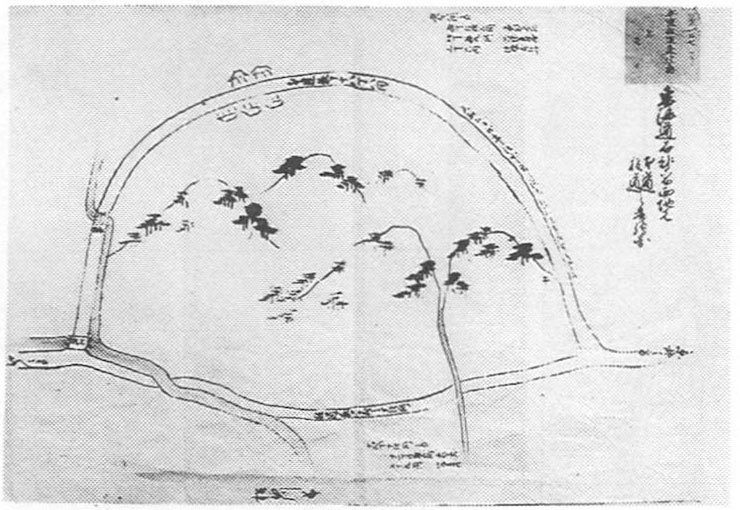

写82 東海道の古道と新道

石部町域を通る東海道の一部が、天和2年(1682)に野洲川の洪水によって荒廃し、山手寄りに迂回する道が造られた。その後、往来の旅人の安全を企図し、五軒の屋敷が設置された。今日の五軒茶屋の呼称は、これに由来すると思われる(石部町教育委員会所蔵文書)。