宗門改めは、宗教を農民統制や掌握の方法として巧みに利用し、従来の五人組制度では把握できなかった下男・下女・水呑百姓といわれる下層民の把握も可能にした。また、この宗門改めは戸口調査に類するものでもあり、宗門人別帳が作成された。それは近世における家を単位として記されていた。ここに家としての信仰が固定化され、個人の意志とは無関係に宗旨が決定されることとなった。そして、これはすべての住民を対象としてなされたものであるため、戸籍台帳としての意味をもって、幕府の住民支配を徹底させる重要な役割を果たした。

享保八年(一七二三)には、東寺村庄屋から宗門改めの際に「不審成るもの」は一人もいないということで宗門人別帳を差し出したところ、人別帳に「抜人(ぬけにん)(宗門人別帳からもれた人物)」があると奉行所から「吟味(ぎんみ)(取り調べ)」を請けた。そこで村中寄合をして詮索したところ、「帳面にはづれ申す者一人も御座なく」、もしも隠しているものがいて、それが発覚すれば「何様(いかよう)の曲事にても仰せ付けらる」と奉行所にあてて申し出ている。このことからしても宗門改めは、村中の住民すべてに対して実施されたものであるといえるであろう(『東寺地区共有文書』「指上ケ申一札之事」)。

こうした宗門人別帳が作成された時期については、各地の事情によって若干異なるが、近江の場合は、滋賀郡比叡辻村(大津市)の寛永十九年(一六四二)のものが最も古いものとされている。石部町域の村々の場合は、それよりあまり遠くない時期に作成されたと思われるが、当初のものが残っていないので詳細は定かではない。

幕末のものであるが、その内容について、東寺村の安政三年(一八五六)の「宗門人別御改帳」を紹介しておこう(『東寺地区共有文書』)。

前書の部分に「指上申(さしあげもうす)宗門手形之事(てがたのこと)」として、農民が守るべき規範が六ケ条掲げられている。その内容は、(1)先年より仰せ付けられた宗門改めは毎年惣百姓に対して行うこと、(2)他領から引越してきた者があれば村中寄り合い、その宗旨とともに親類まで改める、(3)婚姻の場合も同様である、など切支丹の取り締まりと、住民の徹底的な把握をうたっている。そして、その後に、

持高六石七斗

一、天台宗十王寺 旦那 佐兵衛

年三十四歳

女房

同寺 旦那 くら

年三十一歳

娘

〃 〃 かめ

年十歳

〃

同寺 旦那 ろく

年八歳

忰

〃 〃 房吉

年五歳

弟

〃 〃 甚七

年三十四歳

〃

〃 〃 熊太郎

年二十二歳

父

〃 〃 清助

年六十二歳

母

〃 〃 いさ

年五十九歳

人数 男五人 女四人 牛一疋所持

などと、家を単位にして全部で五一軒が記されている。最後には村高・総人数・戸数が書かれ、また一二軒が水呑百姓であることも付記してある。このようにみていくと、村内のすべての住民が、また農耕のための牛馬も含めて、「宗門人別御改帳」に登録され、この宗門改めが徹底した農民支配の手段として用いられたことがうかがえる。

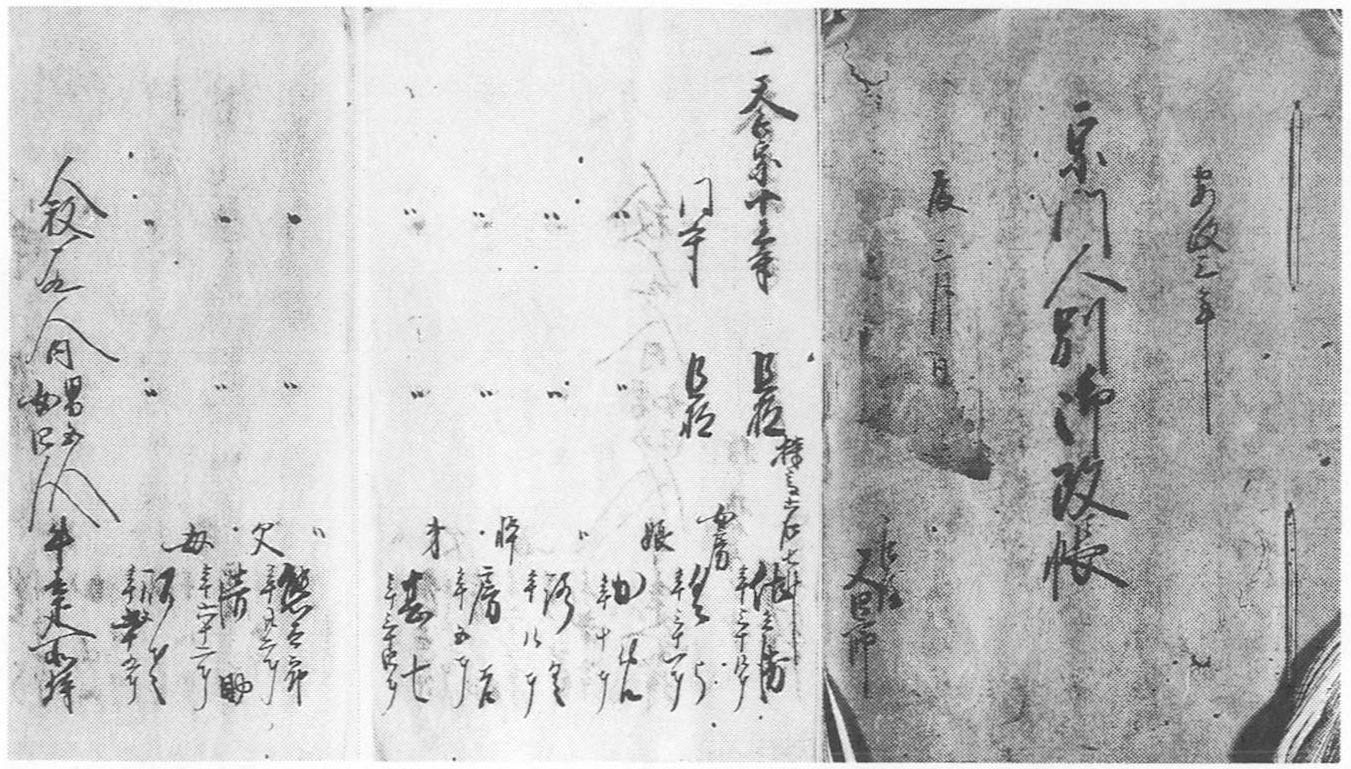

写86 宗門人別改帳 宗門人別改帳は、作成時期や地域によって記載方法に違いがみられるが、基本的には家ごとに各人の持高・宗旨・続柄・名前・年齢が明示され、男女別人数合計と、所有家畜数が次に記され、最終的に村ごと・寺ごとの総合計が記される。写真は安政3年(1856)の東寺村のもの(『東寺地区共有文書』)。