すでに、慶長七年の「石部村検地帳」には「ゑひすや」・「米屋」などの屋号が記され、名請(なうけ)人は一六〇人前後である。このことから、当時宿場町の基本的形態はできつつあったことが推察される。

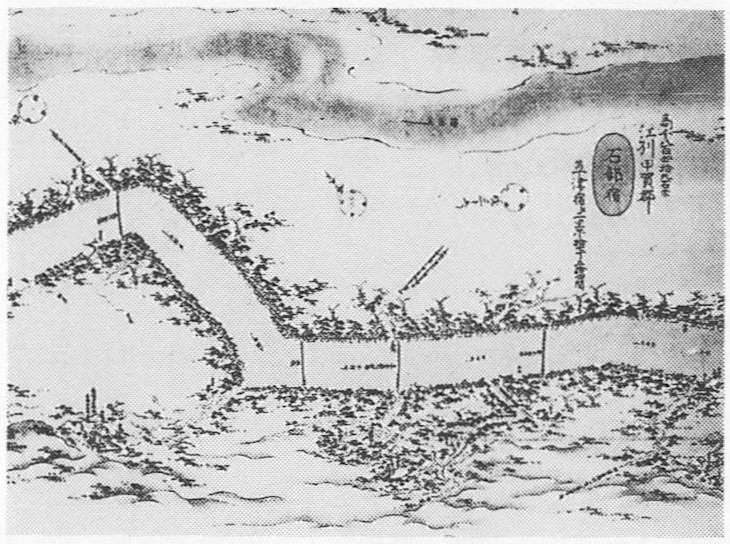

元禄三年の『東海道分間絵図』には、前述の松並木が両入口付近にあり、京都側には一里塚や茶屋があり、宿場の中央には高札場(こうさつば)らしきものが描かれている。

街村的形態の町並みの中でも目立つのは、現在の平野(ひらの)町から大亀(おおかめ)町にかけての大型の家屋が並ぶ地区である。それ以外の町の家屋がわら葺であるのに対し、この地区は瓦葺のように見える描写である。この部分が、宿場の中心部であったと思われる。また、所在は明確ではないが、問屋も三軒あり、米屋の存在も知られる。これらのことは、先に石部宿の性格としてふれたように、宿場町的機能をもつ部分と同時に農村的景観の部分の存在を示している。また、現在の西横町から平野町にかけての道路の鉤型の屈曲もすでに存在していた。この絵図が作製された翌年の元禄四年(一六九一)三月三日、オランダ商館のドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルらの一行は江戸参府の途中石部に立ち寄っている。彼の記した『江戸参府旅行日記』によれば「四〇〇戸からなる石部村の立派な宿で昼食をとった」とあり、宿場町の形態がかなり整ってきたことをうかがわせる。享保六年(一七二一)の「書上帳」によれば、三六八戸であった(『石部町史』)。

寛政九年(一七九七)には、宿場の戸数は三八八戸となっている(『石部町史』)。この時期に近い絵図としては、『近江国名所図会』と『東海道分間延絵図』とがある。元禄三年の『東海道分間絵図』では鉤型の道路に面した部分の家が、まだわら葺であったのに対し、『近江国名所図会』では瓦葺で描かれている。一〇〇年あまりの間に宿場の発達した様子がうかがわれる。また、街道に面した主要な町並みの裏側にも家屋が描かれ、裏町の発達したことが知れる。

写105 鉤型の屈曲 現在の西横町・上横町・平野町にかけての屈曲は、石部宿の西入口(京都方)にあたり、一地点より宿場が見通せないように作ったものである(『東海道分間延絵図』東京国立博物館所蔵)。

文化(ぶんか)三年(一八〇六)に幕府に提出された『東海道分間延絵図』は、先の二点の絵図よりもかなり詳しく景観が読みとれる。京都方向の西の入口には掟杭があり、下横町(西横町)に入ると、そこには一里塚が設けられていた。上横町で二回鉤型に屈曲した道路は、平野町を過ぎて出水町に入り、西中町(仲町)には小島本陣があり、谷町には三大寺本陣があった。谷町から大亀町にかけては、問屋場・高札場があり、宿の中心部であった。鵜ノ目(うのめ)町・小池(おいけ)町を通り、西清水町で江戸方向の東の出入口へと達した。この絵図には、東清水町の名称は記されていない。

また、前述した裏町がみられるほか、宿場町以外にも東海道に面した部分には、街村状に家屋が描かれている箇所がある。これらは、交通量の増加にともなって発生したものと思われる。すでに、先述のケンペルも「石部と土山(土山町)の間にあって互いに手が届くように続く大小の村々」とその景観を日記にとどめている。

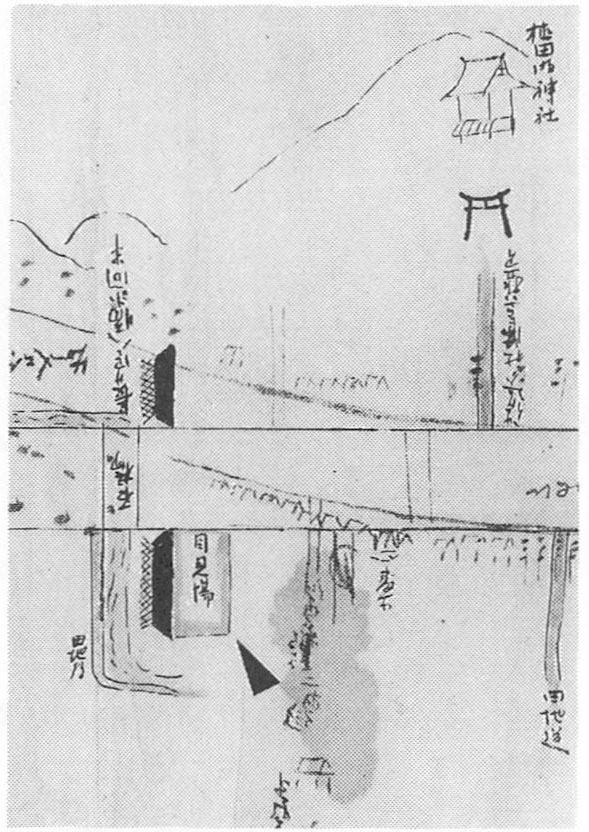

このほかに、年未詳の「宿内絵図」には、宿の東西の出入口に監視場的機能をもったと思われる「目見場」があり、後述する見付(みつけ)土手も描かれている。これらも、宿の防御的機能として注目されるところである。また、同図によると「番所」が各町に設置されていたことが知られる。これは、江戸後期の絵図にあらわれる「火の番所」にあたるものであろう。

写106 目見場 江戸方向(現在の東清水町)の見付(宿の入口)付近。▲印が目見場で、見付土手がその東側の道路の両側に描かれている(年不詳「宿内絵図」『山本恭蔵家文書』)。

このように、一八世紀後半には石部宿の町並みはかなり整ったものとなり、相当のにぎわいをみせたものと思われる。