復原図の作製にあたっては、まず明治六年の地籍図の地割を、より精度の高い明治二十二年(一八八九)の地籍図を参考に、現行の大縮尺の地図に地割を写した。その際、地籍図の明治以降における宅地の分筆や合筆を、地番なども考慮して旧に復す操作を行った。ついで、文久二年の絵図の道路や本陣の位置など、目標となりやすい施設や家屋を規準として当時の地割を復原し、それぞれの区画に絵図の該当箇所に記されている内容を色別に表わした(図44・巻末折込図参照)。

まず享和三年の絵図と文久三年の復原図とを比較すると、前者に多かった明地の記載が、後者には七ケ所しか見当らない。前者の明地には、後者では髪結床(かみゆいどこ)や火の番所などが記されているところもある。

宿場の各町の家屋数を比較すると、大亀町以西で軒数が減少し、それ以東では増加している。そのことは、前述のように各町の町の長さはあまりかわらないことから、宿場の西半部では地割や家屋の規模が大きくなり、東半部では小さくなっていることを示している。これは、職業構成にも反映している。西半部は商家や旅籠屋が多いが、東半部では農家が多くみられる。享和三年の絵図には職業の記載がないので、文政十一年の絵図のそれと比較してみる。文政の一七職種は、文久には四三職種に増加している。調査内容の違いもあるので単純な比較はできないが、職種の増加は商業や宿泊機能が高くなったことを示していると言えよう。また、文久二年の絵図の職種の豊富さからみると、この当時の職業構成をかなり詳しく表わしているとみてよかろう。宿場の中心機能を果たす問屋場や本陣などの位置には変化はない。旅籠屋は全体的にみると宿の東西入口付近と中央部に多い。宿場町の両端には比較的中以下の旅籠屋が集中している。中でも、京都側の下横町(西横町)には旅籠屋が多く、宿泊者の多かったことの反映とみられる。脇本陣は近世末期に設けられたようであるが、これも京都側の宿場の西半部に設置されていることから、徐々に宿泊場の機能が下横町・上横町・平野町に移っていったことを示すものといえよう。

表20は、文久二年の絵図と明治二年の「宿内軒別畳数書上帳」の畳数と間口を比較したものである。明らかに、大型の家屋がこの三町で多くなっていることがわかる。また、宿場の両入口の外にも家屋がみられるようになった。そこにも庶民が宿泊する「木賃宿(きちんやど)」が存在していた。

| 文久2年(1862) | 明治2年(1869) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 町名 | 畳数 | 1軒平均 | 間口 | 1軒平均 | 畳数 | 1軒平均 | 間口 | 1軒平均 |

| 東清水町 | 219 | 15.6 | 66.0 | 4.7 | 235 | 14.7 | 129.0 | 6.8 |

| 中清水町 | 299 | 19.9 | 76.5 | 5.1 | 262 | 18.7 | 120.5 | 4.8 |

| 西清水町 | 317 | 13.8 | 104.5 | 4.4 | 315 | 14.3 | 86.5 | 4.6 |

| 小池町 | 404 | 23.8 | 82.0 | 4.8 | 377 | 23.6 | 41.5 | 4.6 |

| 鵜ノ目町 | 381 | 16.6 | 87.5 | 3.8 | 348 | 18.3 | 86.5 | 4.8 |

| 大亀町 | 534.5 | 31.4 | 101.5 | 6.0 | 451 | 25.1 | 69.5 | 5.3 |

| 谷町 | 513 | 39.5 | 69.5 | 5.3 | 524 | 40.3 | 105.0 | 5.8 |

| 仲町 | 518.5 | 34.6 | 66.5 | 4.4 | 553.5 | 30.8 | 81.0 | 4.3 |

| 出水町 | 421 | 22.2 | 85.5 | 4.5 | 383.5 | 42.6 | 77.0 | 4.8 |

| 平野町 | 485.5 | 21.1 | 107.0 | 4.5 | 469.5 | 26.1 | 96.0 | 4.4 |

| 上横町 | 562 | 19.4 | 129.5 | 4.6 | 543.5 | 20.9 | 72.5 | 5.2 |

| 下横町 | 705 | 23.5 | 159.5 | 5.5 | 633.5 | 33.3 | 72.5 | 4.5 |

| 合計 | 5359.5 | 23.5 | 1135.5 | 4.8 | 5095.5 | 25.7 | 1037.5 | 5.0 |

このほかに、宿場の街道に面していない裏町が発生している。文久二年とみられる「裏町絵図」によると、一六〇軒前後で、これもやはり宿の西半部に多かった。裏町の家屋一軒あたりの畳数の平均は、約九畳あまりしかなく、六畳一間の家屋が全体の約五〇パーセントを占めている。さらに、家屋は連続している場合が多く長屋形式を示している。当時の東海道沿いの家屋一軒あたりの畳数の平均は約二三畳である。また戸主名に女性の名がみられたり、旅籠屋などの比較的大きい商家の裏側に位置していることなどからみると、その多くは商家の奉公人などの住まいであったと思われる。

このように、文久二年の絵図には街道筋と裏町の宿場町全体が描かれている。街道に面している家屋は約二六〇軒、裏町には約一六〇軒を数える。それに見付の外側の約三〇軒を加えると、合計四五〇軒程度になる。その数は、『宿村大概帳』の天保十四年(一八四三)の四五八戸や、安政五年の四五七戸(『石部町史』)に近い戸数を示している。

以上の結果から図44(巻末折込図参照)の復原図をみると、その宅地の筆数は四五二筆であり、ほぼ文久二年の絵図の家屋数と一致する。しかし、裏町については、文久二年の絵図が、簡略に描写されているために、その比定が困難な部分がある。したがって、裏町の復原の一部には誤差が生じていることも考えられる。しかし、宿場の街道に面した主要部分については、ほぼ正確に再現したものとみてよいであろう。

以上のように、この復原図は若干の問題は残るが、全体的には文久二年の宿場全体の町場景観を具体的に示しているものとみてよかろう。復原図の範囲の筆数と、それに対応する現在の町割の地割を比較すると、約八五パーセントが一致する。享和三年の絵図との比較では、六〇パーセント程度の一致である。このことから、今日に残る石部宿の町並み景観は、一九世紀後半ごろまでさかのぼる歴史的景観を色濃く残しているものであり、この町並みは、貴重な文化遺産として長く継承されていくことが強く期待される。

写108 裏町絵図 文久2年(1862)の「宿内軒別坪数書上帳」(『山本恭蔵家文書』)の裏町絵図と同様のものであるが、写真の絵図は裏町を数枚に分けて描いている(『石部町教育委員会所蔵文書』)。

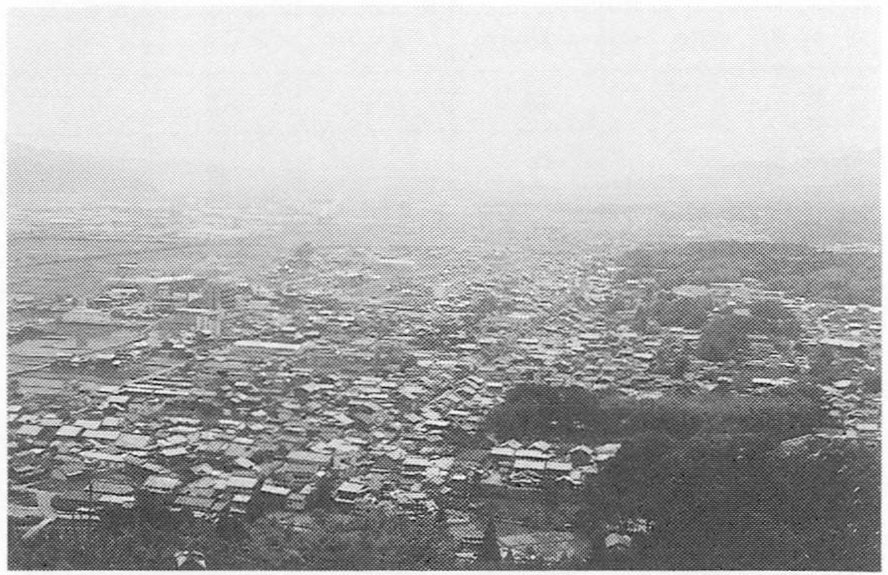

写109 松籟山から望む石部の町並み

現在もなお古い町並み景観を残す石部。