調剤が一般的に売薬として広く商品化するのは江戸時代に入ってからである。富山や大和、さらに近江国では蒲生郡日野町、あるいは和中散で著名な大角(おおすみ)家の薬はこうした薬の商品化を示している。オランダ商館医のフィリップ・フランツ・フォン・ジーボルトが文政九年(一八二六)商館長一行に加わり、江戸参府した途次、梅木村の和中散の薬屋に休み「評判のよくないいくつかの薬」を買い求めている。「神の力をもつ丸薬という意味の神教丸、ヨモギの粉末であるモグサ、千の黄金のねり薬という万金丹、膏薬で天真膏、誤ったオランダ語で“Vruggmakende Middel”と書いてある万天油」などで、特に有名な万能薬、ことに胃痛や頭痛に効く和中散に関心を示し、ジーボルトはセンブリとダイダイが和中散の主成分であることを偶然発見している(『江戸参府紀行』)。東海道筋にはこの種の売薬がいくつかあり、旅人が求め重宝したことはよく知られている。

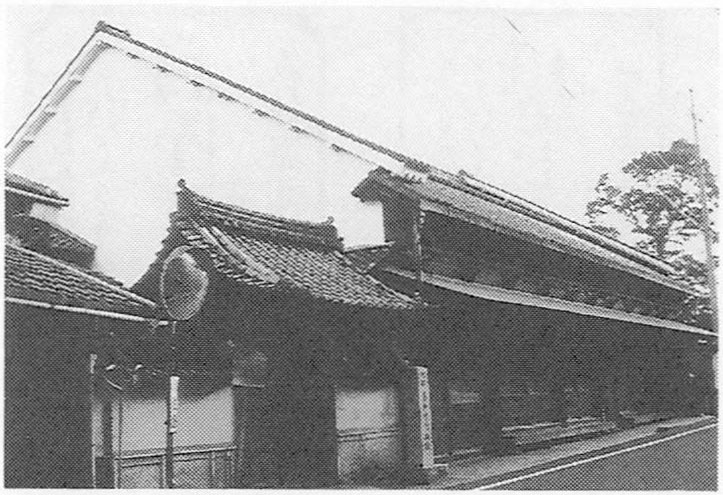

写136 和中散本舗(大角家住宅) 重要文化財に指定されている建造物で、宝永年間(1704~11)にはすでに道中薬として全国的に知られていた「和中散」を製造・販売していた所である。